|

|

|

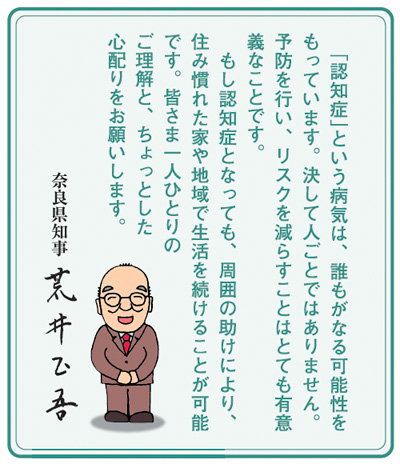

| ◆認知症は「病気」です |

| 症状は老化による「もの忘れ」とよく似ていますが、記憶障害により日常生活に支障をきたす状態のことをいいます。 |

|

|

| ◆早期発見・早期治療をしましょう |

- 投薬などの治療によって、症状を軽くしたり、進行を遅らせたりすることができる場合もあります。

- 疑わしい時はかかりつけ医に相談しましょう。

- 認知症の症状があっても、「認知症」ではないこともあります。

- 症状が重くなったときの介護や財産処分について、後見人を決めておく(任意後見制度)など、前もって自分の意志を示しておくことができます。

|

|

|

|

|

|

|

家族・友人との交流

バランスの良い食事

楽しく運動 |

|

|

|

| 楽しく趣味活動 |

| 編み物、旅行、パソコン、料理、音読(声に出して読む)、計算など。 |

|

生活に変化を!

いつもと違う料理を作る、違う道を散歩するなど。

考えをまとめて表現しよう!

手紙や感想文を書くなど。 |

|

|

|

| 十分な睡眠 |

|

|

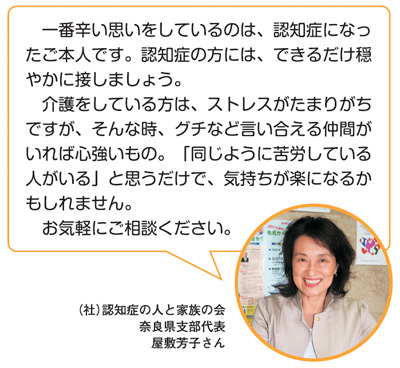

認知症によって、まわりの人との関係が損なわれたり、介護する家族が疲れ切って共倒れしたりというケースもあります。

しかし、たとえ認知症になっても、周囲の人の理解と気遣いがあれば、より穏やかに暮らすことができます。認知症の人や家族を見守り応援しましょう。 |

|

|

|

|

お住まいの市町村の高齢者福祉担当課 |

|

お住まいの市町村の地域包括支援センター |

| |

高齢者が地域で生活を続けられるよう、総合的に支援。各市町村に1ヶ所以上あります。 |

|

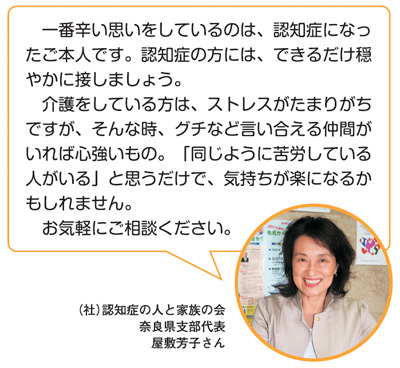

(社)認知症の人と家族の会 奈良県支部 |

| |

|

0742・41・1026(火・金10時〜15時) |

|

|

(社)認知症の人と家族の会 |

| |

|

0120・294・456(月〜金10時〜15時) |

|

|

|

|

|

|

| 認知症について学び、自分のできる範囲で活動する「認知症サポーター」。現在、県内で約6,000人がサポーターに。「認知症サポーター養成講座」を受けて認知症への理解を深めませんか。 |

|

|

|

|

|

|

|

- 今までできたことができなくなる苦しみがあります

- 周囲の人の非難などに、傷つきます

- 不可解に見える行動にも、その人なりの理由があるものです

|

|

|

|

|

|

|

- 穏やかな口調ではっきりと話す

- 指示はなるべく簡潔に1つだけ

- 理屈での討論はさける

|

|

|

|

|

|

|

|

|