|

救急車内における応急手当の様子(訓練) |

奈良県では、数年前、重症患者が県内の医療機関で受け入れられず、搬送先の病院で死亡するという痛ましい事案がおきました。また、救急車から医療機関に受入照会を行った件数のうち、11.8%が4回以上の照会を行っており、その割合は全国最下位となっています(平成21年 総務省消防庁、厚生労働省による実態調査より)。

県民アンケート調査(平成23年度集計速報)によると「急病時に診てもらえる医療機関があること」は、重要だと思う項目の第1位で、救急医療の充実は多くの方が重要だと考えていることがわかりました。特に重症疾患について「断らない救急医療体制」の整備は喫緊の課題といえます。

また、軽症者が二次・三次の医療機関に集中し、重症患者の治療に支障をきたしています。特に小児救急の二次医療機関で顕著になっています。かかりつけ医を日頃から持つことも大切です。

|

| ◆県は、毎日各医療機関から脳卒中や心筋梗塞などの重症疾患ごとの受入情報を収集し、消防機関に情報提供します。 ◆救急隊は、あらかじめ定められた基準により、搬送先医療機関を選定するとともに、傷病者の状況について定められた伝達事項を医療機関に伝えます。 |

|

| 県政テレビ番組「奈良!そこが知りたい」 8月は救急医療について放送します! 詳しくはこちらまで。 |

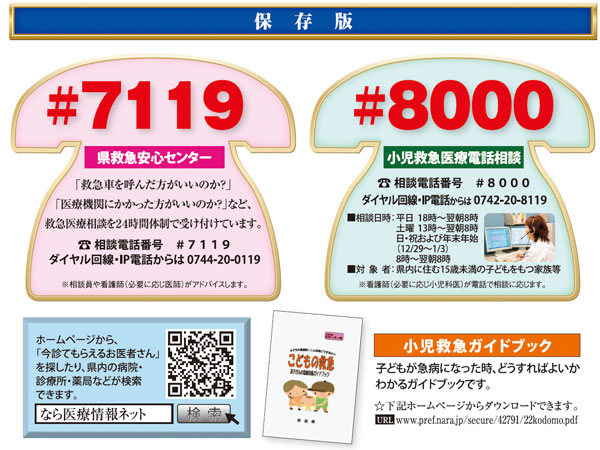

電話相談窓口の開設により、 適正な受診を促すとともに、不安解消や緊急でない受診を控える効果が出ていることがわかります。

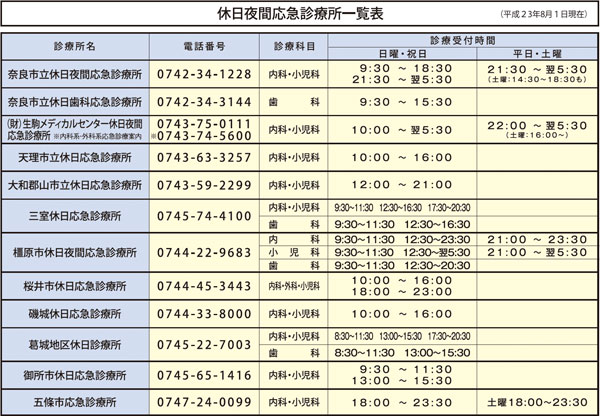

| ●休日夜間応急診療所の整備支援 |

| ●北和地域と中南和地域の高度医療拠点病院を整備 |

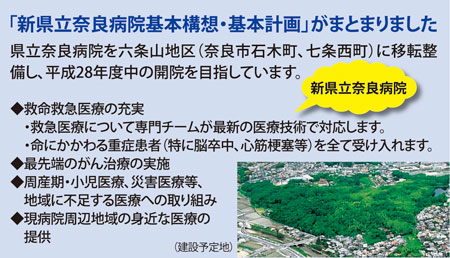

北和地域については、県立奈良病院を、救急医療やがん治療を中心に、先進的、専門的な医療を提供する病院として、移転整備します。

一方、中南和地域については、県立医科大学附属病院の整備を進めます((仮称)中央手術棟の整備など)。

| ●南和地域の医療提供体制の充実 |

| ●総合医の養成 |