|

| 〜奈良県紀伊半島大水害 復旧・復興計画〜 |

昨年9月に県南部地域を中心に甚大な被害をもたらした紀伊半島大水害から、半年以上経過しましたが、依然として多くの方が長期間の避難を余儀なくされています。

県では、避難されている方に安全に安心して早期に帰宅していただくことを最優先に、ダメージを受けた被災地域がこれまで以上に元気になるよう、「奈良県紀伊半島大水害 復旧・復興計画」を3月に策定し、さらに取り組みを進めていきます。 |

|

| |

平成23年10月16日時点 |

平成24年4月6日時点 |

死者

行方不明者

避難者 |

11名

13名

938名

(ピーク時の9月5日時点) |

14名

10名

358名 |

|

| 県災害対策本部調べ |

|

|

|

被災前の日常生活を一日も早く取り戻すため、被災した道路や水道施設の復旧などライフラインの確保を迅速に実施してきました。

また、避難者の住まいを確保するとともに、生業や地域の基幹産業である観光業を回復するため、風評被害の拡大を防止し、宿泊観光客の誘客を促進するなど、被災地域の回復に向けて支援しています。

●道路等の応急復旧

・迂回路を設置するなど、道路、林道等の応急復旧。

・市町村道・林道復旧にかかる市町村への技術的支援。 |

|

国道169号仮設迂回路が3月24日に開通(川上村迫) |

|

●避難者、被災者支援

| ・ |

応急仮設住宅の設置(五條市、野迫川村、十津川村)および入居者が使用する生活家電等のレンタル。 |

| ・ |

被災地域のうち、国の被災者生活再建支援法が適用されない黒滝村の全壊世帯、および現行制度では支援の対象とならない半壊世帯に対する支援。 |

| ・ |

医師、看護師、保健師等を避難所等に派遣し、診療や健康診断、健康相談などを実施。併せて、被災者の心のケアを実施。 |

| ・ |

ボランティアによる支援体制の整備。 |

|

|

|

| 十津川村内での往診 |

|

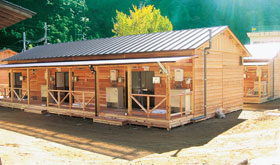

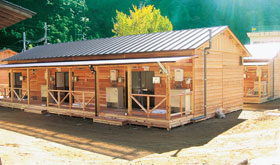

県産材を使用した木造の応急仮設住宅

(十津川村) |

|

|

●生業・産業支援

| ・ |

南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券※の発売など、観光業への緊急支援。

※額面1万円の旅行券を8千円で販売、プレミアム部分は県が負担。

|

| ・ |

南部地域への宿泊を伴う各種会議等の開催経費に対し補助。 |

| ・ |

中小企業等の事業再建のための制度融資等。 |

| ・ |

被災温泉施設の復旧支援。 |

| ・ |

県産材を使用した木造の応急仮設住宅を建設(野迫川村、十津川村)。 |

|

|

|

|

|

長期避難者の早期解消 |

河道閉塞により形成された4か所の土砂ダム(赤谷(あかたに)、長殿(ながとの)、栗平(くりだいら)、北股(きたまた))では、国土交通省の仮設排水路工事等の緊急工事の実施により、2月8日には5か月ぶりに警戒区域が解除されました。また、土石流・地すべりなどの発生により避難を余儀なくされている地区についても、県が緊急工事に着手しています。今後は緊急工事の早期完成、崩壊土砂等による2次災害を防止するための恒久対策などを速やかに実施し、一日も早い避難者の解消を目指します。 |

|

|

新しい集落づくり |

今回の災害では、土砂崩落により多くの建物が流失し、さらに土砂崩壊の危険により、一部地域では避難が長期化している状況から、まずは、崩壊土砂対策等により、避難者が帰宅できる環境づくりを行います。

しかし、既存集落で土砂災害への安全を確保できないなどの場合には、新たに安全な場所を確保し、集落をつくる検討が必要です。

その際には、安全・安心で、住み心地がよく、地域コミュニティが維持される集落、働き口があって自立でき、交流が促進され、人が集まるような集落づくりを目指します。 |

|

|

紀伊半島アンカールートの整備 |

「命の道」である国道168号、国道169号などが、山腹崩壊や路肩決壊、落橋などにより各地で寸断され、集落が孤立するなど地域生活に大きな影響を与えました。

今後の大規模災害に備え、救命・救急活動や物資輸送等の緊急輸送道路として活用できるよう、国道168号や国道169号等の整備により、「紀伊半島アンカールート」の早期整備を目指します。 |

|

|

紀伊半島アンカールート

近畿自動車道紀勢線と、京奈和自動車道、および三重県松阪市と五條市を結ぶ構想路線の東海南海連絡道、国道168号(五條新宮道路)、国道169号の各路線を結ぶと、アンカー(船の錨(いかり))の形に似ていることから付いた呼称。 |

|

|

|

| ◆ |

基本方針

百年の計に立ち、「災害に強く、希望の持てる」地域を目指す。 |

| ◆ |

計画期間:平成23年度〜32年度までの10年間 |

|

| ◆ |

復旧・復興に向けた取組方針 |

|

① 被災地域の迅速な立ち直り・回復

| ○ |

地域住民が被災前の日常生活を一日も早く取り戻すことを目指します。

・道路等の応急復旧、土砂ダム対策

・避難者、被災者支援

・生業・産業支援 |

|

|

② 地域の再生・再興

| ○ |

過疎化や高齢化が進行する被災地域が、将来にわたり希望を持ち、安全に安心して住み続けることのできる地域とすることを目指します。

・災害に強いインフラづくり

・新しい集落づくり

・産業・雇用の創造(林業、観光等)

・くらしづくり(教育、医療、福祉等) |

|

|

③ 安全・安心への備え

| ○ |

紀伊半島大水害の経験を踏まえ、今後の災害に備え、安全・安心のための新たなシステムづくりを目指します。

・監視・警戒・避難のシステムづくり

・深層崩壊のメカニズム解明と対策研究

・記録の整備、次世代への継承 |

|

|

【復旧・復興の7つのポイント】

・長期避難者の早期解消

・新しい集落づくり

・紀伊半島アンカールートの整備

・安全・安心への備え

・地域経済を支える産業に対する支援

・ふるさと復興協力隊

・森林資源を活用した地域づくり |

|

|

|

|

安全・安心への備え |

今回の災害では深層崩壊と呼ばれる大規模土砂崩壊が多発しました。このような大規模土砂崩壊に対する今後の備えとして、深層崩壊のメカニズム解明と対策研究を進め、新たな監視・警戒・避難のシステムづくりを目指します。

大規模土砂災害監視・警戒・避難システム検討会(平成23年12月に設置)、深層崩壊研究会(平成24年2月に設置)をそれぞれ立ち上げ、取り組みを始めています。 |

|

|

地域経済を支える産業に対する支援 |

被災地域の経済を支える林業や観光業などの産業を活性化させ、雇用の場を創出するため、被害を受けている地域産業に対し、金融支援と併せて、県と市町村が連携して、直接支援を実施します。また、国の財政支援を受けることができる総合特別区域制度の活用も検討します。 |

|

| Q |

具体的にどんな支援をするの? |

| A |

被災地の中小企業者の生業を支援するため、物産展を開催または出展する市町村に県が補助します。また、プレミアム宿泊旅行券も2万枚を継続発売中です。 |

|

|

| 被災地域による物産展のようす(イメージ) |

|

|

|

ふるさと復興協力隊 |

地域外の人材を中心に、被災地域の新たな担い手として「ふるさと復興協力隊」20人を採用し、3年間現地に配置して、被災者等の生活再建、産業・観光の復興支援、集落の維持活性化を支援します。 |

|

| Q |

どんな人が協力隊として活躍するの? |

| A |

県南部の市町村からの要望もあり、地域に詳しい人にも入ってもらい、地域外の人を中心に、ハローワークなどで募集します。 |

|

|

|

森林資源を活用した地域づくり |

林業・木材産業を中心に、観光や伝統産業など多様な生業を織り交ぜたライフスタイル(複合生計)の確立を目指します。

また、地域資源である木材を活かした木質バイオマスの利活用を推進し、災害に強い自立したエネルギー供給体制の構築と新たな雇用の創出を目指します。 |

|

| Q |

木質バイオマスの利活用って? |

| A |

木質バイオマスには、森林を伐採したときに発生する林地に放置された残材や、製材工場などから発生する木くずなどがあります。これらを活用して、木質チップなどの燃料を生産・流通し、熱や電気などを供給・利用することで、新たな雇用の創出、地域産業の振興や地域の活性化を目指します。 |

|

|

|

|

|

|

|

県復旧・復興推進室 |

|

0742-27-7512 |

|

0742-27-5210 |

|