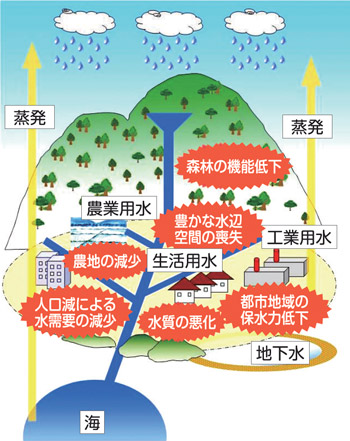

水循環は、その自然のサイクルの中であらゆる生命を育んでいます。また、水は、私たちの生活や産業にとっても必要不可欠な貴重な資源となっています。 |

降った雨が海にたどり着くまでの自然の水循環が損なわれているのは、これらの問題が起因しており、その対応を早急に行わなければなりません。 |

なら水循環ビジョンは、水にかかわるさまざまな分野の課題に対し、水循環という視点から部局横断で一体的に取り組むとともに、地域住民、NPO、企業、行政のそれぞれの立場から連携・協働し、環境と共存する健全な水循環の構築を目指すものです。 |

| ①水を蓄え、育み、ゆっくり流す ②水を効果的、効率的に利用する ③水をきれいに保つ ④水に愛着を持って守りながら使う |

|

|

|

|

|

アクリルタワシの作製講座 台所から出る汚れを減らす工夫として、洗剤をほとんど使わなくても汚れが落ちるアクリルタワシに注目。昨年度に引き続き、今年度も県内各地で講座を開催していきます。  小学校等への出前講座・啓発活動 県内の川についての話や、水質実験などを行い、県内の川や水について楽しく学べる出前講座を昨年度に引き続き実施(今年度は15校予定)するなど、さまざまな啓発活動を行っていきます。  |

合併浄化槽の設置促進と浄化槽の適正な維持管理 浄化槽設置者に対して、アンケートなどのポスティング(戸別配布)による啓発活動を実施していきます。 下水道の整備 トイレや台所の排水管を下水道に接続しないと、下水道の効果は発揮されないため、公共下水道への接続強化を進めていきます。  |

|

大和川清流復活ネットワークは、「よりきめ細かく対策を」「見える化(情報発信)」「民間との協働」をキーワードに、行政と民間団体、企業の連携により立ち上げられ、さまざまな活動を実施しています。 ◆大和川清流復活ネットワークによる新たな取り組み 「水質課題の見える化」「よみがえれ!大和川清流復活大作戦」専用のホームページを作成しました。そのなかで、大和川水質マップにより、毎月、支川ごとの水質情報を発信。その他、各種取り組み事例やイベント案内等、さまざまな情報を発信します。 |

|

地域の川に愛着を持って水を守りながら使うことを目指して、地元自治会、ボランティア団体、企業等が川の草刈り、清掃、植栽などを自主的に行っています。その取り組みに対し、県が「地域が育む川づくり事業」等で助成するなど、地域主体の里川づくりを進めていきます。

|

農業用水路やため池、水田なども身近な水辺です。これら農地や水利施設の保全管理を農業者だけでなく、地域住民が一体となり取り組んでいます。今後、これらの活動を継続的に実施していくとともに、取り組み内容を向上させていきます。

|

身の回りの里川を守り育てることは、水と人を身近にし、水への意識を高めます。「水を守る」という視点が健全な水循環を作る土台となっていきます。

|

環境指標として、ほたるの生息状況を調査しています。なお、お住まいの地域のほたる飛翔情報を募集しています。

|

| 県資源調整課 | |

| 0742・27・8489 | |

| 0742・27・6395 |