|

|

| 来たる平成24(2012)年は『古事記』が完成して1300年、さらに平成32(2020)年は『日本書紀』が完成して1300年という節目の年にあたります。県では、この2つの節目の年をつないで、9年の長期間にわたり「記紀・万葉プロジェクト」を展開します。 |

|

訂正古訓古事記 明治3(1870)年刊

(県立図書情報館提供) |

【古事記】

神代(かみよ)の物語および伝承や歴史等を記したわが国最古の書物。「ふることぶみ」と読む説も。天地開闢(てんちかいびゃく)などの神話から推古(すいこ)天皇までの物語や出来事を3巻に分けて掲載。壬申(じんしん)の乱に勝利した天武天皇が、諸家に伝わる記録や神話・伝承・歌謡などを検討して編んだものを稗田阿礼(ひえだのあれ)が暗誦し、それに基づいて元明(げんめい)天皇の時代に、太安万侶(おおのやすまろ)が記述し完成させたことが古事記序文に記される。西暦712年に完成。 |

|

|

|

|

| この構想の「記紀・万葉」とは、「古事記、日本書紀、万葉集に代表される歴史素材」をいいます。 |

|

|

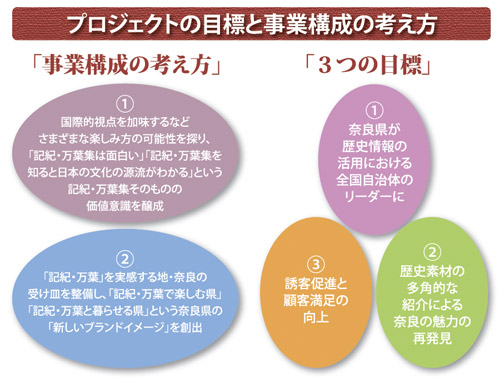

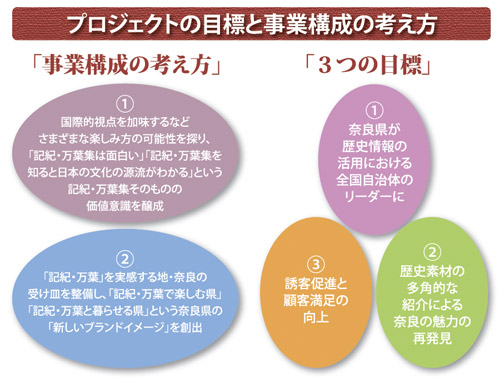

「記紀・万葉プロジェクト」は、古事記・日本書紀・万葉集に代表される奈良特有の歴史素材を活用した行政施策を効果的に展開、奈良の存在価値を県内外に示すとともに、「本物の古代と出会い、本物を楽しめる奈良」を実現するための取り組みです。

本県が歴史情報発信の全国のリーダーとなっていくことや、地域の魅力の再発見、お客様の増加につなげることを目標としています。

奈良に住み、あるいは奈良を訪れる人びとが、長い年月守り伝えられてきたさまざまな歴史的資産に触れ、歴史に対する興味を深め、感動を味わえるような取り組みを行います。 |

|

|

日本書紀 黒羽領主蔵版 文政3(1820)年刊

(県立図書情報館提供) |

【日本書紀】

わが国で最初につくられた勅撰(ちょくせん)(天皇の命令により撰ばれた)の史書。神代から持統(じとう)天皇11年(697年)までを記している。帝紀・旧辞、諸氏族の記録、寺院の縁起、中国史書、百済(くだら)関係記録など当時の文献を幅広く参考にして編まれた。天武天皇が川嶋皇子・忍壁皇子(おさかべのみこ)ら12人に作成を命じたことが日本書紀に、また、西暦720年に完成し舎人親王(とねりしんのう)により奏上されたことが続日本紀(しょくにほんぎ)に記される。 |

|

|

|

| 嫁入り本 巻十六 |

|

茂吉蔵書 |

| |

(県立万葉文化館提供) |

|

【万葉集】

日本に伝わる最古の歌集。天皇や貴族だけでなく、兵士や農民まで、さまざまな人々が詠んだ約1400年〜1300年くらい昔の歌が収められている。全部で20巻あり、約4,500首が収録され、奈良の地名が詠みこまれた歌は約900首とも。季節(自然)、愛や恋、旅などをテーマにしたものから、笑いを誘う滑稽なものまで実に多彩で、その素朴でおおらかな歌風は現代に生きる私たちに親しみと共感を与える。 |

|

|

|

|

|

|

「記紀・万葉」の本質的な魅力を十分に検討した上で、内容が具体化したものから随時発表していきます。

既に、ホームページ「記紀・万葉でたどる奈良」では、①「古事記・日本書紀を歩く」10ルートや「万葉を歩く」7ルート②関連人物紹介③基礎知識Q&A④関連コラムを紹介しています。

www.pref.nara.jp/miryoku/aruku/kikimanyo/ www.pref.nara.jp/miryoku/aruku/kikimanyo/ |

|

|

山の辺の道 |

|

|

|

|

|

明日香村より二上山(中央左奥)と

畝傍山(中央右)を望む |

|

|

|