二月堂へと至る裏参道の石畳を上がる。両側に土塀が続き、風情が漂う。この界隈は、作家の司馬遼太郎や写真家の入江泰吉が好んだことでも知られる。カメラマンやスケッチをする人の姿も多い。上りきると、二月堂や法華堂(三月堂)のある上院地区だ。

奈良ではよく、「お水取りが済むまで、春は来ない」といわれる。「お水取り」こと、「修二会(しゅにえ)」は、大仏開眼の752年、良弁の弟子である実忠(じっちゅう)によって創始された。現在に至るまで1200年以上もの間、一度も途絶えたことがなく、「不退の行法」といわれる。

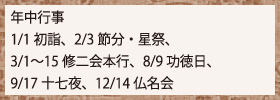

修二会は毎年3月1日から2週間に渡って行われる。12日深夜には、二月堂下の閼伽井屋(あかいや)の中にある若狭井(わかさい)という井戸から「お香水(おこうずい)」を汲み上げ、本尊に捧げる「お水取り」が行われる。また期間中は連夜、練行衆の道明かりとして「お松明(おたいまつ)」が灯されるが、その様子を写真などでご覧になった方も多いのではなかろうか。

修二会は、正しくは「十一面悔過(けか)」という。練行衆が人々に代わって、本尊の十一面観音菩薩に祈りを捧げ、懺悔の行を勤める。春迎えの法会として旧暦二月に勤修されることから「修二会」、それが行われる堂宇なので「二月堂」と呼ばれるようになった。

修二会が連綿と続けられたことで、十一面観音菩薩への信仰心も高まり、参詣者も次第に増加する。13世紀前半にかけてお堂の三面や礼堂に庇がつけられるなど、二月堂は拡大した。その後、「治承の兵火」「永禄の兵火」があり、東大寺の多くの堂宇は罹災するが、二月堂はこれら二度の兵火も免れる。しかし1667年の修二会中、内陣から出火し、二月堂は本尊を残して焼失。江戸幕府からの援助により、現在の姿に再建された。

二月堂の手前の左右(南北)には堂へと通じる2つの階段がある。二月堂は国宝だが、吹き放ちの舞台などの外観を24時間拝観できることもあって、朝夕散歩で立ち寄る地元の方の姿もよく見かけられる。暮らしと歴史が溶け合うその光景には、奈良が持つ懐の広さ、大らかさが現れているようにも思う。

堂内の構成は複雑だ。修二会のさまざまな作法を行うために特化されており、一般的な仏堂建築とはかなり異なる。正面は吹き放ちの舞台で見晴らしよく、大仏殿はもちろんのこと、奈良の町並みや大阪府との境をなす生駒山系の山々までが一望できる。時間が許すなら、夕暮れを待ちたい。ここから眺める夕景は、ため息が出るほど美しい。

- 東大寺境内

- 見学自由(外観のみ)

二月堂の下には良弁杉があり、初代別当・良弁にまつわる伝説が残されている。良弁は赤子の頃、鷲にさらわれる。義淵は、二月堂下の大杉の枝につるされている赤子を見つけ、連れ帰って育てることにした。良弁は義淵のもとで成長し、30年後にこの杉の下で母親と涙の再会を果たしたとされる。これを題材にしたのが、浄瑠璃や歌舞伎の『二月堂良弁杉』だ。

良弁が生まれたのは689年。出身地は近江国(滋賀)とも相模国(神奈川)ともいわれる。当時高僧として名高かった義淵に師事し、法相宗を学ぶ。その後、金鐘寺にて華厳経の研究に取り組み、聖武天皇に華厳経の偉大さを説いた。東大寺創建の基盤を作った良弁は752年、東大寺の初代別当に任じられる。

なお、初代の良弁杉は1961年の第二室戸台風によって、地上から10mほどを残して折れてしまった。その後、挿し木をして2代目を育てたが、これも1966年に枯死。現在の良弁杉は3代目となるが、地面にしっかりと根を張り、空に向かって見事な枝振りを伸ばしている。

- 東大寺境内

- 見学自由

二月堂の南側階段から下りてくると、ほぼ正面に開山堂がある。東大寺を開山した、初代別当・良弁の像を祀る。堂内の八角厨子に安置される国宝の良弁僧正坐像は、良弁の命日である良弁忌(毎年12月16日)にのみ開扉され、拝観することができる。

開山堂の庭は非公開で直接見ることはできないが、奈良三名椿の一つ、「糊こぼし椿(良弁椿)」が咲く。赤地の花びらに糊をこぼしたような白斑があり、美しい椿だ。修二会の際、練行衆は行に使うため造花の椿を作るが、あるとき誤って紙の上に糊をこぼしてしまった。それが庭の椿と似ていたことから名づけられたと伝わる。なお、奈良三名椿の残る二つは、「白毫寺の五色椿」「伝香寺の散り椿」である。

- 東大寺境内

- 通常非公開

開山堂の隣にあるのが三昧堂だ。旧暦四月にここで法華三昧の行が行われたため、俗に四月堂と呼ばれるようになったという。法華三昧とは、天台宗における四種三昧の一つである「半行半坐三昧」のうち、法華経に基づいて行われる行のこと。

三昧堂は1021年に創建された。その後、鎌倉時代に再建されるが、その後、鎌倉・室町期の古材を用いて1681年に改築された。現在は、1903年に法華堂(三月堂)から移された千手観音立像が本尊となっているが、かつては普賢菩薩像を本尊としたため、普賢堂(ふげんどう)とも呼ばれた。

- 東大寺境内

- 無料

「天平時代の宝石箱」とも称される法華堂。熱心な仏像ファンのみならず、初めて訪れる人をも魅了してやまない。安置される仏像のうち14体が奈良時代のもので、いずれも傑作揃い。慈愛で包み込むような眼差し、深い思索を促す眼差し、射すくめるような鋭い眼差しは、見る者の心の奥にまで、真っ直ぐ届いてくる。ここでは時計の針を遅らせて、一体一体とじっくり相対したい。

また法華堂は東大寺の中で最も古い建築物である。聖武天皇は728年、1歳に満たずに亡くなった基親王(もといしんのう)の菩提を弔うため、金鐘山房(きんしょうさんぼう)を建立し、9人の僧侶を止住させる。この中の1人は、後に初代別当となる良弁だ。金鐘山房はその後、東大寺の前身寺院とされる金鐘寺(きんしょうじ)として発展。最先端の「華厳経」研究の場となった。寺伝によれば、法華堂は、この金鐘寺の遺構と伝わる。740年〜747年ごろに建立されたと考えられ、東大寺の創建より遡るお堂なのだ。本尊は不空羂索観音(ふくうけんじゃくかんのん)。

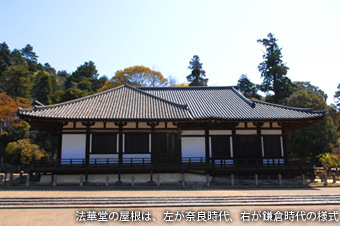

法華堂の屋根を、三昧堂のある西側から眺めたことはおありだろうか。欄干の並びに目を凝らすと、真ん中よりやや右から、一段低くなっていることに気づく。実はこの法華堂、元々は2つの建物で、右が檜皮葺きの礼堂、左が瓦葺きの本堂(正堂)だった。鎌倉時代に、礼堂が重源によって再建され、その後さらに、礼堂を入母屋造りに改築して2棟をつなぎ、現在のような1棟になった。向かって左が奈良時代、右が鎌倉時代だが、時代の異なる様式が見事に調和し、美しい佇まいを見せている。

- 東大寺境内

- 7:30~17:30(4月~9月)、7:30~17:00(10月)、8:00~16:30(11月~2月)、8:00~17:00(3月)

- 大人500円

※現在、法華堂諸尊像の修理と同須弥壇の修理事業のため、本尊・不空羂索観音をはじめ、一部尊像が拝観できない状況にあります。

※なお、同事業のため、平成23年8月1日~平成25年3月末まで、拝観の全面停止となります。詳しくは、東大寺HPをご参照ください。

http://www.todaiji.or.jp/

法華堂のすぐ南に鎮座する手向山八幡宮は、明治の神仏分離の際に東大寺から独立するまで、永らく東大寺と一体で、その始まりは東大寺創建にまで遡る。

聖武天皇は749年、大仏造立の守り神として、宇佐神宮(現在の大分県)から八幡神を勧請した。これは、八幡宮から初めての分社となる。八幡神は当初、平城京の南の梨原宮(なしはらのみや)に鎮座した後、東大寺大仏殿近くにある鏡池(八幡池)に遷座。以来、東大寺の鎮守となった。1180年の治承の兵火の際、平重衡による南都焼討ちによって焼失するが、1250年に北条時頼が再建し、現在の地に遷座された。

手向山は古より紅葉の名所だ。菅原道真が詠んだ一首が思い出される。

「此の度は 弊も取りあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに」(百人一首)

手向山八幡宮へは、紅葉が深まる11月にも訪れていただきたい。しっとりと落ち着いた、奈良の錦秋に出会えるから。

- 奈良市雑司町434

- 拝観自由

| 710 | 平城遷都 | ||

| 724 | 聖武天皇即位 | ||

| 728 | 基親王が死去 | ||

| 729 | 長屋王の変 | ||

| 741 | 国分寺、国分尼寺建立の詔 | ||

| 743 | 「盧舎那大仏造立の詔」 | ||

| 752 | 大仏開眼供養会 | ||

| 実忠により修二会が創始 | |||

| 754 | 鑑真の授戒 | ||

| 756 | 聖武上皇、崩御 | ||

| 794 | 平安遷都 | ||

| 1180 | 治承の兵火 | ||

| 1181 | 重源、大仏殿の再興を計る | ||

| 1185 | 源頼朝、再興を助成 | ||

| 大仏開眼供養会 | |||

| 1192 | 源頼朝が鎌倉幕府を開く | ||

| 1195 | 大仏殿落慶供養 | ||

| 1206 | 重源、入寂 | ||

| 1338 | 足利尊氏が室町幕府を開く | ||

| 1467 | 応仁の乱 | ||

| 1567 | 永禄の兵火 | ||

| 1573 | 織田信長が室町幕府を滅ばす | ||

| 1590 | 豊臣秀吉が天下を統一 | ||

| 1600 | 関ヶ原の戦い | ||

| 1603 | 徳川家康が江戸幕府を開く | ||

| 1684 | 公慶、大仏殿再建事業開始 | ||

| 1692 | 大仏の修復が完成 | ||

| 開眼供養を営む | |||

| 1705 | 公慶、入寂 | ||

| 1709 | 大仏殿落慶供養 | ||

| 1868 | 明治維新 | ||

| 廃藩置県が行われ奈良県が成立 | |||

| 神仏判然令が出される | |||

| 1884 | 正倉院が宮内庁管轄となる | ||

| 1903 | 大仏殿、修復開始 | ||

| 1915 | 大仏殿落慶法要 | ||

| 1952 | 大仏開眼1200年法要 | ||

| 1980 | 大仏殿、昭和大修理完了 | ||

| 1998 | ユネスコ世界遺産に登録 | ||

| 2002 | 大仏開眼1250年法要 | ||

| 2010 | 平城遷都1300年祭 | ||