令和4年度の主な工事

彩色の復原図を作成しました

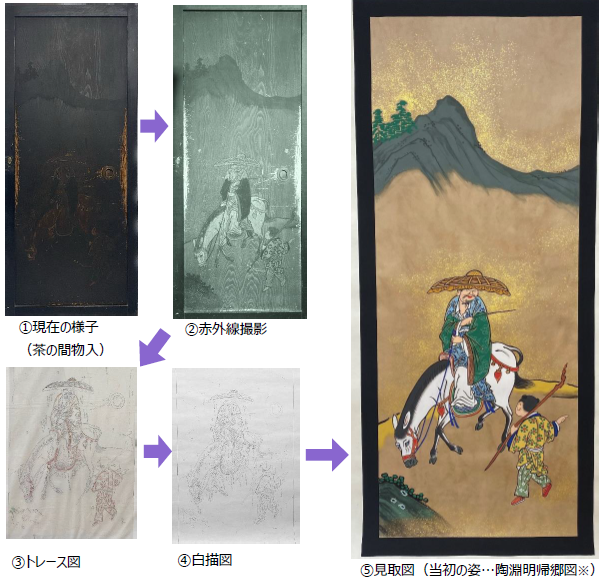

社務所は絢爛豪華な杉戸で知られていますが、中には長年の煤で絵が見にくくなっているものがあります。これらは、描かれた当初はどのような姿だったのでしょうか。それを知る作業を、文化財修理では「彩色調査」と呼んでいます。

彩色調査では、まず、表面の埃を軽く払った後に、赤外線写真を撮影します(2)。赤外線は可視光より波長が長いので、表面の汚れの奥を透視することができます。これで、おおよその輪郭がわかります。次に、透明のフィルムを重ねて、筆遣いの一本一本をトレースします(3)。実物をよく観察して、色がわかる部分があれば、メモしておきます。フィルムは劣化するので、長期保存のために和紙に書き写します(4)。最後に、当時の色を再現して、見取図を作成します(5)。

本来なら、竣工当時の煌びやかな彩色を再現したいところですが、実物を描き直してしまうと、オリジナルが失われてしまいますので、今回はクリーニングと剥落止め、一部の補彩のみを行いました。作成した見取図によって、当初の華やかな姿を想像していただければと思います。

※陶淵明…中国の六朝時代の詩人。下級役人としての生活に嫌気がさして、田園に戻って詩人となりました。この図は、官職を辞した陶淵明が、長い船旅の末、故郷にたどり着き、若い召使いに出迎えられる場面です。指さす先には、子供が待っています。手に持っているのは柳の枝で、五柳先生の別名にちなみます。

(左)復原見取図製作の様子。日本画を専門とする職人が手書きします。

(右)剥落止めの様子。主には筆を使いますが、細かい部分は注射器で膠(にかわ)水を注入します。(写真:(有)彩色設計)

鐘楼の解体完了

令和4年3月より着手していた鐘楼の解体が5月上旬に完了しました。

銅板をめくってみると、屋根は60年前の建物とは思えないほどに状態が良く、雨漏りの痕跡もありませんでした。しかし、柱は早い時期に傷んだようで、4本のうち3本の下半分を根継ぎする大掛かりな修理が行われていました。梵鐘を下ろしたのと同時期でしょうか。

解体にあたっては、元の位置がわかるように、部材ひとつずつに番付札を打ち付け、社務所内に仮保存しました。今後、社務所と並行して修理を行う予定です。

板戸移動

社務所の板戸や板壁には金雲極彩色の絵が描かれています。これらは、鶴沢探山の流れをくむ狩野派の絵師、橘保春(寛延 3-文化 12)の手になるものです。破損がないように養生したうえで、村内で移動・保管する予定です。

新発見・調査進捗(赤外線撮影で煤に隠れた杉戸絵を発見)

この建物は狩野派の絵師・橘保春が描いた壮麗な杉板戸で知られています。御殿の間などの表側の室では非常に綺麗に残る一方で、台所や神殿(旧護摩堂)に面した部屋の杉戸は、長年の炊事や護摩焚の煤で真っ黒になっていました。目視ではまったく痕跡が見ませんが、赤外線カメラで確認したとこ ろ、物入の杉戸には二羽の鶴、六畳間には枇榔(ビロウ)の樹が描かれていました。 他の室に蘇鉄の杉戸絵がありますが、南洋風の画題が多いのは土地柄なのでしょうか。理由は定かでありませんが、他の杉戸絵と合わせて引き続き調査していきます。

床組解体

杉戸・畳を移動した後、床板をめくり、順次解体を行います。 鐘楼と同様に、全ての部材に番付札を打ち、記録を取りながら解体していきます。

共通仮設建設

神楽殿の裏手に、監理棟を建設します。作業員の控室、資材置き場として使用します。その他に、猿飼地内にも執務用のプレハブを建設します。

修理前写真撮影

修理前の状態を記録するため、7月から秋にかけて、360度カメラでの室内撮影、ドローンでの空撮、フィルム撮影を予定しています。