4月も半ばが過ぎ、家庭菜園では春夏の野菜や花を植え付ける時期が来ました。園芸店などの店頭には、いろいろな野菜や花の苗が所狭しと並べられています。皆さんは今年何を育てられるのでしょうか。家庭菜園では限られた圃場に、さまざまな野菜や花を栽培することになります。そこで毎年考えることが「何をどこに植えるのか」です。今回は、野菜を作付けするポイントについてお話しします。

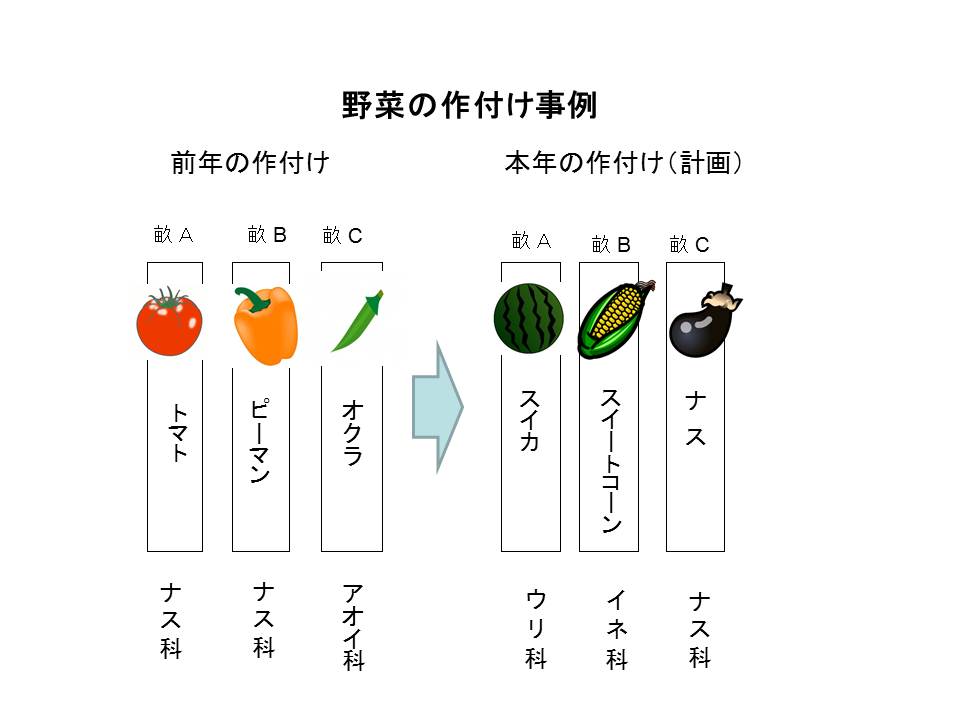

皆さんは「連作障害」という言葉を耳にされたことがありますか。これは同じ仲間の作物ばかり栽培していると、土の中の養分が偏ったり、生育を阻害する物質や病原菌等が増えたり、作物がうまく育たないことをいいます。これを避けるためには、どのように作物を組み合わせればよいのでしょうか。ポイントは「科」です。たとえば、ナス、トマト、ピーマンなどは「ナス科」、スイカ、キュウリは「ウリ科」といったように、植物は「科」によってグループ分けされています。園芸の専門書ではよく作物名の後に「科」の名前が記載されています。これが異なるものを植えるとよいのです。実際にどのような方法なのか一例を示します。例えば、小さな菜園に3種類の夏に収穫する野菜を育てるとします。今年はナス、トウモロコシ、スイカを育てることにしました。そこで、前年に何をどの場所に植えていたかを思い出します(栽培記録を残しておくと便利です)。前年は圃場の左端からトマト、ピーマン、オクラを栽培したようです。そこで先ほどの「科」を思い出しましょう。トマトはナス科、ピーマンはナス科、オクラはアオイ科です。今年育てたいのは、ナス(ナス科)、トウモロコシ(イネ科)、スイカ(ウリ科)ですので、左端と真ん中にはナス科植物を避けます。するとナスは前年オクラを育てていた右端に決まります。このように植え付け場所を決めていくと、連作障害を抑えることができます。

豆知識

園芸店などの店先に並ぶ野菜苗には接ぎ木苗と自根苗(実生苗ともいう。)があるのはご存じですか。春に販売されている野菜の接ぎ木苗は、主にトマト、ナス、スイカ、キュウリなどです。この利点は栽培期間中に土壌病害などで枯れにくいことです。たとえば、病気に強いトマトの野生種を台木にして、その上に味の良いトマト品種(穂木)を接ぎ木すると、味が良くて病気に強いトマトができます。利用したことのない方は、一度試してみてはどうでしょうか。収穫する期間が長くなるかもしれません。ただし、植えるときに注意していただきたいことがあります。トマトやナスの接ぎ木苗では、接ぎ木した部分が小さくふくらんでいます。ここが土で覆われると穂木の根が出てくるので、深植えはしないようにしてください。穂木から伸びた根を伝って地中の病原菌が侵入し、作物が枯れてしまうことがあるので、接ぎ木苗を使った意味がなくなってしまいます。