今年も寒い冬がやってきました。庭の木々も葉をすっかり落とし、寒々しい光景が広がっていることと思います。奈良県中南部地域に位置する五條市西吉野町では柿の栽培が盛んなのですが、つい先日まで赤や黄や柿色に染まっていた柿山もずいぶんすっきりとし、茶色一色の光景へと日々近づいています。

奈良県における柿の栽培は奈良時代(710~794)に生果は升、干果は貫の単位で販売された記録が認められることから、少なくともそのころには始まっていたと考えられています。柿や桃、梨等の落葉果樹では、樹体が休眠している冬期に翌年の生産に向けた整枝・せん定作業が行われます。柿のせん定において現在主流となっている「開心自然形整枝法」が完成したのは昭和20年頃と言われており、柿の栽培の歴史からすると意外と最近のことのように思えます。もともと、柿は高木生の樹木で放っておくと20mほどの高さまで生長すると言われており、果実がたくさん着きやすい表年と着きづらい裏年のある「隔年結果性」のある作物ですが、栽培に不利な条件を改善し、克服するために先人たちが工夫を重ね、様々な仕立て方やせん定方法が考案されました。最近では収穫や管理の作業に脚立を使わずに済むように果樹園の間伐を行い、枝を横に広げることで、より樹体を低く保つ取り組みが進められています。管理が楽にできれば、よりきめ細かな管理ができるようになり、高品質な果実の生産ができるようになると考えられます。せん定はプロ農家だけで無く、家庭果樹でもたいへん有用な技術です。柿の木はよほど激しく切らない限り枯れる心配はありませんし、せん定しない方が良い柿が収穫できるというものでもありませんので、ご家庭の庭に果実もあまり成らないし、成っても小さくてあまり甘くないというような柿の木がありましたら、切ってしまう前に一度せん定を試してみられてはいかがでしょうか?

【豆知識】

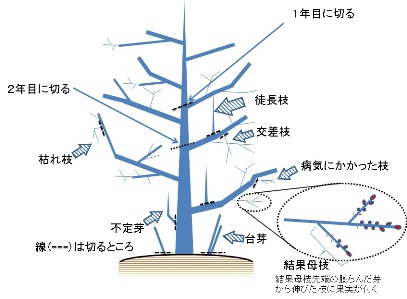

せん定は、12月~2月に着果量調節や、樹勢や樹形の維持のために行います。先端部分から始めるよりも、最初に仕上がりを想像し、大きな枝から間引いた方が楽になります。ここでは、柿の成木を低く切り下げるポイントを紹介します。幹から出る太い枝(主枝)の数を3本程度とするのが一般的ですが、一度に大きく切りすぎると、余計な枝だけが伸びてしまうので太い枝は一年に数本ずつ切るようにし、数年かけて切り下げた方が良いでしょう。余計な枝の発生を抑えるためには、冬に切りたい部分の上の皮を夏に剥いで、枝の先端からの養分が樹に蓄えられないようにすれば良いでしょう。それでも、枝がたくさん出た場合は、残す枝を2本程度選んで残りは夏に切ってしまいます。次に、主枝から出た不要な枝を間引きますが、実が付くのは枝の先に付いている大きめの2~3芽から伸びた枝だけなので先端を切らないよう注意して下さい。