バラはキク、カーネーションに次ぐ生産量を誇る切り花であり、奈良県においても平群町や天理市など県内各地で栽培されています。その華やかな色彩や芳しい香りからプレゼントや飾花でよく用いられており、非常に身近な切り花と言えます。そういった切り花の状態は皆さんも御存知だと思いますが、その生産方法はあまり知られていないのではないでしょうか?

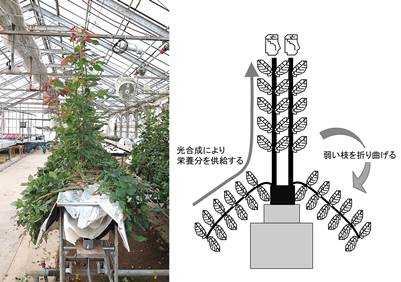

バラはバラ科の木本性植物であり、定植から数年程度は生産性を保ったまま収穫し続けることが可能です。良品質の切り花を得るためには、樹形管理が重要であり、様々な仕立て方がこれまでに考え出されてきました。ここでは、近年の主流であるアーチング法をご紹介します(写真参照)。アーチング法とは切り花として収獲する枝以外の弱い枝を、左右にアーチのように曲げる栽培方法です。こうすることで株元に光が十分にあたるとともに、折り曲げた枝でしっかりと光合成が行われるため、太く勢いのある新梢が発生し高品質のバラが収獲できます。折り曲げた枝の形状がアーチ状になるのでアーチング法と名付けられました。ひとつの株の枝を栄養分を貯めて収穫するための枝(収獲枝、シンク)と光合成によって栄養分を供給するための枝(光合成専用枝、ソース)に分業させることが特徴となっています。また、花を収穫する位置が株元で一定しているため作業性がよく、経営規模の拡大がしやすいという特徴もあります。

アーチング法以外にも、株元から少し高い位置で光合成専用枝を構成させるハイラック法や光合成専用枝を水平に構成させるレベリング法、また土耕栽培で古くから用いられる切り上げ法など多くの樹形管理法がこれまでに考案されています。地域の気候や温室環境に考慮し、目的とする収穫時期、収量や品質にあわせた樹形に管理する技術は、バラ農家の腕の見せ所でもあります。

【豆知識】バラの香りは多種多様

バラは香りが特徴的な花ですが、その香りは品種により異なり、専門家の間では以下の7種類に分類されています。バラ独特の華やかな香りで香水によく使われる「ダマスク・クラシック」、クラシックよりも洗練された「ダマスク・モダン」、ソフトで上品な紅茶の様な香りがする「ティー」、リンゴなどの果実の香りを思わせる「フルーティー」、丁子の香りを含むやや刺激的な「スパイシー」、八角に似た甘さとほろ苦さを感じる「ミルラ」、藤色系品種に多い「ブルー」です。従来の品種改良では丈夫で作りやすい品種が目標とされてきましたが、近年では香りを重視した育種もすすめられ、芳香性の高い品種も作出されています。奈良県内にも馬見丘陵公園やおふさ観音、霊山寺などのバラ園で多くの品種が栽培・展示されています。皆さんも一度、足を運んでみて、その香りの違いを感じてみてはいかがでしょうか。