「E-夢 はっしん!」

■このメールマガジンを保存いただく方法は、 こちらをご覧ください。

■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、 こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

奈良県教育委員会

教育委員 上野 周真

新年あけましておめでとうございます。

この一年が、皆様にとって良い年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

さて私は現在(11月下旬)、12月中旬に行われる奈良マラソン(フル)に向けて、必死に練習に取り組んでいます。マラソンの練習というのはただ走るだけなので、単調で、時間のかかるものです。時間がかかるので、走っている時には色々なことに思いを廻らせます。

先日も走っている時、ふとマラソンの指導方法について考えました。高橋尚子選手や有森裕子選手等、数々のメダリストを育てた、あの小出義雄監督の指導方法です。

小出監督は選手を「ほめて」育てる指導で有名です。

「いい走りをしてるぞー!」

「だんだんいい脚になってきたな!」

「君なら絶対にオリンピックで金メダルを獲れるよ!」・‥等々。

高橋選手は、毎日このように言われ続けて、その気になってどんどん練習をこなし、強くなっていったといいます。そして、実際にシドニーオリンピックで金メダルを獲得しました。

一方で違う指導方法もあります。監督は神のような存在で、逆らう事は出来ず、言われた練習を怒鳴られながらただやって行くような・‥。

指導方法というのは、人によって合う、合わないはあるでしょうし、どちらの方法が良いかは一概には言えません。どんな方法であれ、結果が出れば良いという考え方もあります。しかし選手の気持ちを考えるなら、選手を選手としてではなく一人の人間として見るなら、どちらが良いかは一目瞭然だと思います。

このようなことは、「学校教育」の場でも同じことが言えるのではないかと思います。

少しでも多く「ほめて」育てる先生が増えることを望みます。

【1】平成29年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰について

<人権・地域教育課>

文部科学省では、未来を担う子どもたちを健やかに育むために、学校、家庭、地域が協働し、教育活動を推進する活動(地域学校協働活動)に対し、文部科学大臣表彰を行っています。本年度、奈良県からは下記の団体の受賞が決定し、12月7日(木曜日)に、文部科学省において表彰式が行われました。

福住S・ジョブズ・スクール ○土曜スクールとして、里山環境を活かした地域行事への参加、継承を推進

○県内大学生と共に活動することで活性化、情報発信を行う

県立大淀高等学校 ○地域に愛され、魅力ある学校づくりを推進

○地域医療に根ざす活動の推進

王寺南小学校コミュニティ ○放課後の時間を利用し、児童相互の人間関係、地域の方々とふれあう機会

を設ける(王南プラザ)

○小中高の連携による体験活動の充実

京西中学校区地域教育協議会 ※奈良市教育委員会からの推薦です。

くわしくはこちら

※お問い合わせ先

人権・地域教育課 地域教育係

TEL 0742-27-9837

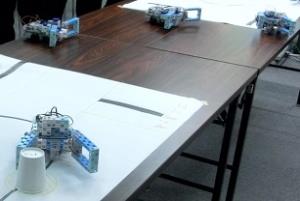

【2】大学生が中学校でプログラミング等の学習支援を行いました

<人権・地域教育課>

奈良教育大学の学生が、天川村立天川中学校を訪問し、生徒にプログラミング等の学習を支援しました。

<ロボットを動かすプログラミング作成の

説明をしている様子> |

<自分が考えたフローチャートをもとに

プログラムを作っている様子> |

<プログラムをロボットに転送して実際

に動かしている様子> |

くわしくは こちら

※お問い合わせ先

人権・地域教育課 地域教育係

TEL 0742-27-9837

|

県立榛生昇陽高等学校

人間探究コース、愛称「人探(じんたん)」は、「多様な出会い体験学習を通して愛と絆の重要性を学び、『人と出会える自分になる』こと(生徒目標)」、「保育士、幼稚園・小学校教諭など幼児・児童教育を進路目標とする生徒の自己実現を支援すること(指導目標)」の2点を目標として様々な活動に取り組んでいます。そして毎年、教員を目指して多くの生徒たちが巣立っていきます。

「人探」の学習は5月のうだ・アニマルパークGW企画イベント参加から始まります。新しく作られ、そして受け継がれていく大型絵本・紙芝居、パネルシアターを子供たちの前で披露し、幼児教育の現場で体験学習を繰り広げます。また、地元のお祭りや幼稚園・保育園の文化祭・運動会にも積極的に参加し、運営補助をしています。ユニセフ募金活動も長年行っており、10年以上に及ぶ活動に対して感謝状もいただいています。その様な数々の活動が認められ、昨年2016年度には単一高校としては全国で唯一地域学校協働活動実践校として文部科学大臣表彰を、また、奈良県からは「優れた地域と共にある学校づくり」に取り組んでいる学校として表彰いただきました。

多くの体験学習の一環の中に、「いのちかがやきフェスティバル」への参加があります。10月までに培った幼児教育に対する知識・技能を最大限生かして、「子ども絵本読み聞かせコーナー」を盛り上げています。今年度は、「防災教育」をテーマにした読み聞かせ大型絵本を作成しました。災害に見舞われた場合、どのように生き残るか。「いのち」を大切にするためにすべき行動を絵本にし、園児たちに伝えることを目指していました。残念ながら、今年は台風のために中止となり披露は見送られましたが、皆さんに披露させていただく機会を心待ちにしています。

<防災教育絵本(2017年作成)の一部>

<2016年 いのちかがやきフェスティバルにて> <2017年 おかげまつりにて「はらぺこ青虫」>

県立山辺高等学校2年生の楠本将斗さんは、北海道で開かれた全日本高等学校馬術選手権大会に出場し、個人優勝を果たされました。楠本さんに、馬術への思いを綴っていただきました。

***********************************************

県立山辺高等学校

2年 楠本 将斗

僕は、8月下旬に北海道で開催された全日本高等学校馬術選手権大会の個人戦に出場しました。

7月に静岡県で開催された団体戦では、前年度準優勝というプレッシャーから、思い通りの力を出しきれず、1回戦敗退に終わってしまいました。そのこともあり、個人戦で挽回しようと、自分に言い聞かせていました。いつもは「勝ちたい、勝ちたい」と思う気持ちが強すぎて空回りしてしまうので、1試合ずつ、目の前の勝負に集中しようと心がけました。そのかいあって、ヒヤヒヤする場面がありながらも、決勝戦まで進むことができました。

決勝戦は、自分の得意な総合馬術競技ということもあって、自信を持って臨みました。しかし、その余裕が敗退につながることもあるので、今まで同様、目の前のできることに集中して取り組みました。その結果、優勝することができました。

その後の国体も、全日本高等学校馬術選手権大会に優勝したことで油断しないように、「目の前のできることをするだけ」という気持ちで臨みました。馬場馬術競技では2日間とも3位に入賞し、先輩と組んで出場したリレー競技では、優勝することができました。

来年は、全日本ジュニア高等学校馬場馬術大会・国体・全日本高等学校馬術競技会という3つの大きな舞台で結果を残せるよう、今まで以上に努力していきたいです。

<写真左:えひめ国体 楠本さんの馬場馬術競技の様子>

<写真右:えひめ国体 リレー競技で優勝した楠本さんと森田さんの様子>

<えひめ国体 馬術で総合優勝した奈良県チームの様子>

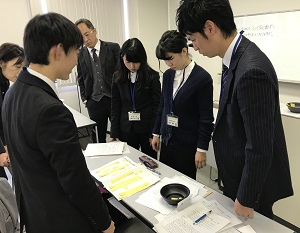

奈良県ディア・ティーチャー・プログラムのワークショップを開催しました

奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第10期の第5回ワークショップが、12月16日土曜日に、県立教育研究所で行われました。

リクルーターの掖上小学校 小原友美先生が、ワークショップの活動を報告します。

***********************************************

第5回ワークショップを振り返って

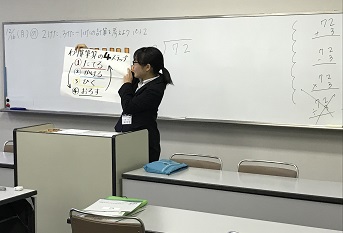

12月16日、第5回ワークショップが実施されました。はじめに、1月から6月までの朝の学びタイムをどう活用したいかについて話し合いました。「実際の現場ではどのように保護者対応を行っているか聞きたい」「学級経営・学級開きをする際にどんなことに気を付けているのか知りたい」など、受講生は悩みや心配事を交えながら考えてくれました。わずか30分間の朝の学びタイムですが、有意義な時間になればいいなと思いました。

この日のワークショップは模擬授業がメインでした。4年生の算数科「割り算」を題材に4人の受講生が模擬授業をしてくれました。どの受講生も「子供たちに分かってほしい」「楽しく学んでほしい」という思いで一生懸命に授業の展開を考えてきてくれました。模擬授業をしてくれた受講生はもちろん、授業を受ける受講生も小学4年生になりきり、真剣にそして楽しんで参加する様子が見られました。授業後にも、受講生全員が発言し、発問・板書・教具等について「どうしたらよかったんだろう?」と熱心に考えていました。具体物をどのように活用するのか、グループ・ペア学習をどのように取り入れていくのかという話合いでは、安易に具体物を使ったり、グループやペアにしてしまったりすることが子供たちの学びを浅いものにしてしまわないかということをアドバイザーの先生にお話ししていただきました。リクルーター同士で「1日に4本も模擬授業を見させてもらえることってないよね」と話すほど、私たちもとても勉強になりました。

全ての模擬授業を終えた後、授業づくりについてディスカッションを行いました。受講生からは、「授業が予想していたように進まず脱線してしまうこと」「ICTの活用について」「子供たちの発言の方法(挙手と自由発言について)」「授業中の教員の話し方や身振りの仕方」についての悩みが出されました。リクルーターやアドバイザーの先生の実体験を基にディスカッションを進めました。どの悩みにも共通することは「子供たちのことを考え、子供たちの実態に合ったものを」ということでした。授業の進め方もICTの活用も「子供たちの学びがどうであるか」ということを踏まえた上で、何をどのように取り入れていくかを考えることが大切だということが分かりました。

次回のワークショップは年が変わり2018年です。気持ち新たにがんばりましょう!

C班リクルーター 掖上小学校 教諭 小原 友美

<模擬授業の様子> <模擬授業、グループワークの様子>

今年度は、奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした学校給食の献立をご紹介します。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

***********************************************

★今月の献立★

*かしわのすき焼き

*片平あかねちりめん

*麦ごはん

*みかん

*牛乳

★レシピ★

画像をクリック→

|

|

***********************************************

〔献立紹介〕

奈良では、お祝いなどの “ハレの日 ” には「かしわのすき焼き」が食卓にのぼるごちそうでした。関西では、茶褐色の鶏の羽の色が柏の葉に似ていることから、鶏肉を “かしわ ” と呼んでいます。 “片平あかね ” は大和の伝統野菜で、山添村の片平地区で栽培されている細長く赤いかぶです。甘酢漬けにすると、根の芯まで鮮やかな赤色に染まります。この片平あかねの漬け物に、ちりめんじゃこと昆布を加えてミネラルたっぷりの料理に仕上げました。

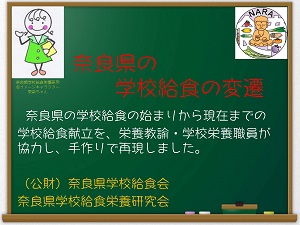

【給食特集その1】懐かしの給食ー奈良県版 年代別学校給食献立ー

大人になって小学校の頃の給食のことを思い出すと、いろいろな献立があって、よく工夫されていたなと懐かしい気持ちになります。

今回は、そんな給食献立の移り変わりを紹介します。

協力:(公財)奈良県学校給食会

奈良県学校給食栄養研究会

「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定

<県立教育研究所>

奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後5時58分~6時55分)の中で、午後6時40分~45分頃に放送します。

○1月17日(水曜日) 特別支援学校のプログラミング実践教育

県立奈良養護学校

○1月31日(水曜日) ICTが学校のまなびを変える~4~

小学校プログラミング教育

五條市立阪合部小学校

■過去の放送分は、こちらの Webページでご覧いただけます。

※お問い合わせ先

県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係

TEL0744-33-8907

FAX0744-33-8909

2017年12月27日 平成29年度「人権教育の推進に関する調査」結果概要を公表しました

2017年12月27日

2017年12月21日

2017年12月21日 平成29年度奈良県高校生国際セミナー(海外留学フェア同時開催)

2017年12月21日 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)

2017年12月21日

2017年12月20日

2017年12月15日 平成30年度スクールカウンセラー等の募集について

2017年12月15日 磯城野高校環境デザイン科 教育長表敬訪問

2017年12月12日

2017年12月05日 第2回体力向上ステップアップミーティングを開催しました

2017年12月04日

2017年12月01日

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

「奈良県先生応援サイト」は こちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

http://www.mag2.com/wmag/

◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、 こちらへ。

◎本県の教育に関するご提言、ご意見は こちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。

http://www.pref.nara.jp/30523.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

|