「E-夢 はっしん!」

このメールマガジンを保存いただく方法は、

こちらをご覧ください。

このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、

こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

スポーツを通じた国際交流

くらし創造部

スポーツ振興課長 三原 耕治

奈良県では、2011年9月に「友好県省関係」を締結している中国・陝西省との「青少年スポーツ交流事業」を実施しています。

この事業は、次代を担う日中の青少年が互いの国を訪問し合い、スポーツを中心とした様々な交流を行うことにより、競技レベルの向上を図るだけでなく、友情を育み、文化や社会状況に対する相互理解を深めることを目的としています。

昨年7月には、初めて奈良県から卓球のジュニア選手(12歳~14歳の男女10名)を中国・陝西省に派遣し、私も選手団役員として参加させていただきました。

5日間の交流事業を通じて、日中の選手たちは、時には対戦相手として、時にはチームパートナーとして、卓球という競技を通して様々なことを、感じ、考え、工夫・改善し、そして、互いに成長することができたと思います。

言葉が通じない中でも、ペアでサインを決め、お互いの得意なプレーで助け合いながら試合に臨む選手達の姿は、「言葉の壁を越えて交流ができるスポーツの力」を、実感させてくれました。

スポーツを通じた国際交流は、スポーツの普及・発展に寄与することはもちろんですが、諸外国との相互理解と友好交流の促進に大きな役割を果たしてくれます。

特に、競技によっては国際舞台で活躍するトップアスリートの低年齢化も進んでおり、ジュニア選手による国際交流は、グローバル社会に対応できる人材育成の観点からも、意義あるものと思います。

そして、いよいよ来年は、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催。世界中の国・地域から選手・大会関係者、観客が日本を訪れ、奈良県においても複数の参加国・地域の代表選手が事前キャンプを行う予定です。

交流の形は様々なものになると思いますが、関係の皆様にご協力いただきながら、スポーツを、そして世界を、身近に感じられるこの貴重な機会に、ひとりでも多くの子ども達に「スポーツを通じた国際交流」を体験していただきたいと思います。

【1】「第20回小・中・高校生の未来を考える集会」を開催しました

<生徒指導支援室>

平成31年1月26日(土曜日)に、県立教育研究所において、小学校、中学校及び高等学校等の生徒指導研究(協議)会で構成する奈良県小・中・高生徒指導連絡会が、校種を超えて連携し、保護者や関係機関と共に、児童生徒の健全育成を目指すことを目的とした「第20回小・中・高校生の未来を考える集会」を開催しました。

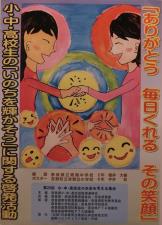

本集会のテーマである「いのちを輝かそう ~『ともだち』について考えよう~」の標語とポスター原画を、県内の小・中・高校生から募集し、入賞者の表彰式を行いました。本年度の最優秀賞は、標語の部が県立青翔中学校2年の櫻井大樹さん、ポスター原画の部が吉野町立吉野北小学校6年の宇井和さんでした。2人の標語とポスター原画を組み合わせたポスターが、県内の小・中・高等学校及び特別支援学校等、関係機関に掲示されます。

その後、県教育委員会事務局生徒指導支援室の指導主事による活動報告「奈良県高等学校生徒会連絡会の取組」や、県警察本部生活安全部少年課少年サポートセンターの少年警察補導員による寸劇「こんなことになるなんて・・・ ~危険なタップ~」、そして「生を見つめる心のケア ~生きる意味を探す子どもたち~」と題した、県総合医療センターがんサポートチーム心理士で音羽山観音寺の副住職である佐々木慈瞳氏の講演が行われました。

表彰式の様子

完成したポスター 活動報告の様子

寸劇の様子 講演の様子

詳しくはこちらをご覧ください。

※お問い合わせ先 生徒指導支援室 生徒指導係 TEL 0742-27-5435

【2】法隆寺総合消防訓練を実施しました

<文化財保存課>

文化庁と消防庁は、昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したしたことを教訓に、昭和30年に1月26日を「文化財防火デー」と定めて、全国的に文化財防火運動を展開しています。

第65回目となる今年の「文化財防火デー」では、焼損から70年目にあたる法隆寺(斑鳩町)において、文化庁長官及び消防庁審議官の出席の下、大規模な消防訓練が実施されました。

法隆寺総合消防訓練の様子

※お問い合わせ先 文化財保存課 建造物係 TEL 0742-27-9865

【3】「文化財防火デー・防火週間」の実施について

<文化財保存課>

「文化財防火デー」の目的は、文化財を火災・震災その他の災害から守るため、1月26日を中心として全国的に文化財防火活動を展開し、非常時に備えた実地訓練を実施すると同時に、国民一般の文化財愛護思想の高揚を図るものです。

今年は第65回目にあたり、奈良県内においてはこの運動をより強力に推進するため、これを週間行事(「文化財防火週間」1月23日~29日)として、文化財所有者・管理者、消防関係者、市町村関係者及び地域住民の協力を得て、防災訓練等を実施しました。

防火訓練の様子(奈良市・奈良国立博物館)

防火訓練の様子(生駒市・長弓寺)

防火訓練の様子(宇陀市・室生寺)

※お問い合わせ先 文化財保存課 建造物係 TEL 0742-27-9865

【4】平成30年度「みんなでチャレンジ!」を開催しました

<保健体育課>

近年、子どもを取り巻く生活環境が著しく変化する中、子どもの外遊びや運動機会の減少による体力の低下が全国的な課題になっています。このことは、奈良県においても例外でなく、運動する子どもとそうでない子どもの二極化が進んでおり、特に運動しない子どもへの対応が課題です。

そこで、県教育委員会では小学生を対象として、平成19年度から県のホームページを活用した取組である「外遊び、みんなでチャレンジ!」を実施し、外遊びを奨励しています。そのまとめとして、「外遊び、みんなでチャレンジ!」に参加する子どもたちが一堂に会し、仲間と力を合わせて記録に挑戦する大会を毎年開催しています。

今年度は、平成31年2月9日(土曜日)にジェイテクトアリーナ奈良において開催しました。県内28校1,230名の子どもたちが、ペアなわとびや8の字大なわとびにチャレンジし、体育の授業や業間体育、休み時間等で取り組んできたなわとびの頑張りの成果を、精一杯発揮していました。

開会式の様子 準備体操の様子

ペアなわ跳びの様子 8の字跳びの様子

「みんなでチャレンジ!」の様子 表彰式の様子

結果の詳細はこちらをご覧ください。

※お問い合わせ先 保健体育課 学校体育係 TEL 0742-27-9861

奈良県教育研究所が実施している科学研究実践活動推進プロジェクト「サイエンスチームなら」に参加している大淀町立大淀中学校科学部の取組について紹介します。

****************************************************

サイエンスチームなら 科学研究実践活動

大淀町立大淀中学校

科学部 顧問 教諭 坂本純一

大淀町立大淀中学校科学部は今年度から奈良県教育研究所が実施している科学研究実践活動推進プロジェクト「サイエンスチームなら」に参加させて頂いております。このプロジェクトでは、県下の中学校、高等学校が手を取り合い、チームとなって奈良県の科学研究の一層の活性化とそれを推進する仕組みの構築を目指しています。各学校が単独に対応するのではなく「チームでなら…」という思いを込めて「サイエンスチームなら」になっております。

内容としては、各学校で研究を進める上で分からないことや困ったことがあったとき、高等専門学校や大学、奈良県農業研究開発センターなどの専門機関から講習や直接助言を頂けるというサポートがあります。本校においては植物の色素を研究しており、奈良工業高等専門学校の教授である中村秀美先生から専門的な機器を扱う講習や多くの助言をして頂きました。また、顧問である教員にも研究テーマの設定や統計学的データの分析法等、指導者向上研修がたくさん開催され、そのときの学びを部員が行う研究につなげることができました。

また「サイエンスチームなら」は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下JST)から助成も受けており、研究を進める上で必要な実験器具や測定機器を購入し中学校の理科室で使うことができました。部員は普段使うことができない専門的な実験器具や測定機器を目にし、実際に使うことによって研究というものに魅力を感じながら進めることができました。

各学校の研究の成果を発表する場としては、「サイエンスチームなら科学研究実践活動中間発表会(9月)」、次に中間発表で優秀賞を頂けた学校は奈良県代表として、東京のJST本部での「生徒科学研究発表フォーラム」、そして1年の研究のまとめとして「サイエンスチームなら科学研究実践活動最終発表会(1月)」があります。本校は、ありがたいことに奈良県代表として東京で研究発表をすることができ、そこで奨励賞も頂くことができました。最終発表においては、中間発表での研究をさらに進めたものを発表し、中学校口頭発表の部の金賞を頂くことができました。

「サイエンスチームなら」に参加させて頂くことで、この1年たくさんの関係機関や先生方のご協力を賜り、奈良県の科学研究に携わる人たちとのつながりを大きくすることができました。このようなプロジェクトが今後も続き、奈良県の中高生による科学研究実践活動の一層の活性・推進につながればと強く思います。

【大淀中学校科学部 研究テーマ】

「科学的アプローチから考えるヒメツルソバの色素の違い」

分光光度計により抽出色素の吸光度測定の様子

田原本町立東小学校では、全学年で、 生活科や社会科、そして総合的な学習の時間などを使って、地域を知り、地域から学ぶ郷土学習に取り組んでいます。その内容について紹介します。

*******************************************************************

郷土に愛着をもつ子どもの育成を目指して

~地域のよさを受け継ぎ広めよう~

田原本町立東小学校

校長 中谷 英二

本校は、奈良盆地のほぼ中央、田原本町の東部に位置し、大和川(初瀬川)の西側、田園地帯の中の自然豊かな環境にあります。校舎玄関前にある石碑には、校章と共に「心のふる里」と刻まれています。学校に対する地域の多くの方々の思いと期待がこもっている学舎です。

その学舎で人間関係づくりを大事にしながら、教職員一同「どの子にも学校・授業が楽しいと言わせたい」を合言葉に、教育目標である『明るく、楽しく、元気な学校』の創造を目指し、日々教育活動に取り組んでいます。

郷土学習に関して、1年生から6年生まで、学年に応じて総合的な学習の時間や生活科、社会科などで地域を知り、地域から学ぶ学習に取り組んでいます。さらに今年度は、地域の文化、郷土の魅力を調べ、体験的な学習を通して郷土に愛着をもつ子どもの育成を重点の一つとして取り組んできました。

~地域のよさを受け継ぎ広めよう~

田原本町内には、唐古・鍵遺跡をはじめとし、桃太郎のふるさと、古事記を編纂した太安万侶、能楽の基盤を築いた世阿弥・・・などのゆかりの地や古くからの寺社、また伝承文化などさまざまな遺産があります。町内5校の小学6年生は全て、唐古・鍵遺跡史跡公園内の弥生の楼閣や唐古・鍵考古学ミュージアムの見学、まが玉づくり、土器づくり、野焼き、火おこし体験など弥生の人々のくらしに思いを馳せる学習を行っています。

弥生の楼閣の見学の様子 土器の野焼きの様子

その地域学習に引き続き、本校6年生は、既存の「田原本ふるさとかるた」を参考に「校区のかるた」づくりに取り組みました。郷土の探究活動を主体的・協働的に行うことを通して、校区のよさを受け継ぎ広めていこうとする態度や校区を愛する心を育む学習に取り組みました。

浄福寺の見学の様子 村屋神社の見学の様子

田原本ふるさとかるたの特徴を調べよう

かるたの種類や内容から分析しよう。

かるたの選定条件を設定しよう。

かるたを作った人の思いをきこう。

ふるさとかるたについてまとめよう。

東小学校区のかるたをつくろう

校区内でかるたに掲載したい対象を収集し調べよう。

調べたことをもとに全体で交流し、かるたとしての最適な内容を決定しよう。

決定したかるたの内容をもとに、絵札と読み札を作成しよう。

全校「東小かるた」大会をしよう

伝えたいことを分かりやすくまとめ表現しよう。

東小かるたづくりの様子 全校「東小かるた」大会の様子

東小かるた

子どもたちは、何もないと思ってきた校区、見過ごしてきた校区を、人との出会いやふれあい、また、友だち同士の協働的な学びを通して地域や校区のよさを発見することができました。そして、東小かるたづくりの活動を通して子どもたちが主体的に活動することで、自分たちの町を大切にしたい、下級生に校区のよさをもっと知ってもらいたい、そのために自分ができることをしたいという気持ちが醸成されたように思われます。このように、自分たちの郷土への愛着を高めたと感じられる取組となりました。

今後も郷土への理解や愛着を深める取組を続けていきたいと考えています。

3月に実施する選抜の受検に当たってのお知らせ

<学校教育課>

今回は、3月に実施されます一般選抜、大和中央高校通信制課程選抜、二次募集、大和中央高校B選抜等の受検に当たっての注意事項等をお知らせします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【入試に関する日程等】

〇一般選抜及び定時制課程成人特例措置

出願日 3月4日(月曜日)、6日(水曜日)

検査日 3月12日(火曜日)

合格発表日 3月18日(月曜日)

*検査日の集合時刻は8時30分です。

*一般選抜の学力検査は、県内一斉に同一問題で、国語、英語、数学、社会、理科の順に実施します。

学力検査が3教科の場合は、学力検査終了後に面接又は実技検査を実施します。

*定時制課程成人特例措置の検査は、作文及び面接を実施します。

〇大和中央高校通信制課程選抜

出願日 3月4日(月曜日)、6日(水曜日)

検査日 3月12日(火曜日)

合格発表日 3月18日(月曜日)

*検査日の集合時刻は8時30分です。

*検査は、面接を実施します。

〇二次募集

※一般選抜実施後、合格者数が募集人員に満たなかった学科(コース)において、二次募集を実施します。実施校については、学校教育課のWebページに掲載します。

出願日 3月20日(水曜日)

検査日 3月25日(月曜日)

合格発表日 3月26日(火曜日)

*検査日の集合時刻は8時30分です。

*検査は、面接を実施します。

〇 大和中央高校定時制課程B選抜

※3.部及びA選抜で合格者数が募集人員に満たなかった部において実施します。

出願日 3月20日(水曜日)

検査日 3月25日(月曜日)

合格発表日 3月26日(火曜日)

*検査日の集合時刻は8時30分です

*検査は、作文及び面接を実施します。

〇 大和中央高校通信制課程二次募集

※通信制課程選抜実施後、合格者数が募集人員に満たなかった場合に実施します。

出願日 3月20日(水曜日)、27日(水曜日)

検査日 3月28日(木曜日)

合格発表日 3月29日(金曜日)

*検査日の集合時刻は8時30分です。

*検査は、面接を実施します。

【出願】

出願日の午前9時から午後3時まで(二次募集と大和中央高校定時制課程B選抜は午前11時から午後4時まで)に、志願する高校に出願してください。

(山添分校については山添分校で、 賀名生分校については五條高校で行います。)

【出願状況】

出願日の午後6時ごろ、各高校の出願状況を学校教育課Webページに掲載する予定です。

【学力検査等の会場】

検査は出願した高校で行います。

【持参品等】

(1) 持参品は、受検票、筆記用具の他は選抜によって持参品が異なりますので、必ず「平成31年度各選抜における受検者への注意事項」を確認してください。

ただし、いずれの選抜においても、分度器、分度器付きの定規やコンパス、計算機、計算機付きの用具などは持参してはいけません。三角定規は理科の学力検査のみで使用できます。

(2) 検査中の筆記用具などの貸し借りはできません。

(3) 通信機能付きの情報機器(携帯電話等)など、検査に不必要なものは持参してはいけません。

【注意事項】

(1) 検査開始後20分以上遅刻した場合は、受検できません。遅れないように余裕をもって検査会場に着くようにしてください。

(2) 検査当日、英単語や漢字などの書かれている私服や筆記用具を用いないようにしてください。

【合格発表】

合格発表の予定時刻は、各高校で異なります。各高校の合格発表予定時刻を学校教育課Webページに掲載しています。

合格発表は、受検した高校で受検番号により行われます。合格者には、受検票で本人確認の上、合格通知書等が渡されますので、合格発表当日、受検票を忘れないようにしてください。

なお、高校への車の乗入れはできません。公共の交通機関をご利用ください。

【二次募集及び通信制課程二次募集の実施】

二次募集等を実施する学校、学科(コース)等及び募集人員については、3月18日(月曜日)の午後6時ごろ、学校教育課Webページに掲載する予定です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

平成31年度入学者選抜の日程、入学者選抜実施要項及び入学者選抜概要は、学校教育課のWebページ「高校入試」に掲載しています。ご確認ください。

※お問い合わせ先 学校教育課 学事係 TEL 0742-27-9851

奈良県次世代教員養成塾

第5回講座を奈良教育大学で行いました。その様子や受講生の感想等をお伝えします。

***********************************************

奈良県次世代教員養成塾第5回講座

2月9日(土曜日)に、奈良教育大学にて奈良県次世代教員養成塾第5回講座を実施しました。第5回講座は「先生を目指す私」というテーマで、「教員になるために、さらに伸ばしたい自分の長所、これから身に付けたい資質・能力について考えをまとめる」ことを目標に、受講生は課題に取り組みました。

現職教員との交流や、グループでの話合い等を通じて、教員として必要とされる資質・能力やさらに伸ばしたい自分の長所について考え、これから自分自身が身に付けるべき資質・能力が何なのかについて考えをまとめました。

受講生は、事前に考えていた現職教員に尋ねたいことや聞きたいことを、積極的に質問し、現職教員との交流を深めました。また、自分自身の長所を改めて考えることで、さらに伸ばしたい教員としての資質やどんな能力を身に付けていかなければならないのかについて、深く考えることができました。

受講生からは、次のような意見や感想がありました。

「共感する力、的確な判断力、柔軟に対応できる力、しなやかで折れない心といった『豊かな人間性』が教職において重要なものの一つだということが分かりました。他者の心に寄り添う力が教員にはとても必要な力だと改めて思いました。」

「『学校は学ぶところ。これからの社会を生き抜くための知恵と方法を学ぶことができる』という言葉がとても印象的でした。」

「読書の大切さを知ることができました。私は本を読むことが好きなので、これからもたくさんの文学作品や絵本に触れ、自分自身成長していきたいです。」

「小学校教員である前に、一人の人間、一人の社会人であることを意識し、社会で基本となるきまりやルールである『言葉遣い』や『態度』などを、見本となる教員自身が気を付けて見直すべきだと感じました。」

「長所や身に付けたい能力について意見交換をすることで、今自分に足りない能力や自分がもっている能力に気付き、周りのメンバーが身に付けたい能力も知ることができました。」

「本当に教員になれるのかなという不安がある中で、このプログラムで現職教員の先生方のお話を聞いたり質問をしたりすると、『教員になりたい』という思いが強くなるなと思いました。」

<第5回講座の様子>

今年度は、奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした学校給食の献立をご紹介します。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

*****************************************************

|

今月の献立★

*わかめごはん

*牛乳

*かき揚げ

*春キャベツのごま和え

*山菜うどん

レシピ★

←画像をクリック

|

*****************************************************

〔献立紹介〕

豊かな自然に囲まれた天川村では、学習の一環として児童が学校近くで摘んだ“山菜”を給食に取り入れ、「山菜うどん」として提供しました。他にも“そうめん”、“手作りこんにゃく”、“大豆製品”などが作られています。「かき揚げ」はミックスベジタブルを加えて彩りをよくし、柔らかな“春キャベツ”は、小松菜、人参と合わせてごま和えにしました。春の息吹が感じられるような献立です。

【1】留学フェア in 奈良

<教育振興大綱推進課>

奈良県からの留学生を支援するための「留学フェア in 奈良」を開催します。

|

日時 平成31年3月30日(土曜日) 午前9時~午前12時

場所 県立郡山高等学校 講堂

対象 県内小学生・中学生・高校生及びその保護者、

県内教育関係者

備考 参加無料

要予約 こちらの 専用フォームからお申し込みください。

詳しくは こちら をご覧ください。

|

|

※お問い合わせ先 教育振興大綱推進課 教育振興大綱推進係 TEL 0742-27-9830

【2】「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定

<県立教育研究所>

奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後5時58分~6時55分)の中で、午後6時40分~45分頃に放送します。

3月 6日(水曜日) ICTが学校のまなびを変える ~小学校プログラミング教育~

宇陀市立菟田野小学校

3月27日(水曜日) 地域とともにある学校 ~わたいとつむぎ体験~

県立五條高等学校

過去の放送分は、こちらのWebページでご覧いただけます。

※お問い合わせ先 県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係 TEL 0744-33-8907

2019年02月15日 JAならけんからの食農教材本贈呈について

2019年02月12日 奈良先端大学、奈良北高校、県教委の連携協定

2019年02月12日 リーフレット「奈良県立国際高等学校」発行!

2019年02月07日 平成30年度奈良県指定文化財の新指定

2019年02月04日 みんなでチャレンジの開催

2019年02月01日 DMG森精機加工機導入記念講演の開催

2019年02月01日 平成31年度教員採用障害者特別選考の結果

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

「奈良県先生応援サイト」は

こちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

http://www.mag2.com/wmag/

「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、

こちらへ。

本県の教育に関するご提言、ご意見は

こちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

当マガジンの登録及び解除は、

こちらへ。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛