E-夢 はっしん! 奈良県教育委員会メールマガジン

目次 令和3年4月1日(木曜日) 第310号

「社会の変化に向き合うために」 県教育委員会 教育長 吉田 育弘

「奈良の学び推進プラン」の策定・リーフレット「令和3年度『奈良の学び』を推進するために」の作成(教育政策推進課)

令和3年度4月 教職員の人事異動について(教職員課)

課題研究における令和七支刀の制作(県立王寺工業高等学校・機械工学科)

オンラインを活用した新しい修学旅行(生駒市立あすか野小学校)

誰でもつくれるストレスに強い「バランス脳」-part 2-

(宇陀市・小学校)山菜おこわ・牛乳・大和肉鶏の三色揚げ酒粕クリームソース・大和まなとあさりの奈良和え・春のすまし汁・うぐいすあんのくるみもち

■このメールマガジンを保存いただく方法は、こちらをご覧ください。

■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

社会の変化に向き合うために

県教育委員会 教育長 吉田 育弘

4月より教育長を再び拝命いたしました吉田育弘です。改めて精一杯本県教育の推進に努めてまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学校の教育活動に様々な影響が出ました。学校現場・教育行政ともに例年通りとはいかず、今この状況にどのように対処すべきかを考えることがこれまで以上に求められました。ICT環境の整備が遅れていた本県では、このコロナ禍を機に、国のGIGAスクール構想の後押しもあり、全県的に整備を進めました。Googleの教育アカウントやタブレット端末の整備等を通して、コロナ禍に対応したオンラインでの教育はもちろんのこと、従来の授業や教育活動の変革にもつながるような好機にしたいと考えております。

さて、コロナ禍により社会は変化を余儀なくされ、我々の日常生活も大きな影響を受けましたが、それ以前から社会の大きな変化のうねりにどう対処するかということが繰り返し言われておりました。少子高齢化の進行、AI・IoTなど技術革新やグローバル化の進展など、これからは「予測困難な社会」と言われます。そのような中で個性を重視し、多様性を大切にした「本人のための教育」を実現するためには、教員自身が子どもたちの伴走者として一人一人の学びを最大限に引き出さなければなりません。

本県ではこのような観点から、「第2期奈良県教育振興大綱」を実現するための具体的な推進計画である「奈良の学び推進プラン」を策定いたしました。奈良県の未来を創る子どもたちの夢を育み、夢を実現できる教育をともに推進してまいります。

「奈良の学び推進プラン」の策定

リーフレット「令和3年度『奈良の学び』を推進するために」の作成(教育政策推進課)

奈良県では、令和3年3月に、教育に関する総合的な施策の方針を示す「第2期奈良県教育振興大綱」を策定しました。また、県教育委員会では、大綱の内容等を踏まえて、施策の具体的な計画を定めた「奈良の学び推進プラン」を策定しましたのでお知らせします。

奈良県の将来を担う子どもが健やかにはぐくまれるよう願いを込め、「一人ひとりの『学ぶ力』と『生きる力』をはぐくむ『本人のための教育』を行う」ことを目指す方向性に掲げた「第2期奈良県教育振興大綱」を踏まえて、「奈良の学び推進プラン」では、一人ひとりが学びを発展させることを重視し、奈良でしかできない「奈良の学び」の実現のため、大綱における5つのテーマごとに具体的な推進方針を示しています。

また、「奈良の学び推進プラン」に掲げる県教育委員会所管分野の施策から、特に重点を置いて取り組む内容を広報するため、リーフレット「令和3年度『奈良の学び』の推進のために」を作成しました。

リーフレット「令和3年度『奈良の学び』の推進のために」(pdf 3673KB)

令和3年度4月 教職員の人事異動について(教職員課)

異動件数(退職含む)については、小・中学校が1,131件、県立学校が479件、事務局が82件で総数は1,692件となりました。異動総数は昨年と比して49件の減となりました。

本年の異動は、小・中学校では、多様な経験を積み重ねさせるため、採用後4年以上の初回異動者の他市町村への積極的な異動に努め、異動対象者の29.4%を異動しました。また、初回異動者以外の市町村間交流も積極的に進めました。

県立中学校・高等学校(五條市立西吉野農業高校含む)の異動は、前年度に比べ、退職が26件増、管理職異動が15件増となり、異動総数も81件増となりました。また、特別支援学校でも、6件増となりました。本年も、「教職員人事異動方針」を踏まえて、「令和3年4月教職員人事異動の重点項目」の実現に努めたところです。

具体的に小・中学校では、

(1)新規採用後に配置された学校での勤務が4年以上となる者については、地域や学校の実情を考慮の上、全県的な視野に立って、県内全域の他市町村への異動を行う。その他の市町村間交流についても、積極的に異動を進め人材交流を活発化させる。

(2)女性管理職の積極的な登用を進める。

(3)管理職及び県教育委員会事務局指導主事等への若手教員の積極的な登用を進める。

(4)人材育成を目的とした特別支援学校及び国公立学校等との交流、並びに小中一貫教育及び特別支援教育・通級指導の充実を目的とした小・中学校間の交流

を積極的に進めました。

また、県立学校においては、

(1)高等学校については、地域・学科間及び若手教職員の異動並びに多様な人事交流を進める。

(2)特別支援学校については、新規採用後、4年以上の異動や異校種間の交流を進める。

(3)管理職及び県教育委員会事務局指導主事等への若手教員等の登用

を図りました。

異動件数

|

|

小・中学校

義務教育学校 |

県立学校 |

事務局 |

合計 |

| 異動総数 |

1,131 |

479 |

82 |

1,692 |

| 退職 |

校長 |

75 |

21 |

|

96 |

| |

教頭 |

9 |

7 |

|

16 |

| |

事務長 |

|

7 |

|

7 |

| |

一般 |

227 |

156 |

2 |

384 |

| 転勤 |

|

820 |

288 |

80 |

1,189 |

校長・教頭への昇任件数

※( )は女性で内数

| |

小学校

|

中学校 |

義務教育学校 |

県立学校 |

合計 |

| 新校長 |

49 |

(15) |

20 |

(5) |

2 |

(0) |

21 |

(2) |

92 |

(22) |

| 新教頭 |

49 |

(17) |

23 |

(3) |

1 |

(0) |

30 |

(8) |

103 |

(28) |

課題研究における令和七支刀の制作(県立王寺工業高等学校・機械工学科)

七支刀とは、互い違いの六本の枝を持つ特異な形の鉄剣で、4世紀に百済から日本にもたらされたとされています。朝鮮半島の百済王が日本の王のために造ったことが金の文字で記され、石上神宮(奈良県天理市)の「国宝・七支刀」について、製作技法がこれまで定説とされた鍛冶による「鍛造(たんぞう)」ではなく、鉄を鋳型(いがた)に流し込んで作る「鋳造」との新説を受け、古代鋳造技術の研究として、真ちゅうを材料として七支刀の制作に取り組みました。

活動スケジュール

4月:七支刀について、勉強から始めることから開始

5月:資料や説明を聞くために天理市埋蔵文化財センターを訪ねる

国宝七支刀を所蔵している石上神宮にも出向きその存在意義を感じることができました。

6月:資料をもとにCADで図面を書き木型を作成

7月:木型を使い砂型(ガス型)を作成

8月:電気炉を使い鋳込み

9月10月:鋳込み終わった七支刀を、グラインダーなど研磨加工の工具を何種類か使用し仕上げていく

11月:七支刀を立てる台やケース作成、令和七支刀の完成

完成した七支刀は新年号に変わったことから令和七支刀と命名し、「一年かけ苦労し制作した七支刀を広く県民の皆さんに見ていただきたい」という生徒の希望もあり、石上神宮のお膝元である天理市に寄贈させていただくことになりました。

生徒の感想

・実習では使うことの出来ないいろいろな工具や道具の使い方を知ることができました。

・仲間と協力してものづくりをすることの楽しさに気づきました。

・夏休みも登校した甲斐があり、自分たちも驚くほどの良いものが作れて良かったです。

・この課題研究はとても楽しく貴重な体験をすることができました。

・最初は七支刀というとあまりピンと来なかったけど、天理市埋蔵文化財センターに資料やお話を聞きに行き七支刀の使用目的や、なぜ作られたのかがわかって、より良い物を作りたいと思うようになり熱心に制作しようと心がけました。

・鋳造は、金属を思い通りの形に作り上げる優れた技術だと思いました。

鋳込み作業後の処理の様子

鋳込み作業後の処理の様子

天理市長に令和七支刀を寄贈する本校卒業生

天理市長に令和七支刀を寄贈する本校卒業生

オンラインを活用した新しい修学旅行(生駒市立あすか野小学校)

本校では、例年広島へ修学旅行に行き、そこで感じたこと興味を持ったことを調べる、まとめる、発信する「平和学習」を行ってきました。しかし、2020年度は新型コロナウイルスの影響により、修学旅行の行き先が広島から東海地方に変更となり、これまでの平和学習の計画を変更する必要がでてきました。そのような状況下で本年度から生駒市のキャリア教育プランナーとして採用された職員が千葉県流山市でオンライン修学旅行を実施したことを知り、オンラインを活用すれば、これまでとは違う平和学習ができるのではないかと考え、協力を依頼しました。

前例のない取組だったので、代表児童と企画会議を開き、「広島へ行ったら何がしたかったか」などの児童の意見を取り入れながら、プログラムを作成していきました。当日までは、オンラインにより担当児童が協力企業とミーティングをしたり、学校ホームページに児童が作成した文章を掲載する情報発信を行ったりするなど、児童が主体となって準備を進めていきました。

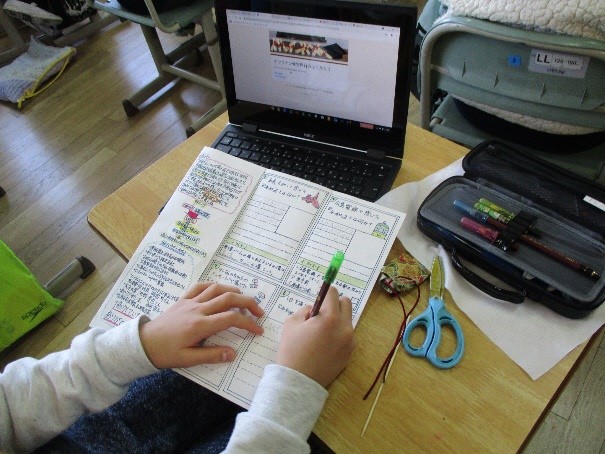

午前のプログラムでは、「未来の部屋」「過去の部屋」「広島焼きの部屋」「宮島の部屋」「平和記念公園の部屋」の5つの部屋を作り、未来から見た平和、過去から見た平和、食から見た平和を考えました。また、現地で行うはずだった活動を配布されたばかりの一人一台のタブレット端末を活用し3D画像や映像を視聴することを通して行いました。次に広島電鉄さんの協力により、被爆電車にオンラインで乗車し、広島の観光、車窓からの原爆ドーム見学をするとともに、被爆電車の説明を聞きました。広島の小学生ともオンラインで交流し、同世代から見た平和について学びました。

午後のプログラムでは、外国にルーツのある方から「外国から見た平和」について話を聞くことで、また違った角度から平和を考えました。最後は平和記念公園の動画を視聴しながら、原爆の子の像の前で平和宣言をし、全校に協力してもらって作成した千羽鶴を捧げる様子も見ました。一日を通して、いろいろな角度から平和について考えることができ、今後の「自分にとっての平和とは」の考えを深める取組になりました。

児童の感想には、「企業の方と話をするのは緊張したけど、自分たちのアイデアを取り入れてくれて、とてもうれしかったし、本番もより楽しむことができた。」「オンライン修学旅行をする前は、平和=幸せだと思っていた。でも今は、思いやり、相手を大切にすることなどたくさんの言葉に言いかえることができるんじゃないかと思った。」「様々な視点を見てきて、平和には答えはないのかもしれないが、平和を考えることはとても重要なことであり、考えたことを未来へつないでいかないといけないと感じた。」のような言葉がありました。

今回の取組は、児童が主体となって活動しただけではなく、様々な関係者、企業の協力のもと、実現することができました。また、オンラインを活用することにより、現地では経験することが難しい内容にも取り組むことができました。現在、学校ではICT環境が整備され、タブレット端末を授業に活用しています。今回の取組のようにオンラインやタブレット端末を活用しながら、深い学びにつながるような学習を今後も行っていきたいと考えています。

広島焼きの部屋で平和について考える

広島焼きの部屋で平和について考える

タブレット端末を使用し平和記念公園巡り

タブレット端末を使用し平和記念公園巡り

外国から見た平和を学ぶ

外国から見た平和を学ぶ

平和について考えたことをまとめる

平和について考えたことをまとめる

誰でもつくれるストレスに強い「バランス脳」-part 2-

前回の配信に続き、今回はストレスに強い「バランス脳」づくりの実践編に入ります。

下に、脳の思考バランスが崩れた時に陥る主な7つの思考パターンを挙げています。自分によく当てはまるものはありませんか?

自分の思考パターンを客観的に捉え、思考の「かたより」を認識することが、「バランス脳」づくりへの第一歩になります。

1)選択的注目 (こころの色眼鏡)

良いこともたくさん起こっているのに、ささいなネガティブなことに注意が向いてしまう。

2)拡大解釈と過小評価

自分がしてしまった失敗など、都合の悪いことは大きく、反対に良くできていることは小さく考える。

アドバイス

振り返りをする時は、思いつくままに考えを巡らすとミスや失敗に目がいきがちなので、まずは良かった点・上手くいった点から考えるようにしましょう。

3)自己関連付け(自己非難)

本来自分に関係のない出来事まで自分のせいに考えたり、原因を必要以上に自分に関連づけて、自分を責める。

4)感情的きめつけ

証拠もなくネガティブな結論を引き出している。

5)過度の一般化

わずかな出来事から「いつもこうだ」と結論づけることで、自分を責めたり他人への怒りが増長したりする。 例:2回もミスをした。次も必ずミスをするにちがいない。

アドバイス

考えている内容を「事実」と「想像」に区別しましょう。「想像」には根拠がなく、いくら考えても終わりがありません。「事実」に対し、別の捉え方を書き出してみたり、他人が同じ状況にいるとしたら何と助言するだろうかと考えてみると、新しい視点に気がつくことができますよ。

6)自分で実現してしまう予言

否定的な予測をして行動を制限し、その結果失敗して、否定的な予測をますます信じ込む悪循環。

例:新しい仕事を任されると、きっと失敗すると萎縮して失敗してしまい、次もダメだろうと落込む。

アドバイス

「自分はできる」と信じることは、良いパフォーマンスを発揮する上で重要だと心理学的にも証明されています。

7) “0か100か”思考(完璧主義)

白黒つけないと気がすまない。極端に完璧を求める。

アドバイス

完璧主義は必ずしも悪いことではありませんが、非効率になって自分を追い込んだり、ミスを恐れて行動できなくなったりしますので、状況に応じて必要か考えましょう。

いかがでしたか?客観的に自分を分析するのは簡単ではないですよね。

次回は本テーマ最終編として、自分の思考パターンを分析・整理する具体的な方法についてお伝えします♪

奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした、我が町・我が校自慢の学校給食の献立をご紹介しています。

以下のレシピをクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

今月の地域

宇陀市・小学校

今月の献立

主食:山菜おこわ

牛乳:牛乳

主菜:大和肉鶏の三色揚げ 酒粕クリームソース

副菜:大和まなとあさりの奈良和え

汁:春のすまし汁

デザート:うぐいすあんのくるみもち

※レシピはこちら!

献立紹介

◆第15回全国学校給食甲子園Ⓡ 優秀賞・調理員特別賞◆

◆第7回学校給食献立コンテスト 季節彩り賞◆

「大和肉鶏の三色揚げ 酒粕クリームソースかけ」は、大和肉鶏のささみに三色のしんびき粉を、「酒粕クリームソース」は旬の「あさり」と大根を合わせて春の味にしました。

「春のすまし汁」は奈良県産の「たけのこ」と「菜の花」をメインに、ちりめんじゃこを加え出汁を効かせました。

デザートはうすいえんどうを使って、色鮮やかな「うぐいすあん」でくるんだ「くるみ餅」です。

2021年03月10日 奈良イングリッシュキャンプの開催について

2021年03月10日 県立高円高等学校の教育長表敬訪問について

2021年03月11日 令和3年度高等学校入学者一般選抜実施状況

2021年03月12日 一般選抜学力検査問題の誤りについて

2021年03月17日 一般選抜における特例的な措置について

2021年03月18日 高等学校等奨学金の新規貸与生を募集します

2021年03月18日 令和3年度「先生応援プログラム」スタート

2021年03月22日 二次募集等出願状況

2021年03月24日 二次募集等実施状況

2021年03月25日 奈良の学び推進プランの策定について

2021年03月26日 通信制課程二次募集出願状況

2021年03月29日 通信制課程二次募集実施状況

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

奈良県先生応援サイト」はこちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、こちらへ。

◎本県の教育に関するご提言、ご意見はこちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛