◆大和薬

20世紀に入るまで、日本の医薬品は漢方薬や生薬(しょうやく)処方が主でした。この漢方薬、生薬は元々、中国・朝鮮半島から大和地方(現在の奈良県)に伝わってきたということはご存じでしょうか。

古事記、日本書紀によると、5世紀中頃に在位した允恭(いんぎょう)天皇は、新羅(しらぎ)から来た医薬に詳しい者に病気を治してもらったと記されていることから、朝鮮半島から日本に渡来した人々により、薬や医薬法が伝わったと考えられています。

7世紀になると、遣隋使(けんずいし)・遣唐使(けんとうし)によって中国からも最新の医薬が伝わるようになり、日本書紀には、推古天皇が中国の習慣を取り入れて611年5月5日に、菟田野(うたの)(現在の宇陀市菟田野区)で、翌年には羽田(はた)(現在の高取町羽内(ほうち))で薬狩り(薬の原料となる野草などを集めること)を行ったと記されています。これが「5月5日 くすりの日(全国医薬品小売商業組合連合会が昭和62年に記念日登録)」の由来となっています。

また、中国から海を渡り、唐招提寺(とうしょうだいじ)を建立した鑑真和上(がんじんわじょう)も、医薬についての詳しい知識をもっており、唐招提寺において病人に薬を調合して与えたとされています。他の寺院でもそれぞれ秘伝の処方による薬が作られ、中国から伝わった医薬の技術は寺院によって発展を遂げていきます。

その技術はやがて民間にも広がっていき、現在でも「大和の置き薬」として親しまれています。

私たちにとって身近な薬や漢方には、日本、中国、朝鮮半島のたくさんの歴史が詰まっているのですね。

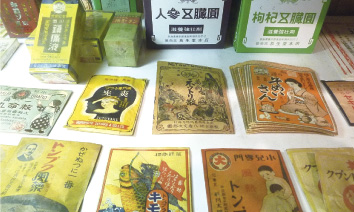

(資料・写真提供:高取町くすり資料館)

配置薬の小袋

分包用の器具(さじ・量り)

|

問 県観光プロモーション課

TEL 0742-27-8553 FAX 0742-27-3510 |

< 前回(2014.4月号 vol.12)へ 次回(2014.7月号vol.14)へ >