12月

◆「奈良県スマホ学生フォーラム2017」を開催しました。◆

日時:平成29年12月17日(日曜日)

13時30分~16時00分

場所:奈良県社会福祉総合センター 大ホール

概要: 開会行事

・青少年を有害環境から守る奈良コンソーシアム会長 挨拶

・Challenge!スマ

ホリデー~スマホの休日~普及活動ポスター表彰式

取組発表

・奈良県立奈良朱雀高等学校

・奈良県立橿原高等学校

・奈良県高等学校生徒会連絡会

・大学生ボランティア指導員

・帝塚山大学 経営学部 教授 日置 慎治 氏による講評

トークセッション

「学生が考えるインターネットの危険性と安全な利用の仕方」

◇Challenge!スマホリデー~スマホの休日~普及活動ポスター表彰式◇

Challenge!スマホリデー~スマホの休日~普及活動の一環として、県内の高校生を対象にポスターの原画を募集

したところ、数多くのご応募がありました。

審査の結果、最優秀作品1点、優秀作品4点を入賞作品とし、最優秀作品はポスターとなって県内全ての高等学校

に掲示されています。

フォーラム当日、受賞者の皆さんの表彰式を行いました。

【受賞者】

最優秀 奈良県立 高田高等学校 2年 浜田 侑芽 さん

優 秀 奈良県立 高田高等学校 3年 菅谷 珠暉 さん

優 秀 奈良県立 高田高等学校 3年 垣内 智沙 さん

優 秀 奈良県立 高田高等学校 2年 森川 朋美 さん

優 秀 奈良県立 高田高等学校 2年 谷井 楓 さん

【最優秀 浜田 侑芽 さん】 【表彰式に参加された受賞者の皆さん】

※右の写真左から順に、

コンソーシアム平田会長、浜田 侑芽さん、菅谷 珠暉さん、森川 朋美さん、谷井 楓さん です。

垣内 智沙 さんは欠席されました。

◇取組発表◇

《奈良県立奈良朱雀高等学校による取組発表》

・高校生ICTカンファレンスへの参加

・動画フェスタへの応募

・動画フェスタで入賞した動画の発表

など、情報研究部としての活動を発表しました。

《奈良県立橿原高等学校による取組発表》

・SNSでの出会いについて

・誹謗中傷の書込みについて

・写真の投稿について

など、橿原高校全生徒を対象としたアンケート調査の結果について発表しました。

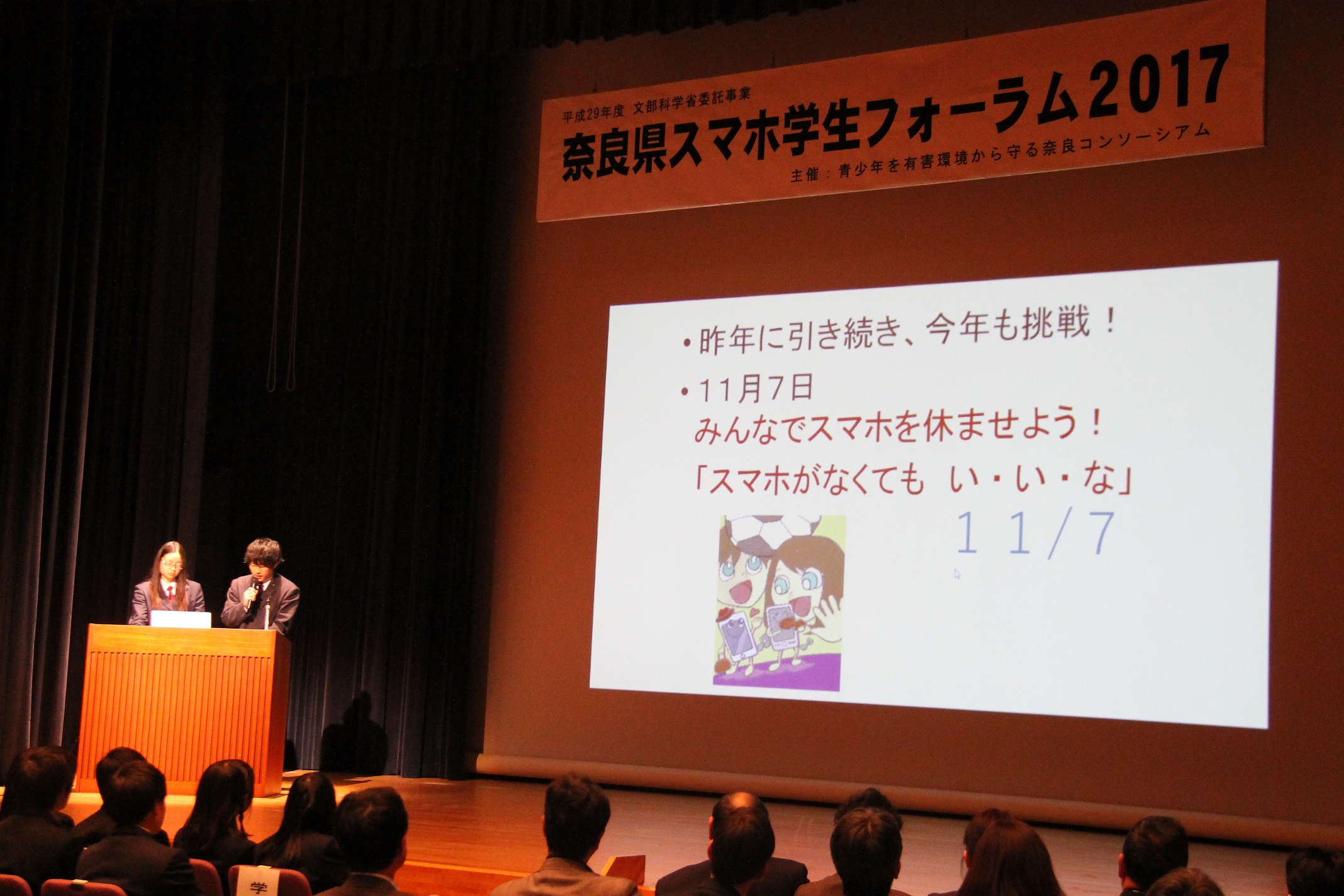

《奈良県生徒会連絡会による取組発表》

・Challenge!スマホリデー~スマホの休日~普及活動の一環としてポスター原画の募集、新聞による周知活動

・Challenge!スマホリデー~スマホの休日~に関するアンケート調査の結果

・小学生を対象としたスマホ安全教室の出前講習会の実施

など、生徒会連絡会の取組について発表しました。

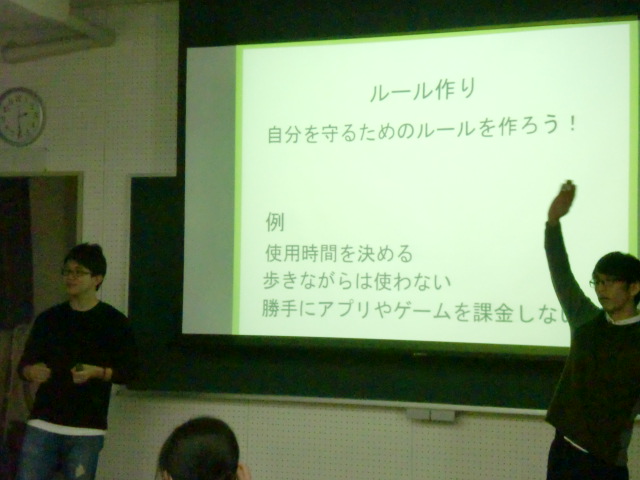

《大学生ボランティア指導員による取組発表》

・大学生ボランティア指導員養成事業に参加した動機

・小・中学生を対象とした講習会の実施に至るまでの活動内容

・講習会を通して実感したこと、今後の実施する講習会

など、大学生ボランティア指導員の取組について発表しました。

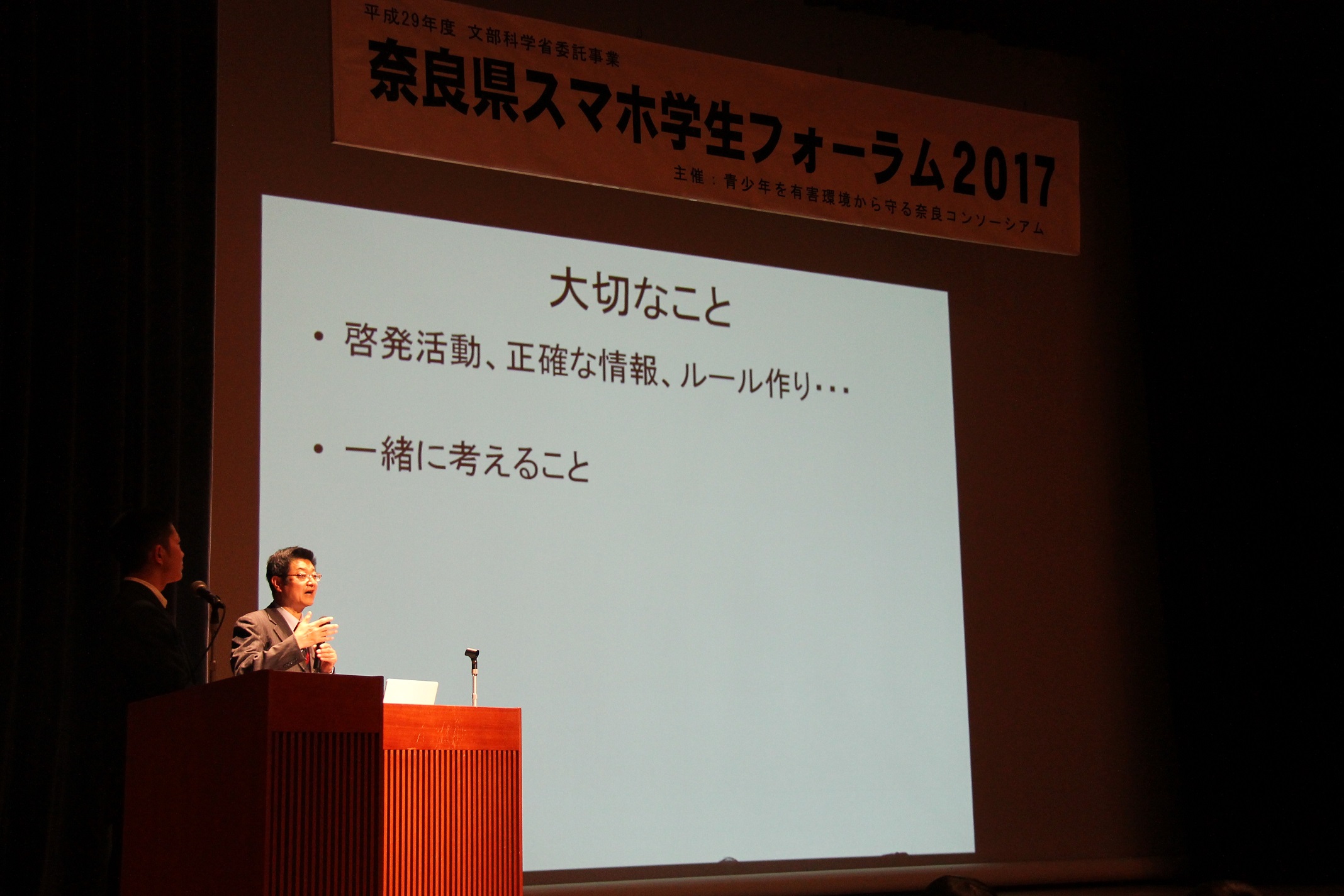

《帝塚山大学 経営学部 教授 日置 慎治 氏による講評》

・奈良県は全国でトップクラスの取組を実施している。

・フィルタリング、ルールづくり、正確な情報の取捨選択などを啓発する活動は大切。

・中でも一番大切なのは、ネット利用に関して大人、子ども関係なく一緒になって取り組んで行くことである。

と講評いただきました。

日置教授は「奈良県はみんなでスマホに向き合おう」と来場された皆さんに訴えかけました。

◇トークセッション◇

【コーディネーター】

○帝塚山大学 経営学部 教授 日置 慎治 氏

【パネリスト】

○奈良県立奈良朱雀高等学校 奥田 裕策 さん 鈴木 美瑠 さん

○奈良県立橿原高等学校 前川 和輝 さん 南 太賀 さん

○奈良県立榛生昇陽高等学校 山下 純也 さん

○奈良大学附属高等学校 上田 咲帆 さん

○帝塚山大学 中田 竣也 さん 山内 春奈 さん

《質問内容》

【スマホ・インターネットの安全利用(フィルタリング・ルールづくり等)について】

・保護者が常に管理できるわけではないのでフィルタリングは必要なツールである。

・フィルタリングをしているから安全というわけでもない。ネットの知識がなければ意味がないので知識を身に

付ける必要がある。

・ルールづくりで使用時間を決めることをよく聞くが、使用時間ではなく、使用する時間帯を決めるべき。

・ながらスマホは自分だけでなく、他の人をも不幸にすることがある。

・多くの大人がフィルタリングを理解していない。

【スマホリデーについて】

・ゲームのログインボーナスが貰えなかったり、友人とゲームの話しをしたかったので実行できなかった。

・生徒会連絡会役員として取り組んでいた。スマホ使用の代替手段を考えたりしていた。

ゲームのログインボーナスも保護者にして貰ったらよいのではないか。

⇒親に見られたくないゲームもある。

親子の絆を深める絶好のチャンスと捉えるべき。

⇒絶交されてしまうリスクもある。

・メッセージがよく入ってきて、読むと既読がつくので返事をしなくてはいけない。うんざりしていた。

スマホリデーを理由に1日中スマホを放置しておくことができてすっきりした。

【大人のネットモラルについて】

・ネットモラルに関しては大人、子ども関係ない。ある人はあるが、ない人はない。

・大人は、「ネット=悪」みたいに否定的に言っているが、ネットをきっかけに新しいことを学んだり、移住す

る人もいる。ネットは使い方一つである。もっとネットに触れてもらいたい。

・ネットで被害に遭う子どもがいるのは、悪意ある大人が存在するから。子どものネットモラルは確かに必要だ

が、悪意ある大人がいなくなれば、もっと安全にネットを利用できる。

・私たちの世代は、生まれたときからネットが普及していて、学校でモラルなどを学ぶ機会がある。しかし大人

はそういった機会がなかったと思う。大人が受けられる講習会を増やして欲しい。

・車を運転しながらスマホを触っている大人が多すぎる。モラル以前の問題で、ただの法律違反。

《参加者からの質問》

【連絡用にスマホを持っているが、皆さんはそれに対してどう思いますか。】

・持ち始めは連絡手段としてだったと思うが、今は娯楽用になっている感が強い。使い方をしっかり理解し、

自分で管理できれば、連絡手段だけの使用でなくてもいい。

・スマホは高機能で使い道は色々ある。人それぞれ使い方が違うが、連絡用だけではもったいない。

など積極的な意見をパネリストの皆さんや来場者の方からいただきました。

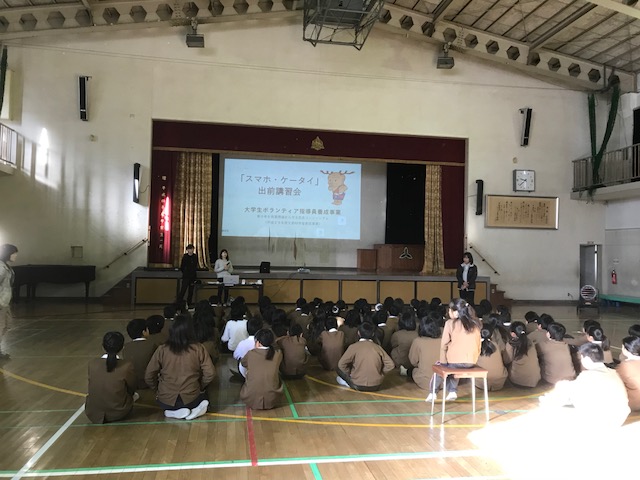

◆大学生ボランティア指導員 1班、2班、3班による講習会を実施しました。(11月~12月)

大学生ボランティア指導員は、無料通話アプリによるトラブルやSNSの危険性について事例をあげて小学生、中学生にわかりやすく伝えました。

また、フィルタリングサービスを利用すること、家庭で利用ルールをつくり守ることで安全に安心してスマートフォン等を使用できることを説明しました。

12月

1班

日時:平成29年12月6日(水曜日)

場所:河合町立河合第一中学校

対象:中学校1年生(43名)

日時:平成29年12月8日(金曜日)

場所:桜井市立安倍小学校

対象:小学校5年生(67名) 小学校6年生(55名)

【1班 河合第一中学校での講習会の様子】

【1班 安倍小学校での講習会の様子】

2班

日時:平成29年12月4日(月曜日)

場所:奈良市立佐保川小学校

対象:小学校5年生(56名)

【2班 佐保川小学校での講習会の様子】

3班

日時:平成29年12月15日(金曜日)

場所:大和高田市立高田小学校

対象:小学校5年生(81名)

【2班 高田小学校での講習会の様子】

11月

2班

日時:平成29年11月17日(金曜日)

場所:田原本町立南小学校

対象:小学校6年生(64名)

【2班 南小学校での講習会の様子】

3班

日時:平成29年11月22日(水曜日)

場所:下市町立下市中学校

対象:中学校1年生(26名)

日時:平成29年11月29日(水曜日)

場所:奈良市立辰市小学校

対象:小学校5年生(41名)

【3班 下市中学校での講習会の様子】

【3班 辰市小学校での講習会の様子】

10月

◆大学生ボランティア指導員 啓発資料事前発表会を実施しました。

小・中学校への出前講習会の実施校が決定し、本番を控えた大学生ボランティア指導員は、講習会に向けて3班合同で事前プレゼンテーションを実施しました。

日時:平成29年10月21日 土曜日 15時00分から18時30分

場所:県庁5階 第一会議室(西・小)

参加者:大学生ボランティア指導員7名

講師:帝塚山大学 経営学部 教授 日置 慎治 氏

奈良県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課 金谷 和雄 氏

内容:大学生ボランティア指導員による講習会を想定した啓発資料事前発表会

(各班40分程度の発表と班別講評、意見交換)

日置氏による全体講評

啓発資料事前発表会の様子

大学生ボランティア指導員は、自分たちで作成した講習会資料を用いて発表を行いました。

日置氏と金谷氏からの講評では、

・危険性を身近に感じることができるのでトラブル事例を多く取り入れてあげるとよい。

・小学生に中学生のトラブル事例を紹介するのは良いが、中学生に小学生のトラブル事例を紹介しても効果は薄

い。

・青少年がインターネットを介して被害に遭っているという現状を統計データで示すことで、子ども達を納得さ

せることができる。積極的に活用してもらいたい。

・最後の「まとめ」資料は必ず作成すること。話しに集中してもらうために作成していないのはわかるが、聞く

だけでなく見てもらうことで印象に残る。

など、資料作成についてアドバイスをいただきました。

今後、大学生ボランティア指導員は11月中旬から2月上旬まで、県内の公立小学校・中学校へ11校、計12回の出前講習会を実施します。

9月

◆大学生ボランティア指導員養成事業 第3回内容検討会を実施しました。◆

日時:平成29年9月10日 日曜日 13時30分から15時30分

場所:商工会議所 E会議室

参加者:大学生ボランティア指導員6名

内容:講習会用パワーポイント資料の作成など

大学生ボランティア指導員は、スマートフォンやインターネットを利用するうえでの問題点やフィルタリングサービスとルールづくりについて班員で話し合いました。

また、自画撮り被害(だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられたうえ、メール等で送らされる被害のこと)といった子どもの性被害を防ぐためには、どのような内容で伝えるべきか意見交換を行い、今後、小・中学校で実施する講習会の資料の作成をしました。

8月

「親子で学び考えよう!親子ネットセミナー」を開催しました。

日時:平成29年8月29日 火曜日 13時30分から16時15分

場所:奈良県立教育研究所 大講座室

講師:e-ネットキャラバン専任講師、青少年の安心・安全なインターネット利用に関するタスクフォース構成員

一般社団法人 マルチメディア振興センター 宇津木 麻也子 氏

内容:第一部 講演

「親子で話そう!ネットの正しい使い方チェック」

休憩 ブース展示

株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社

第二部 講演

「親子で確認!設定とルール」

講演 「親子で話そう!ネットの正しい使い方チェック」 「親子で確認!設定とルール」

|

|

宇津木氏は、ネット利用で楽しいこと、怖いこと、嫌な気持ちになること、知っておくべきことなどを表情豊かに説明され、大人にも子どもにも大変分かりやすい講座となりました。

また、親子で決めておくべきルールについてミッションシートを活用し、講座の合間に親子でルールづくりについて話し合うこともできました。

最後に、情報通信の安心安全な利用のための標語から「子を守る フィルタリングは 親の愛」を紹介して締めくくられました。

講演の内容

・ネット依存の予防

依存は心と体の病気で薬では治らない。ネット依存にならないよう訓練が必要。時間と場所をしっかり決めて使う事が大切であり、充電器を保護者が管理するのも、良い方法である。

・課金のしくみと予防

スマ-トフォンなどのゲームはお金を支払っている感覚が無く、金銭感覚が麻痺してしまう。しっかり保護者の方が管理する必要がある。

・有害サイトが心身に与える影響

発達段階の青少年がアダルト、自殺、薬物といった有害サイトにアクセスすることで、心に傷を負ってしまう。心の傷は目に見えないので周囲の人(保護者等)は気付きにくい。保護者の方は、あらかじめしっかりと有害サイトを見れないようフィルタリングの設定や機能制限を利用する。また、児童の皆さんは見ないように自分自身をセーブする強い力を持つことが大切。

・ネットいじめが始まるきっかけ

無料通話アプリなどでの文字のすれ違いといった小さな小さなタネからいじめが始まることが多々ある。人によって言葉の受け取り方が違うので、相手の嫌がる言葉を使わずに優しい言葉を使うよう心がける。また保護者の方は、子どもが誰とやりとりをしているのか知っておくこと。

・チャットなどによる誘い出し

長い期間チャットやゲームのミニメール機能でやりとりをしていると、知らない人を知ったつもりになって友達と勘違いしてしまう。会ったことがない人は知らない人。ネットだけの知り合いには会いに行くことはやめる。悪意ある大人はどこにでもいる。

・個人情報や写真の投稿

SNS(ソーシャルネットワークサービス)とは、わかりやすく言うと、知らない人(S)と仲良くできる(N)サービス(S)。すなわち、全然知らない人と繋がってしまうので、名前・住所・性別などの個人情報を載せてしまうと、知らない人が自宅まで来てしまうことも考えられる。また、小さな情報でも個人の特定に繋がることもある。

インターネットに載せた情報は消すことができない。しっかりと考えて載せる必要性がある。(公開する相手についてもしっかり設定しよう。)

・フィルタリングと機能制限について

フィルタリングを利用すると有害サイトへのアクセスを制限することができる。スマートフォンの設定方法は三大キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)とMVNO(いわゆる格安スマホ)では異なる。Wi-Fiに対応したフィルタリングやiOSの機能制限も必要である。

パソコン、タブレット、ゲーム機も同じでフィルタリング・ペアレンタルコントロールを利用して安全に使用する。

設定内容は年齢応じて見直し、「まず、設定」・「ルールをつくる」・「定期的に話し合う」ことが大切。

|

ブース展示の様子

|

|

.jpg) |

| コンソーシアム構成団体である、株式会社ドコモCS関西奈良支店・KDDI株式会社関西総支社・ソフトバンク株式会社CSR統括部CSR事業開発室が、フィルタリングサービスの設定方法や機能制限の方法について質問を受けるブースを設けました。保護者の皆さんは各キャリアから説明資料を受け取り、熱心に説明を聞いておられました。 |

7月

◆大学生ボランティア指導員養成事業 第2回内容検討会を実施しました。◆

日時:平成29年7月30日(日曜日)13時30分から15時30分

場所:奈良文化会館 第1会議室

講師:一般社団法人 モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

審査・運用監視室主任兼事務局長 藤川 由彦 氏

参加者:大学生ボランティア指導員 8名

内容:講義

第1部 講義

テーマ:「実例を含めたインターネットリスクについて」

藤川氏より、

携帯電話の主流がフィーチャーフォンからスマートフ

ォンになってきている中、青少年保護の考え方について

も「安全なサービスを利用(安全なサービス以外は制限

)」から「安全にサービスを利用(制限をするのではな

く、利活用を前提)」にシフトしてきている。保護者や

青少年は今まで以上にネット上のリスクについて理解す

る必要がある。

と安全にインターネットを利用するための課題を伝えました。

安易な投稿が引き起こしたトラブル(ネット炎上)や自画撮り被害などのインターネット特有のリスクについて実例を挙げて講義いただきました。 |

|

第2部 講義

テーマ:「成長に合わせたネット環境づくり」

藤川氏より、

違法、有害情報を閲覧してしまう「コンテンツリス

ク」、児童誘引や誹謗・中傷等の書き込みが発生する

「コンタクトリスク」を防ぐ為には、フィルタリング、

啓発・教育、サービス提供者の取組などの多面的なフォ

ローが必要である。フィルタリングと啓発・教育は相互

関係にあり、情報モラルの習得と年齢に応じたフィルタ

リングが大切である。

と講義いただきました。

また、大学生ボランティア指導員が資料を作成する際の注意点として、著作権・肖像権についてアドバイスをいただきました。

|

|

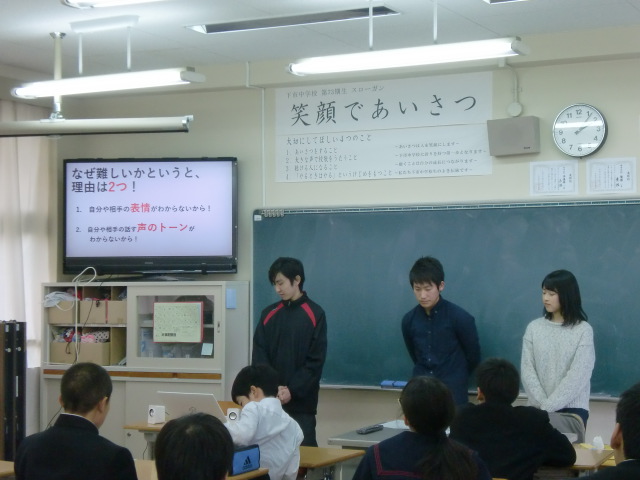

◆大学生ボランティア指導員養成事業 出前啓発講習見学会を実施しました。◆

時期:平成29年6月~7月中

見学場所:県内小学校

参加者:大学生ボランティア指導員

講師:電子自治体アドバイザークラブ、奈良地域の学び推進機構

大学生ボランティア指導員は、各小学校で開催された「スマホ・ケータイ出前啓発講習会」に随行し、講習会の雰囲気を体験するとともに、児童の心を捉える講演の仕方、資料の構成と内容、話し方などについて学びました。

大学生ボランティア指導員は講演終了後に講演のためのアドバイスをいただくため、積極的に講師の方に質問していました。

6月

◆大学生ボランティア指導員養成事業 第1回内容検討会を実施しました。◆

日時:平成29年6月3日(日)13:30~16:30

場所:奈良県庁6階 第61会議室

講師:帝塚山大学 経営学部 教授 日置慎治 氏

奈良県消費生活センター 神澤佳子 氏

参加者:大学生ボランティア指導員 6名

内容:講演・ワークショップ

第1部 講演

1 講師:帝塚山大学 経営学部 日置慎治 氏

テーマ:「青少年のスマホ・ケータイ利用の現状」

日置教授から、

「デジタルタトゥーと言われる消えないネット上への書込み、些細な情報から個人が特定されてしまう情報発信の怖さ、止めることができずに長々と続く無料通話アプリでのトークなどの事例を挙げ、自分の将来や健康のためにはどのようにインターネットを利用すべきか」との問題提起がありました。

技術の発展で「できること」は増えたが、「やっていいこと」は昔から変わらないという大切なことを小・中学生に伝えていかなければならないと講義いただきました。 |

|

2 講師:奈良県消費生活センター 神澤佳子 氏

「インターネットの消費トラブルについて」

神澤氏から、

小・中学生に多いインターネットに関する消費トラブルの現状として、有害サイトの利用によるワンクリック詐欺やゲームの課金による多額請求が多いことを説明いただきました。

こういったトラブルが発生した時は、消費生活センターに相談することで解決に至ることもあるなど、対応策についても講義いただきました。 |

|

第2部 ワークショップ

「大学生が考えるスマホ・ケータイ利用の危険性と問題点」

「ネット利用のトラブルを防ぐため、小・中学生に伝えるべきこと」

大学生ボランティア指導員が2班に分かれ、

「大学生が考えるスマホ・ケータイ利用の危険性と問題点」

「ネット利用のトラブルを防ぐため、小・中学生に伝えるべきこと」

について考えました。

・フィルタリングや無料通話アプリの使い方といった知識を伝える

・SNSの危険性など、インターネットの怖さを体験できるよう工夫して伝える

・ルールの必要性と具体的な例を伝える

・実際にトラブルに遭った時のための解決策についても伝える

などの意見を発表し、ボランティア指導員で意識の共有をしました。