|

|

|

|

|

|

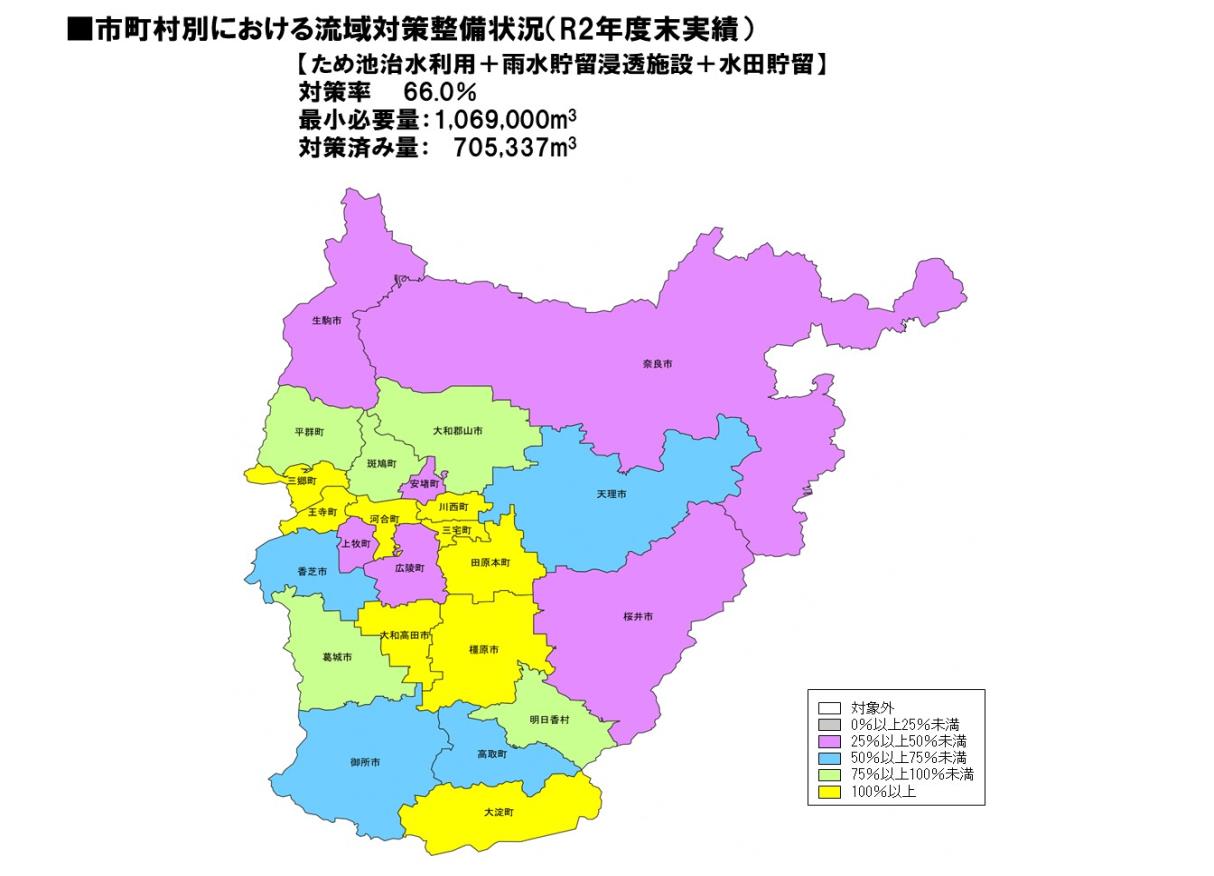

(1)市町村別整備状況

【ため池治水利用施設について】

県計画対策量700,000m3に対して、約896,000m3の整備が済んでいます。

一方、市町村計画対策量1,000,000m3に対しては、約548,000m3の整備

に止まっています。

【雨水貯留浸透施設について】

県計画対策量50,000m3に対して、約52,000m3の整備が済んでいます。

また、市町村計画対策量69,000m3に対して、約111,500m3の整備が済ん

でいます。

※下記をクリックするとPDFファイルが開きます。

流域対策整備状況一覧表(令和2年度末) 流域対策整備状況一覧表(令和2年度末)

進捗状況の経年変化(ため池+雨水貯留+水田貯留)(令和2年度末) 進捗状況の経年変化(ため池+雨水貯留+水田貯留)(令和2年度末)

市町村別整備率(ため池+雨水貯留+水田貯留)(令和2年度末) 市町村別整備率(ため池+雨水貯留+水田貯留)(令和2年度末)

(2)事業推進における課題と取り組み

浸水被害の軽減には、流域の保水機能を保全することが不可欠です。大和川流域では、ため池が数多く存在しており、治水目的に活用することは流域の治水安全度向上に有効と考えられます。

しかし、ため池治水利用施設の整備は市町村によって取り組み状況にバラツキがあります。

また、流域が複数の市町村にまたがる場合、下流市町村の浸水被害を軽減するためには上流市町村の協力が不可欠となります。

そのため、県では、浸水常襲地域をモデル流域として、浸水被害を軽減するため、県・市町村が連携したより多面的な流域対策について検討しています。

浸水常襲地域における減災対策の取組についてはこちら

|

|

(3)基本方針の見直し

流域対策をより一層推進していくため、大和川流域総合対策協議会において、

大和川流域総合治水対策の基本方針を見直し、「今後はより貯めること」を

目標とすることで合意しました。

基本方針の見直しについて、詳しくはこちらをご覧下さい |

|

|