「E-夢 はっしん!」

■このメールマガジンを保存いただく方法は、

こちらをご覧ください。

■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、

こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局企画管理室

子どもたちの未来を創る地域の力

奈良県教育委員会 保健体育課長 沼田 守弘

先日、紀伊半島大水害で被災した十津川村に出向いた。十津川村へは昨年、高校生ボランティアの道普請に同行して以来の訪問である。村の復興に向けた工事は現在も懸命に続けられているが、崩れた山肌や流された橋脚は今もそのままで自然の脅威、被害の大きさを物語っていた。

4つの中学校が統合され、昨年度新たに生まれた十津川中学校、工芸コースを今年度から新設した十津川高校を訪問し、生徒たちの活動やそれを支える先生方の取組などを見学させていただいた。殊に印象に残ったのは、両校いずれも「村の方々と共に歩む学校」であることだ。村は、学校を大切に考え学校教育の様々なことに協力や支援を行い、学校は村のために何が出来るかを考え、地元の行事やボランティア等へ積極的に参加している。例えば、生徒75名、教員13名で運営され一人が二役、三役受け持ってもなお人手不足が生じる十津川中学校の体育大会は、PTA役員や保護者、村の方々の力添えを得て盛り上がりを見せる。校歌に謳われる「ぬくもりの里」での「助け合う仲間たちと千年の未来を創る」営みに他ならない。

奈良県の教育課題に、児童生徒の規範意識や体力の低さがあるが、これまでの取組によって一定の成果が見え始めている。健全な児童生徒の育成のため今後、「地域と共にある学校づくり」が一層重要となる。そこで必要な仕組みが「学校コミュニティ」である。 私たちが幼い頃にあった地域の温もりや共に生きる知恵が、千年の歴史を紡ぐ十津川村には今も生き誇っていた。彼の地に、これからの奈良県教育の充実のための示唆を得た気がする。

【1】“教育セミナー2013”を開催しました!

教育研究所

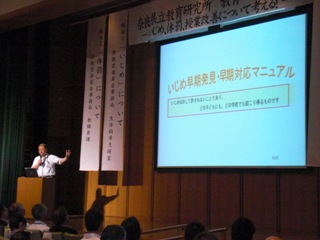

平成25年6月3日(月)に、教育研究所において、「いじめ、体罰、授業改善について考える!~子どもを守り、育てる学校教育の創造~」をテーマに、“教育セミナー2013”を開催しました。当日は、幼稚園、小学校、中学校、県立学校の教職員を中心に、400名を超える方々の参加を得て、本県の教育について共に考えました。

平成25年6月3日(月)に、教育研究所において、「いじめ、体罰、授業改善について考える!~子どもを守り、育てる学校教育の創造~」をテーマに、“教育セミナー2013”を開催しました。当日は、幼稚園、小学校、中学校、県立学校の教職員を中心に、400名を超える方々の参加を得て、本県の教育について共に考えました。

全体会では、奈良県教育委員会事務局生徒指導支援室及び教職員課から、いじめや体罰についての奈良県の現状や取組等について報告がありました。

研究発表では、25の部会を開きました。プロジェクト研究の発表では、「規範意識を高める道徳教育の展開」「学校教育相談コーディネーターが要となる教育相談の進め方」「高等学校の特別支援教育における校内体制の在り方」についての研究成果が報告されました。

研究発表では、25の部会を開きました。プロジェクト研究の発表では、「規範意識を高める道徳教育の展開」「学校教育相談コーディネーターが要となる教育相談の進め方」「高等学校の特別支援教育における校内体制の在り方」についての研究成果が報告されました。

この他にも、「生徒の学ぶ意欲を高める実験の工夫」や「体力向上を目指した体育授業の在り方」など、本県の教育課題の解決を目指して取り組んだ研究成果の発表が行われました。

また、ロビーや廊下には、参加された皆様に指導のヒントとしていただけるよう、教育研究所や教育委員会各課室の取組や研究成果をまとめたパネルを展示するとともに、教材教具等の展示・体験コーナーも設けました。

また、ロビーや廊下には、参加された皆様に指導のヒントとしていただけるよう、教育研究所や教育委員会各課室の取組や研究成果をまとめたパネルを展示するとともに、教材教具等の展示・体験コーナーも設けました。

参加された方の感想として「タイムリーな話題であり、改めて考える機会となった。」「自分の学校でもできることからなるべく早く導入したいと思える内容だった。」などがありました。明日からの実践につながる、新しい視点との出会いの場を提供するというセミナーの趣旨が果たせたのではないかと考えています。

たくさんの皆様方のご参加、ありがとうございました。

詳しくは、教育研究所のWebページを御覧ください。

※ お問い合わせ先

教育研究所

TEL 0744-33-8903 FAX 0744-33-8909

【2】第2回 キラリと輝く!特別支援学校アート展

学校教育課

昨年度に引き続き、奈良県立美術館1階で、8月5日(月)から14日(水)まで、県立特別支援学校から推薦された作品(絵・書・オブジェ等)を展示します。また、特別支援学校全員集合「1534」の巨大共同作品も出展します。

開催期間中には、ワークショップ~ペーパークラフト(紙工作)~を開催します。講師には、室生ふるさと元気村 クラフト工房の汾(かわ)陽(みなみ)次夫氏を迎えます。

このアート展を通して特別支援学校の児童生徒等(卒業生を含む)のもてる力「芸術力」を県民の皆様へ広く発信し、共感と感動を分かち合い、同時に、子どもたちが「自信」と「誇り」を獲得することを願っています。

皆さん、是非お越しください。

アート展チラシ

※ お問い合わせ先

学校教育課 特別支援教育係

TEL 0742-27-9856 FAX 0742-23-4312

【3】今年も「おはよう・おやすみ・おてつだい」約束運動を実施します。

積極的に、楽しく取り組めるよう、「おはよう」「お手伝い頑張ってる?」「ありがとう」などの言葉がけをして子どもたちを応援してください。

人権・地域教育課

「おはよう・おやすみ・おてつだい」約束運動は、子どもたちが、おうちの方と一緒に楽しみながら、あいさつやお手伝いをする習慣を身に付け、約束を守ることの大切さを学ぶために実施しています。また、幼児期における子どもの基本的生活習慣の向上や規範意識の育成、社会性の芽生えを目指しているものです。

夏には、7月1日から8月31日までの62日間、県内の幼稚園・保育所(園)に通う3歳から5歳までの子どもたちが「こども3つのやくそくカレンダー」に取り組みます。親子で「おはようを言いましょう」「おやすみを言いましょう」「お手伝いをしましょう」という3つの約束をし、約束が守れたら、カレンダーにシールを貼ったり、色を塗ったりして成果を確認し合います。また、今年度からは新たに、「ありがとう!」の言葉を言ったり、言ってもらったりしたら「ありがとうのき」に花のシールを貼っていく「ありがとう!」のページを新たに設けました。「ありがとう」という言葉は、子どもたちが言われてうれしい言葉で、周囲に自然と笑顔が生まれ、子どもたちにも頑張ろうとする気持ちがわいてきます。そして、素直な心、感謝の心の芽生えにつながります。

なお、今年も昨年と同様、県立高校の生徒が学校の最寄り駅での街頭啓発活動や、地域の幼稚園・保育所(園)を直接訪問し、子どもたちに約束運動への参加を呼びかける活動を行います。

この約束運動に子どもたちが楽しく取り組めるよう、子どもたちを応援してあげてください。そして、この機会に親子の関わり方や地域とのつながりを見直し、地域の最小単位である「家庭」の教育力向上に向けての支援をお願いします。

なお、この運動には、株式会社南都銀行様、奈良県農業協同組合様、ひかりのくに株式会社様、奈良交通株式会社様、近畿労働金庫様、一般財団法人奈良県教職員互助組合様、他1団体様のご協賛をいただいています。

※ お問い合わせ先

人権・地域教育課家庭教育係

TEL 0742-27-8565 FAX 0742-23-8609

自然との共生を目指して

ニッポンバラタナゴ里親プロジェクトに参加して

奈良市立柳生中学校 校長 生駒 好明

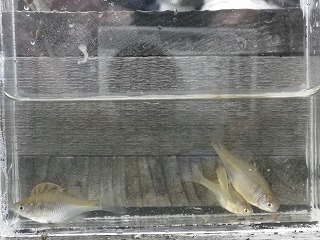

本校周辺は自然に恵まれていますが、生徒の自然離れは著しく昆虫や小動物を忌避する生徒も多くいました。生徒が自然に親しむだけでなく、観察や手入れ等を通じて、自然環境や生物のつながり・いのちを考える機会と考え、近畿大学農学部環境管理学科水圏生態学研究室(北川忠生准教授)の進めている「ニッポンバラタナゴの里親プロジェクト」に、平成23年3月より参加することを決めました。

県内では既に絶滅したと考えられていたニッポンバラタナゴが、平成17年に世界遺産である奈良公園の中の1つの池で生息していることが確認されました。現在、奈良県自然環境課、奈良市教育委員会と近畿大学が協力して、ニッポンバラタナゴを守り育てる里親プロジェクトを展開しています。

本校では平成22年に休耕田を整備してビオトープ(山水を引き込んだ池)を作り「柳生中生態園」と名付けました。このビオトープにニッポンバラタナゴの稚魚を放流し、より自然に近い環境で育てています。平成23年には20匹を放流しましたが2,3匹まで減少しました。池の環境条件(水温や水質、池の状態等)を変え生物の種類を増やすなど、平成24年度には、10匹を放流し100匹以上まで繁殖させることができました。 平成24年度の1年間の主な取組として、4月25日(打滝川河川調査・稚魚放流10匹)、6月20日(講義・繁殖観察会)、8月22日(稚魚観察会)、11月21日(池干し・個体数調査)、2月22日(講義・繁殖観察会)を実施しました。 2年目でニッポンバラタナゴを繁殖させることはできましたが、池の環境条件などまだまだ課題があります。こうした環境条件の継続調査や環境整備を通して自然環境の保全について考えるとともに、地域を誇り愛する子どもたちを育成していきたいと考えています。

平成26年度公立高校入学者選抜について

(特色選抜実施校決まる)

学校教育課

今号から【高校入試インフォメーション】をスタートし、中学生の皆さんや保護者の方々に、平成26年度入試についての情報を紹介していきます。

今回は、新しい制度となって3年目を迎える平成26年度入試の概要をお知らせします。

1 入学者選抜の種類と日程

主な選抜の実施日程は次のとおりです。

○ 特色選抜、大和中央高校定時制課程A選抜

願書受付:平成

26年2月

13日・

14日

検 査:平成

26年2月

20日・

21日(学科・コースによって2日間実施します。)

合格発表:平成

26年2月

26日

○ 一般選抜、大和中央高校通信制課程選抜

願書受付:平成26年3月5日・7日

検 査:平成26年3月13日

合格発表:平成26年3月18日

○ 二次募集、大和中央高校定時制課程B選抜

願書受付:平成26年3月20日

検 査:平成26年3月25日

合格発表:平成26年3月26日

○ 大和中央高校通信制課程二次募集

願書受付:平成26年3月20日、27日

検 査:平成26年3月28日

合格発表:平成26年3月31日

2 検査等

<特色選抜>

各実施校は、3教科の学力検査(高円高校及び添上高校においては2教科の学力検査)を実施するとともに、学校独自検査、面接、実技検査の中から1種類以上の検査を実施します。学力検査は、県教育委員会が作成する国語、社会、数学、理科、英語の学力検査問題から各実施校が選択します。検査時間は各教科30分、配点は各教科40点満点です。高校によっては、学力検査の合計点に加重配点する場合があります。

<一般選抜>

5教科の学力検査を実施します。検査時間は各教科40分、配点は各教科50点満点です。一般選抜においても、高校によっては、学力検査の合計点に加重配点する場合があります。また、面接を実施する高校もあります。

※ 各高校の検査の種類及び配点については、「平成26年度奈良県立高等学校入学者選抜概要」として、学校教育課のWebページに近日中に掲載しますので確認してください。

3 募集人員

各県立高校の募集人員については平成25年10月頃に決定します。

4 特色選抜実施校

平成26年度入試において、県立高校で特色選抜を実施する専門学科は16校、普通科は11校です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 高校入試に関する様々な情報は、次のWebページからご覧いただけます。

※ お問い合わせ先

学校教育課 学事係

TEL 0742-27-9851 FAX 0742-23-4312

![]() 奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第9回ワークショップ

奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第9回ワークショップ

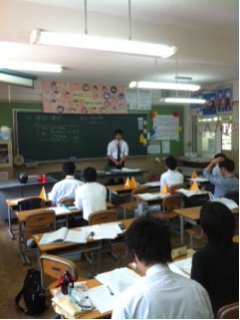

平成25年6月8日(土)に、田原本町立田原本小学校をお借りして、奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第9回ワークショップを実施しました。リクルーターの池見繁先生と松井勇大先生が報告します。

リクルーター 奈良市立都跡小学校 池見 繁

6月8日土曜日、第9回のワークショップが田原本小学校で行われました。今回は「模擬授業」と「保護者との関係づくり」がテーマでした。

私が担当している12班では、4年生の社会科、5年生の国語、6年生の理科の模擬授業が行われました。4年生の社会科では「県内の特色ある地域として文化財が多く残る奈良市」を、5年生の国語では「同音異義語・同訓異義語」を、6年生の理科では「ヒトや動物の体の働き」を、教材として取り上げ、受講生が授業しました。

どの授業も、「子どもたちの興味・関心を高めたい。」、「子どもたちにとって容易に理解できるように伝えたい。」といった授業者の思いが込められたものとなっていました。

私自身、授業においては、何より教師の熱意や、教師自身が面白いと感じたことを子どもたちに伝えることがとても重要だと感じています。受講生の皆さんが、将来学校現場に出ても、そのような意欲をもち続け、授業を通して子どもたちと向き合っていってほしいと感じました。

また、後半

の「保護者との関係づくり」では、様々な場面を想定したロールプレイングを通して、信頼関係を築いていくための保護者対応の仕方を学び合いました。

受講生を見ていると、「保護者の訴えに対して、どのように答えて良いかわからない。」、「自信をもって答えられない。」といった様子が感じられました。その後の振り返りの中で、まずはしっかりと話を受け止めること、そして、保護者と一緒になって子どもたちを見守り、教え、育てていく姿勢を伝えることが重要だと確認し合いました。

子どもたちを預かり育てる教師として、堂々と、愛情をもって子どもたちと向き合うこと、そして、保護者の方とともに、子どもたちをよりよい方向へ導いていくことが大切だと、改めて感じた第9回ワークショップでした。

奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第5期のワークショップも、残りあと1回です。受講生たちには、最後までしっかりと学んでほしいと思っています。

リクルーター 下市町立下市中学校 松井 勇大

今回は、「専門的要素の向上を目指した模擬授業」「保護者との関係づくり」の二つのテーマで、班別ワークショップが行われました。私の所属する16班(中学校班)の様子を中心に報告させていただきます。

まず、班別の朝の会では各受講生が担任役になり、残りの生徒役の受講生に対して「朝の会での生徒へのスピーチ」を実践しました。テーマは当日発表され、「最近のニュースから生徒に伝えたいこと」でした。受講生は緊張しながらも必死で話題を考え、時事問題を踏まえながら話していました。単に話題を伝えるだけではなく、話の中に、生徒がその日一日をどのように過ごしてほしいか等のメッセージが込められているものが多かったことに感心しました。これを機会に日々の生活の中で、"生徒に伝えたい情報"の収集に励んでいってもらいたいと思います。

続いて受講生による模擬授業では、各教科の専門的要素の向上を目指した授業が行われました。自作の教材を使った若さあふれるエネルギッシュな授業に、受講生の意識の高さとこの日に向けた努力の大きさを感じました。今後はさらに学習指導要領を精読し、小学校でどの段階まで学習しているかなど、中学校との指導内容のつながりを意識した授業づくりを目指してほしいと思います。

最後に、「保護者との関係づくり」をテーマに、保護者役と教師役に分かれて保護者対応のロールプレイを行いました。ここでは、社会人としての基本的な応対の仕方を学び合いました。その中で、保護者も教師も根底にある思いは「生徒がより良い環境で、より良い人間として成長してくれること」で同じであるという意識をもつことが大切であることを確認しました。さらに、学校、保護者、地域が共に子どもを育てる「共育」の重要性にも気付くことができました。

ディア・ティーチャー・プログラムも、次回でいよいよ最終回です。リクルーターとして16班の受講生全員と会うのは最後になりますが、次は現場の職員室で同僚として出会えることを願っています。

※ お問い合わせ先

教職員課 人事企画係

TEL 0742-27-9844 FAX 0742-24-7256

子どもたちが郷土を理解し食文化を伝承していくための資料「奈良県の郷土料理集」(県教育委員会作成)の中から、料理レシピをピックアップしてお届けしています。

〔ちょっと一言〕

「大和丸なすと豆腐のチーズ味味噌田楽」について

〔ちょっと一言〕

「大和丸なすと豆腐のチーズ味味噌田楽」について

大和野菜の一つ「大和丸なす」は、肉質のしっかりした「なす」です。少し時間をかけて、じっくり加熱すると、とろりとした「なす」のおいしさが引き立ちます。みそとチーズの相性はよく、まろやかで栄養のバランスも良い一品です。

[1] 平成25年度「教職員のための夏の公開講座」について

県立教育研究所

長期休業期間中等の教職員の自主研修を更に充実させるため、奈良県大学連合や県内短期大学等のご理解とご協力を得て、大学等主催による「教職員のための夏の公開講座」を平成15年度から開催しています。いずれの講座も主として大学・短期大学を会場とし、普段は受講機会を得にくい内容の研修が企画されています。

詳しくは各校(園)へ配布します「平成25年度『教職員のための夏の公開講座』一覧表」又は、教育研究所の Webページをご覧ください。

※ お問い合わせ先

県立教育研究所 教育経営部企画研究係

TEL 0744-33-8902 FAX 0744-33-8909

【2】「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定

県立教育研究所

奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後6時~午後7時)の中で、午後6時45分~50分頃に放送します。

○7月17日(水) 体力向上をめざして

~体力向上推進コーディネーター~

○7月31日(水) 全国高等学校総合体育大会に向けて

高校総体開催準備室

■過去の放送分はこちらの Webページでご覧いただけます。

※ お問い合わせ先

県立教育研究所 教科教育部 調査情報係

TEL 0744-33-8907 FAX 0744-33-8909

- 2013年06月28日教育委員会事務局職員採用選考試験の実施

- 2013年06月28日平成25年度中学校卒業程度認定試験

- 2013年06月27日おはよう・おやすみ・おてつだい約束運動

- 2013年06月21日奈良TIME

- 2013年06月19日青翔中学校入学者選抜実施要項について

- 2013年06月14日平成26年度県立高校入試の日程について

- 2013年06月13日夏休み大和っ子スポーツウィークの開催

- 2013年06月13日第1回 重要文化財 称念寺本堂 保存修理現場見学会

- 2013年06月07日大淀高校「ドクター・ビジットin奈良」開催

- 2013年05月31日愛称が決まりました!!

梅雨とは名ばかりで、晴天の暑い日が続いていましたが、6月の後半は一転して雨や曇りの日が続いています。大雨が降ったり嵐になったりと、荒れることない穏やかな梅雨明けを待ちたいものです。

さて、今月号の「巻頭言」は教育委員会保健体育課、沼田課長の「子どもたちの未来を創る地域の力」です。紀伊半島大水害で被災した地域の復興を祈ると共に、地域の絆を大切にして行きたいものです。

「教育委員会の動き」では、昨年度につづき特別支援学校のアート展を紹介しています。子どもたちの力作をぜひご覧ください。 「今、学校では…」のコーナーでは、奈良市立柳生中学校の「ニッポンバラタナゴ里親プロジェクト」の取組を寄稿いただきました。

さて、来月号より平成25年度から県立学校で始まりました、「奈良TIME」(郷土奈良の伝統、文化等に関する学習)を特集し、各学校の取組を紹介していきます。お楽しみに。また、取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります宛先までご連絡ください。

橿原考古学研究所附属博物館のWebページは、

こちら

「奈良県先生応援サイト」はこちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

http://www.mag2.com/wmag/

◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、 こちらへ。

◎本県の教育に関するご提言、ご意見はこちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎当マガジンの解除は、 こちらへ。

http://www.pref.nara.jp/30523.htm

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表) 内線 5353

0742-27-9830(直通)

mail:kyoikuk@office.pref.nara.lg.jp