「E-夢 はっしん!」

このメールマガジンを保存いただく方法は、 こちらをご覧ください。

このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、 こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

未来を生きる子どもたち

奈良県立教育研究所

副所長 石井 宏典

野村総合研究所とオックスフォード大学のマイケル・オズボーン氏との共同研究の結果では、今後10年から20年後には、我が国の労働人口のおよそ49%が人工知能やロボットによって代替される可能性があると指摘しています。また、ニューヨーク市立大学のキャシー・デビッドソン氏は、2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもの65%が大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろうと指摘しています。これらの予測は、人工知能、ロボット、ビッグデータ、あらゆるモノがインターネットにつながるIoT(Internet of Things)等による急激な技術革新と分野を超えた相互作用によって、「第4次産業革命」とも呼ぶべき産業構造の変化が、現在、着実に進行していることに基づくものです。

このように変化の激しい不確実な時代を、たくましく生き抜くためにどうすれば良いのでしょうか。まずは、予期せぬことや環境の変化を否定的に捉えるのではなく、自らの成長の機会として前向きに捉える「柔軟な姿勢」が求められます。また、そうした状況において、新たなことや困難な課題に対して、失敗を恐れず果敢に「挑戦する姿勢」が必要になります。そして、その挑戦を成功させるために必要な準備や計画を考えるうえで、「学び続ける姿勢」を確立しておかなければなりません。

こうした姿勢を身につけておくことで、今は存在しない新たに誕生する職業への対応にも役立つはずです。可能であれば、自分自身で新たな仕事を生み出すことに挑戦してみる、例えば、社会的課題を解決することを目的とするソーシャルビジネスを立ち上げることも良いかもしれません。どのような時代であっても社会的課題が存在し、その課題を解決することで人々の暮らしを豊かにすることが求められます。そこに新たな仕事の芽があるとすれば、そうした社会的課題に気付くために、常に社会貢献の視点をもち続けることも大切です。

子どもたちが生きる未来は、コンピュータやロボットにはない、やさしさ、いたわり、思いやりといった人間的な感性が、今以上に求められるのかもしれません。

国の文化財指定の答申について

<文化財保存課>

平成29年6月16日(金曜日)に国の文化審議会文化財分科会において、国の文化財(史跡名勝天然記念物等)指定の答申がありました。奈良県に関係するものは以下の3件です。

史跡の追加指定

1. 名称 都塚古墳(みやこづかこふん)

2. 所在地 高市郡明日香村大字阪田

3. 面積 指定地 : 3,528.00 平方メートル

特別史跡の追加指定

1. 名称 藤原宮跡(ふじわらきゅうせき)

2. 所在地 橿原市高殿町外

3. 面積 既指定地 : 886,341.34 平方メートル

追加指定地: 37,436.65 平方メートル

史跡の追加指定

1. 名称 藤原京跡(ふじわらきょうあと)

朱雀大路跡(すざくおおじあと)

左京七条一・二坊跡(さきょうしちじょういち・にぼうあと)

右京七条一坊跡(うきょうしちじょういちぼうあと)

2. 所在地 橿原市別所町

3. 面積 既指定地 : 22,910.28 平方メートル

追加指定地 : 3,600.00 平方メートル

くわしくはこちら

※お問い合わせ先

文化財保存課

記念物・埋蔵文化財係

TEL 0742-27-9866

合唱を通してなかまと思いをつなぐ

香芝市立五位堂小学校

校長 吉田 典生

本校では、合唱を生かして心と心が響き合う活動を大切にしています。その核となっているのが、課外クラブ合唱部の活動です。

本校の合唱部の活動は、平成19年より始まっています。毎年、4年生以上の部員が集まりコンクールやコンサート等に向けて練習に励みながら、校内では全校朝会等の機会に合唱を披露したり、NHK全国学校音楽コンクールに出場したりしています。

<第83回NHK全国音楽コンクール 奈良県大会リハーサルの様子>

昨年度は、このコンクールの奈良県大会で金賞、近畿ブロック大会では、銅賞を受賞しました。その他にも奈良県学校音楽祭等に出場させていただいています。このような機会を通して、歌声の美しい響きやハーモニー、生き生きとした部員の姿に、全校児童も感化され 「わたしもぼくもやってみたい」と次年度の活動に受け継がれています。

活動時間の捻出には工夫や苦労がありますが、その貴重な時間を使った練習により課題を徐々に克服しながら、「もっと歌いたい!もっと思いを伝えたい!目標を達成したい!」という子どもたちの姿勢や団結力が強くなっていくのを昨年度も感じることができました。そして、4年生以上の各クラスにいる部員が、クラス・学年の合唱リーダー的存在となって、みんなの模範となり引っ張っています。また、低学年の児童も上級生の姿に影響を受け、日頃より大きな歌声につながっています。

このようにみんなで歌う雰囲気が、入学式、1年生迎える会、卒業式、6年生送る会などの思いをつなぐ学校行事や5年生の市音楽会に生かされています。

今年度も合唱部47名の部員による、新たな目標に向かっての挑戦と歌声による思いを伝える活動が始まっています。

<全校朝会での発表の様子> <パート練習の様子>

「奈良県教育振興大綱」の施策の方向性の一つである「地域への誇りと愛着を抱き、地域と協働し、地域・社会に貢献する人材の育成」を推進するための取組に「郷土教育の充実」があります。小・中学校で実施されている郷土学習や、県立高等学校で実施されている奈良TIME(郷土奈良の伝統、文化等に関する学習)の取組の様子を本コーナーで紹介します。

***********************************************

地域を大切にする児童を育てる

平群町立平群小学校

古事記では、倭建命(やまとたけるのみこと)が「たたみこも平群の山のくまがしが葉を…」と歌に詠んだように、平群町は緑深い美しい山に囲まれています。古くから文化が開け、古墳が点在し、長屋王の墓、戦国の武将島左近の居城と言われる椿井城跡など、史跡も数多くあります。

平群町の教育大綱にある「ふるさとを誇りに思う人間の育成」に基づき「各校区にある遺跡や文化財などに関心をもち、それらを大切にしようとする心を育てる」が本年度の指導の重点として示されたことを受け、本校でも「地域を大切にする児童を育てる」をテーマに各学年で取組を進めています。

6年生では、町の観光ボランティアさんの協力のもと、石室に巨石が使われている烏土塚古墳や、精美な切石が使われている西宮古墳など、町内の主な古墳を見学しました。見学を通して、それぞれの古墳は時代によって形や大きさが変化していくことを学びました。また、優れた技術を目の当たりにし、その工夫に気付くことで平群を本拠としたとされる豪族、平群氏の活躍ぶりが想像できます。さらに、卑弥呼や聖徳太子など教科書で学ぶ人物と同じ時代に、足下でも人の営みがあったことに驚き、そんな地域に住んでいることに誇りを感じることができました。

また、3年生の社会科では、1学期に校区を探検して概観し、校区の土地利用や自然環境などの特徴を捉える学習をします。6月末には、町内の3小学校が一堂に会して学びの成果を発表し合う「学校じまん発表会」をもつ予定です。他校との比較を通して、自校の特徴がよくわかることでしょう。2学期以降も地域の生産活動や移り変わりなどを学習すると、校区や町への愛情がさらに深まるものと思います。

こうした学習を通して、自分の考える「平群町のすてきなところ」を自分の言葉で語ることのできる児童を育てたいと思います。

<西宮古墳内にて> <烏土塚古墳の墳丘の上で>

<烏土塚古墳の石室に続く羨道にて> <観光ボランティアによる解説>

奈良県ディア・ティーチャー・プログラムのワークショップを開催しました

奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第9期の第9回ワークショップが5月27日(土曜日)に、県立教育研究所で行われました。リクルーターの平群北小学校小谷文佳先生が、ワークショップの活動を報告します。

***********************************************

第9回ワークショップを振り返って

各班のワークショップでは、はじめに「やってみたい朝の会」と題して、受講生が朝にクラスで子どもたちにやってみたい朝の会を披露しました。お気に入りの本を朗読する、学習した内容を生かしたゲームをする、学級開きの時期と想定して仲間作りのゲームをする、など工夫を凝らした朝の会を企画し、眠たい朝の雰囲気を温かくしてくれました。

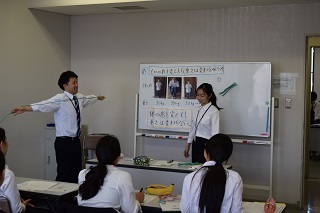

次に、模擬授業を行いました。第8回から、子どもへの態度や声の大きさ、表情などの授業の「基礎的要素」に加えて、付けたい力を意識して授業を進めているか、などの「専門的要素」を意識した授業作りをしているかという視点を重視して授業作りを学んでいます。受講生の授業の様子も、回数を重ねるにつれて、子どもの姿を意識した身振りや話し方になり、実際に教壇に立っているような堂々とした様子です。また、今回の模擬授業はどの授業もとてもよく準備された授業ばかりでしたが、やりたい活動、内容が絞り切れていない傾向もありました。次回ラストの模擬授業に向けて、この授業で子どもにどのような力を付けたいのかを明確にした授業作りをしていくことを確認しました。

全体会では、平成30年度からの教科化に向けた道徳教育研修を受講しました。まず、生駒市立壱分小学校の吉岡真志先生に、道徳の模擬授業を行ってもらいました。小学生向けの授業でありながら、大人の受講生たちが考えずにはいられないような魅力的な発問ばかりで、授業作りのヒントになる要素がたくさんあり、とても勉強になりました。

次に、模擬授業を受けて、指導主事の丹下博幸先生に「『考え、議論する道徳』への転換に向けて」と題して講義をしていただきました。道徳の教科化に向けた基礎的な知識から、「考え、議論する道徳」の授業の展開の仕方まで、教員になり、子どもたちに授業を行う際にすぐに生かすことができるような実践的な内容を教えていただきました。

いよいよ次回がディア・ティーチャー・プログラムの最終回となります。採用試験も間近に迫り、忙しい時期ではありますが、ディアでの学びのまとめとなる模擬授業やワークショップを行ってくれることと思います。

H班リクルーター 平群北小学校 小谷文佳

<模擬授業の様子> <道徳教育研修の様子>

今年度は、奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした学校給食の献立をご紹介します。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

***********************************************

今月の献立★

*はもの天ぷら

*ゆかりあえ

*七夕汁

*奈良のちらしずし

*牛乳

*わらびもち

レシピ★

画像をクリック→

|

|

***********************************************

〔献立紹介〕

七夕の行事食として、奈良県の特産品である“奈良漬”を混ぜ合わせた「奈良のちらしずし」、関西の夏の風物詩“はも”の天ぷらを取り入れた献立です。「ゆかりあえ」はきゅうり・海藻・糸かまぼこを和えて、涼しさを出しています。「七夕汁」は、七夕の夜空をイメージして旬のオクラを星に、そうめんを天の川に見立てています。

【1】“教育セミナー2017”を開催しました!

<教育研究所>

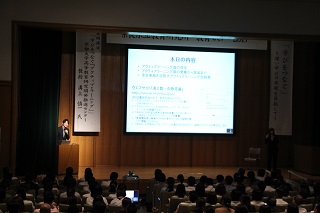

平成29年5月29日(月曜日)、教育研究所において、「教育セミナー2017」を開催しました。「学びをつなぐ~深い学びの実現を目指して~」をテーマに、全体会では「学びをつなぐ『アクティブ・ラーニング』」と題する京都大学高等教育研究開発推進センター教授の溝上慎一氏による基調講演を通して、参加者と共に子どもの深い学びを実現する授業づくりについて考えました。また、研究発表では、教育研究所が昨年度取り組んだ研究を中心に19の研究成果を発表し、アクティブ・ラーニングについて学ぶ体験型の研修も行いました。

ロビーや廊下には、指導のヒントになるような取組をまとめたパネルを展示するとともに、新しい教材やICT機器等、参加者が実物に触れながら体感できるコーナーを多数設けました。研究発表後の“未来の先生”のコーナーでは、教員になることを志望する学生がアクティブ・ラーニングの視点からの授業づくりについて提案し、学生と参加者が活発に意見を交わし合う様子が見られました。

本年度のセミナーは、各校種の教職員を中心に、約600名の参加を得て、本県の教育について共に考え、課題の共有を図ることができました。参加者のアンケートには、全体会について、「アクティブ・ラーニングの視点からの授業づくりなど、具体的な内容を教えていただき、大変有意義な時間を過ごすことができました。」、「教職員自身がさらに意欲的に授業に取り組む必要があると感じました。」という感想が多く寄せられました。また、研究発表については、「教える場面と学び合える場面について考えることができた。」という感想が多く寄せられ、明日からの実践につながる学びの場を参加者に提供し、本県の教育課題解決に向けて共に考える機会とする本セミナーの目的が果たせたのではないかと考えています。

くわしくはこちら

<開会式の様子> <全体会(基調講演)の様子>

<研究発表の様子> <“未来の先生”との語らいの様子>

※お問い合わせ先

県立教育研究所 研究開発部 教科教育係

TEL 0744-33-8903

【2】「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定

<県立教育研究所>

奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後5時58分~6時55分)の中で、午後6時40分~45分頃に放送します。

7月12日(水曜日) 「ICTが学校の学びを変える!~1~」

県立奈良情報商業高等学校

7月26日(水曜日) 「ICTが学校の学びを変える!~2~」

県立磯城野高等学校

過去の放送分は、こちらの Webページでご覧いただけます。

※お問い合わせ先

県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係

TEL0744-33-8907

FAX0744-33-8909

2017年06月30日 高等学校卒業程度認定試験

2017年06月30日 人権教育シンポジウムを開催します

2017年06月29日 「若年者就労相談強化月間」について

2017年06月21日

2017年06月21日 平成29年度奈良県市町村教育委員長・教育長会挨拶

2017年06月19日国の文化財指定の答申について

2017年06月19日

2017年06月16日

2017年06月14日 人権教育シンポジウム(人権教育啓発講座)を開催します。

2017年06月13日 就学義務猶予免除者中学校卒業程度認定試験

2017年06月13日 平成29年度中学生の体験入学

2017年06月05日 平成29年度新規採用教職員辞令交付式教育長講話

2017年06月01日 平成29年度児童・生徒等に対する修学等援助事業一覧

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

「奈良県先生応援サイト」は こちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

http://www.mag2.com/wmag/

「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、 こちらへ。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。

http://www.pref.nara.jp/30523.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

|