「E-夢 はっしん!」

令和元年5月1日(水曜日)

≪第287号≫

■このメールマガジンを保存いただく方法は、こちらをご覧ください。

■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

「令和元年」に・・・世代について考えた

奈良県教育委員会

教育次長 大西 英人

いよいよ、本日から新しい元号である「令和」がスタートとなった。元号使用の最初は、教科書でも有名な「大化の改新」(645年)に示された「大化」というのが最初であり、「令和」は、そこから数えて248番目の元号らしい。第2次大戦直後には、元号をなくすことも議論に上がったようだが、元号が国民生活になじんでいる等の理由から1979年に定められた元号法により、「元号は皇位の継承があった場合に限り改める」と定められた。いずれにしろ、一つの時代の区切りが示され、新たなスタートという世の中の空気(雰囲気?)が感じられる。この1ヶ月ぐらいは、テレビでも「平成」を振り返るといった趣旨の番組が多く、そのなかで、平成末の今日ではインターネットが普及し、社会の流行が細分化され、世代やグループによる文化の違いが大きいことを取り上げているものがあった。例えば、昭和の時代では流行歌でレコードが100万枚も売れていれば、だれもが必ずどこかで耳にする環境があった。しかし、ネットの時代では、ヒットしている曲でも世代や所属によっては全く知らないということが不思議ではない。本の世界においても、中高生(とは限らないらしいが)に人気があるライトノベル(ラノベ)というジャンルがあり、シリーズによっては2000万部も売れているそうである。村上春樹も池井戸潤もびっくりな発行部数なのだが、ラノベを読んでいる大人はどれほどいるのだろうか。若者は読書をしないと言われるが、大人とは読む本が違うだけなのかもしれない。また、高校生が踊る群舞(ダンス)はスポーツなのか芸術なのか、e-スポーツはどう扱っていくのか等、これまでの枠組みでは分類が難しいものも紹介されていた。若者、大人の文化の共通パーツが少なくなってきているのかもしれない。共通の価値体系、言語の意味などが揺れ始めている気がする。

このような時代の中で、子供たちに向き合う教員は、目の前の子供たちとの間で、本当に体験や思考、言語、文化を共有したコミュニケーションがとれているかときどき確認していく必要があるのではないか。人の思考は、その人の操る言語が基盤である。大人は、新しい世代によって使用される言語、情報を忌避、遮断するのではなく、むしろそれらに積極的に触れてみることが求められているのではないだろうか。自分の世代の言語・文化と、違う世代の言語・文化を好奇心を持って比べてみることも重要かと、去りゆく「平成末」に考えた。

平成30年度キャリアセミナーを開催しました

<教育研究所>

学校教育において、将来の社会的・職業的自立に向けたキャリア教育は、とても大切になってきています。この度、キャリア教育の一環として、高校では体験できない専門分野(医療・建築・IT)について、現地での見学とともに、業務内容や様々な話を伺うセミナーを開催しました。

免震や耐震についての講義(大和ハウス) 未来の教室体験(内田洋行)

医療スタッフによるカンファレンス(奈良東病院) 東京本社の方との会議(マイクロソフト社)

※お問合せ先 県立教育研究所 教育経営部教育企画係 TEL 0744-33-8902

香芝市立志都美小学校で取り組まれている体力や柔軟性の向上の取組について紹介します。

**********************************************

体力向上と生涯にわたる健康を目指して

香芝市立志都美小学校健康体育部

体育主任 澤田 善広

養護教諭 熊田 晃子

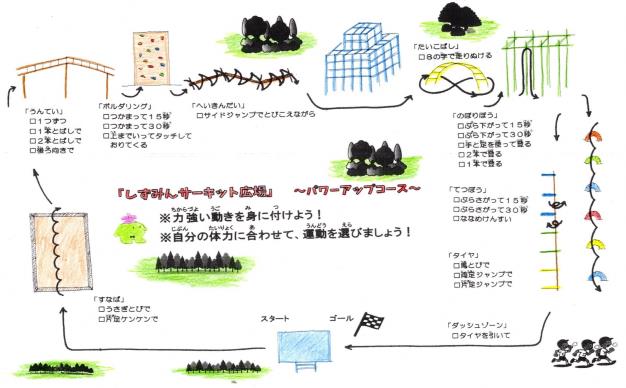

さわやかに光を運ぶ風の中、運動場から楽しそうな子どもの声が聞こえてきます。人気は真新しい木製遊具で、ボルダリング、雲梯、ウッドマウンテンなど、地域企業の協力を得ながら運動場の環境整備を行っています。いずれも本校の課題である握力向上を狙って設置しました。それら遊具を組み込んで運動場をぐるっと一周「しずみんサーキット」では、難易度に合わせたコースが設定され、体育学習前の体ほぐしに活用されています。他にも校内しずみんチャレンジ大会、縦割り遊び、運動委員会の遊びの紹介、保健委員会の発表など、外遊びを日常化させ、楽しみながら遊ぶ中で自然と体力が向上できるような環境作りに取り組んでいます。

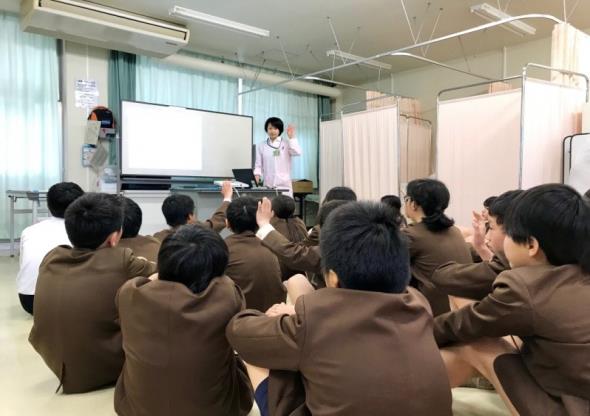

毎年行われる新体力テストを運動器検診とクロス集計すると、スポーツ選手として運動量が多くなる子どもほど柔軟性が低く、骨、関節、筋肉などの運動器に異常を訴え、それは身長が急激に伸びる高学年に多いことが明確になりました。そこで5、6年生を対象に「体の柔軟性を高めるストレッチ」の取組を進めることとし、スポーツ障害について授業をした後、運動会の練習やかけ足タイムの終わりにストレッチを3週間継続して行いました。はじめは痛がっていましたが、「気持ち良くなってきた。」「家でもしているよ。」と話す子や、柔軟性が向上した子が増え、運動会やマラソン大会での怪我も少なかったです。

ところが取組後の調査で、スポーツクラブ等に加入し柔軟性がより必要な子どもに、ストレッチの意識はさほど定着していないことがわかりました。そこで学校保健委員会で運動器と運動頻度に関わる課題を提起し、家庭での連携を働きかけたところ、少しずつ子どもの意識も変わってきました。

今年度は全学年で、体育学習にストレッチを位置づけ取り組みます。そして運動の日常化を目指すとともに、自分の体に関心を持ち生涯にわたり健康な生活を主体的に営む力を育てていきたいと思います。

新しい木製遊具(ボルダリング・雲底・平均台) ウッドマウンテンはちょっとした憩いの場

しずみんサーキット(画面をクリックすると拡大します) 校内しずみんチャレンジ大会

運動委員会の遊びの紹介 保健委員会制作ビデオ

保健教育 運動会練習後のストレッチ

〇ほけんだより

〇しずみっ子体育通信

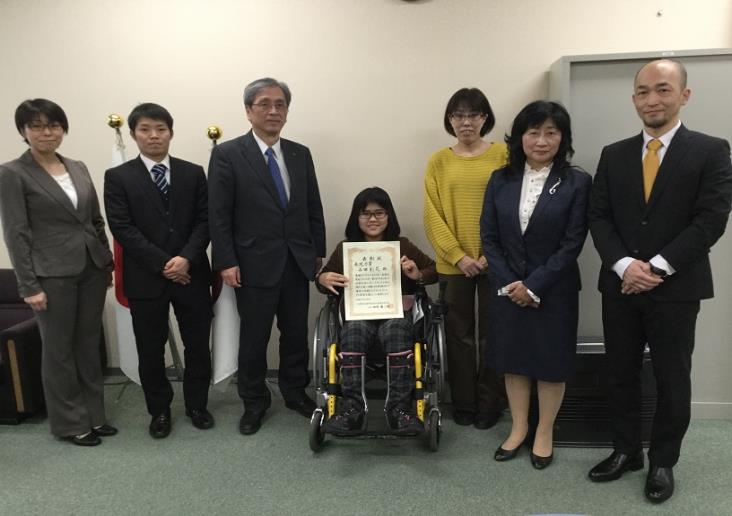

県立明日香養護学校高等部3年の山田彩花さんは、 ミラコン2018~未来を見通すコンテスト~第1回プレゼンカップ全国大会Final Stageにおいて表現力賞を受賞されました。同賞を受賞されたときの思いやプレゼン作品をつくられた時のお気持ち、今後の夢等について綴っていただきました。

**********************************************

未来へ向かって

奈良県立明日香養護学校

山田 彩花

私は、2月初旬に行われた「ミラコン2018~未来を見通すコンテスト~第1回プレゼンカップ全国大会FinalStage」に出場し、表現力賞を頂きました。

この大会は、自分の夢や思いをプレゼンにまとめ、応募し、ICT機器を使って遠隔で審査してもらうコンテストです。

私は、足が不自由なので、幼い頃から治療のために入退院を繰り返しました。辛いこともたくさんありましたが、同じような境遇の子たちと関わる中で、「人を助けたり、勇気づけたりする仕事に就きたい。」と思うようになったことや、大好きな英語、手話などのいろいろな言葉で作詩をし、たくさんの人に笑顔になってもらえるような人になりたいという思いをプレゼンに込めました。

自分が作ったプレゼンを応募し、審査してもらうことは初めてで、とても緊張しました。ですが、少しでも聞いてもらっている人の心に響くように、構成や言葉選びを工夫したので、「表現力賞」という形で評価してもらえて、とても嬉しかったです。

この賞を糧に、これからも色々なことに挑戦していこうと思います。

皆さんにも、もし、自分にできるか不安なことがあっても、まずはやってみて!という気持ちを伝えたいです!

教育長表敬訪問

県教育委員会では、「魅力と活力あるこれからの高校づくり」を目指して「県立高等学校適正化実施計画」を策定し、議会で可決されました。

新しい学校づくりに向けた県教育委員会や各学校の取組を、このコーナーで紹介していきます。

**********************************************

「第4回国際高等学校検討協議会」

平成が終わりをつげ、令和の時代が始まりました。県教育委員会では、本年度を新たな教育を創造する元年とし、県立高等学校適正化実施計画を推進していきたいと考えています。そのフラッグシップである県立国際高等学校の開校までいよいよ一年を切ることとなりました。県教育委員会では、検討協議会やワーキンググループ会議を開催しながら、教育内容やグランドデザイン、学校生活について検討し、開校に向けた準備を進めています。

去る4月25日には第4回国際高校検討協議会を開催しました。ワーキング委員長からは教育課程や第二外国語、グランドデザインや部活動のコンセプトなど、ワーキング会議での検討結果が報告されました。

まず、教育課程では、3年間を通して文系・理系科目のバランスを大切にしつつ、第二外国語やグローバル探究など国際科の学校として特徴的な科目を独自に設置しています。第二外国語は、1年次に中国語・韓国語・スペイン語・フランス語・ドイツ語の計五か国の言語について全員が学んだあと、その中から選択した言語を2年次の1年間で学びます。部活動では、競技・技術力を向上させるだけでなく、今後グローバルに活躍するための経験の場としての役割を重視するなどのコンセプトを提案しました。

委員からは、「第二外国語については、到達目標を明確に示すとともに実際に使用する場面を提供することが大切である」「第二外国語を選定する根拠として、インターネット上で使用できる頻度なども考えられる」「教育課程において専門教科をどのように示すかが重要である」「専門教科・情報を学ばせることも可能ではないか」「グランドデザインにおいて教育内容の文言や分類をわかりやすく整理する必要がある」などの意見が出されました。

これらの意見を踏まえ、さらに充実した教育内容になるように準備を進めていきたいと考えています。

国際高校に関心をもっていただいた方はぜひ6月1日に開催する学校説明会にお越しください。5月7日から5月29日まで、ウェブページまたはFAXで参加受け付けをしています。皆さまのご参加をお待ちしています。

説明会の開催案内はこちら

国際高校の検討状況はこちらをご覧ください。

※お問い合わせ先 教育政策推進課 教育政策推進係 TEL 0742-27-9830

第6回講座を畿央大学で行いました。その様子や受講生の感想等をお伝えします。

**********************************************

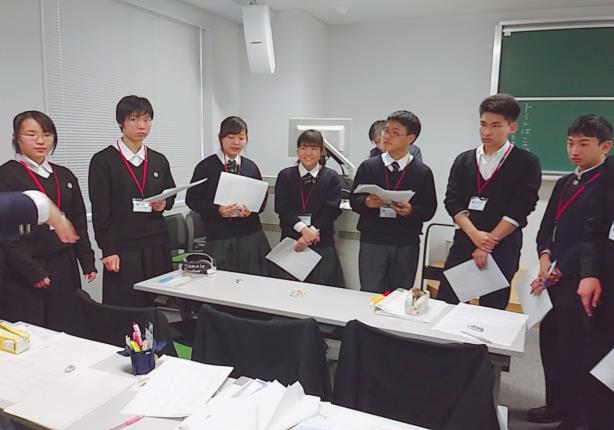

奈良県次世代教員養成塾第6回講座

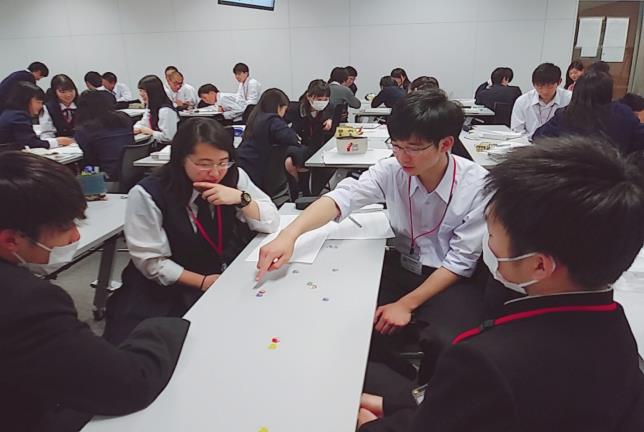

4月13日(土曜日)に、畿央大学にて奈良県次世代教員養成塾第6回講座を実施しました。第6回講座は「私も小学生だった」というテーマで、「小学校6年間の発達特性を自分の成長を振り返りながら考え、子ども達が学ぶ内容は発達に即して定められることを理解する」ことを目標に、受講生は課題に取り組みました。

幼い頃の遊びが自分にとってどのような意味があったのかを考えた上で、紙ヒコーキ作りや紙ヒコーキコンテスト、おはじき遊びのルール作りに取り組み、その体験を通して様々な遊びの場や形態を理解し、子どもの遊びの指導について考えました。

受講生は、幼い頃の自分の遊びの振り返りやグループによる遊びの体験と全体発表、小学年、中学年、高学年での実際の遊びの検討と発表を行い、小学校6年間の発達特性について、深く考えることができました。

受講生からは、次のような意見や感想がありました。

「自分も子どもの頃に戻ったような楽しい気持ちでプログラムに取り組むことができました。おはじきのルール決めはとても盛り上がり、自分でも友達とおはじき遊びをしたくなりました。AIにはできない授業づくりをできるようになりたいです。」

「今回の講座を受けて、『遊びながら学ぶことは最強だ』という言葉があり、本当にその通りだと思いました。私も、何事も楽しくやって、その中の学びについてしっかりと考えることのできる先生になりたいと思いました。」

「実体験を通して、小学校の頃にしていた遊びがどのような意味を持っていたのか、そこから自分は何を学んでいたのかを考え直すことができ、『学び』についてとても意識することができた時間でした。」

「グループで紙ヒコーキを飛ばしたりおはじきのゲームをしたりして楽しかったし、それと同時に伝えることの難しさや良いところを見つける大切さが分かりました。子ども達に分かりやすく説明したい、また、子ども達に寄り添って説明する必要があると思いました。」

奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした、我が町・我が校自慢の学校給食の献立をご紹介しています。

献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

**********************************************

|

|

★今月の地域★

*桜井市、宇陀市・小学校

★今月の献立★

*主食:ブルーベリーパン

*牛乳:牛乳

*主菜:春色大和ポークの

若草あんかけ

*副菜:宇陀グリーンパスタサラダ

*汁 :大和まなと新ジャガイモ・

新たまねぎのビシソワーズ風

*その他:Wベリーゼリー

★レシピ★

←画像をクリック

|

**********************************************

〔献立紹介〕

奈良で育った大和ポークに、春色に見立てた梅と大和茶で香りを出した“若草あん”をかけました。宇陀市産のグリーンアスパラガスを使った「パスタサラダ」は、菜の花を加えてオリーブオイルでさっぱりとした味つけにしています。また、春が旬の新たまねぎや新じゃがいもをビシソワーズ風スープに仕上げ、パンとデザートには宇陀市産のブルーベリーを使って、彩り豊かな献立にしました。

「教育セミナー2019」を開催します

テーマ:~次世代の教育を考える~

県立教育研究所では、6月7日(金曜日)に“教育セミナー2019”を開催します。

指導主事、指定研究員等が、昨年度に本県の教育に関する課題の解決を目指して取り組んだ研究成果の発表、あわせて、奈良教育大学教職大学院で学ぶ教員による研究報告及び教科等研究会による実践報告を行います。教育関係者及び教育に関心のある方と本県教育について共に考えます。

【全体講演】

京都外国語大学教授のGarr Reynolds(ガー・レイノルズ)氏を講師に迎え、「『21世紀型授業』~子どもたちのプレゼンテーションがなぜ重要か~」をテーマに講演していただきます。

【研究発表】

プロジェクト研究、個人研究をはじめ、大学院研修研究、教科等研究会など、主に平成30年度に取り組んだ成果を発表します。

【パネル等の展示】

県教育委員会各課・室等の取組を紹介するパネルを、館内各所に展示しています。

【教材体験】

新しい教材やICT機器、デジタル教材など、実物に触れることができる体験コーナーを設けています。

参加申込については研究所Webサイトで受け付けています。5月28日(火曜日)までにお申し込みください(参加費無料)。

詳しくは、次のホームページを御覧ください。

http://www.e-net.nara.jp/kenkyo/

セミナーの案内リーフレットは こちら

※ 問合せ先

県立教育研究所 教科・情報研究部 教科教育係

TEL 0744-33-8903

FAX 0744-33-8909

2019年04月19日 平成31年度全国学力・学習状況調査実施状況

2019年04月18日 第4回県立国際高等学校検討協議会の開催

2019年04月18日 佐保短大・榛生昇陽高校・県教委の連携協定

2019年04月01日 県立学校体育施設開放事業について

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

奈良県先生応援サイト」はこちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

http://www.mag2.com/wmag/

◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、こちらへ。

◎本県の教育に関するご提言、ご意見はこちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。

http://www.pref.nara.jp/30523.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛