歴史文献で訪ねる奈良

歴史文献で訪ねる奈良

- いかす・ならトップ

- 深める

- 歴史文献で訪ねる奈良

- 長谷寺(桜井市)

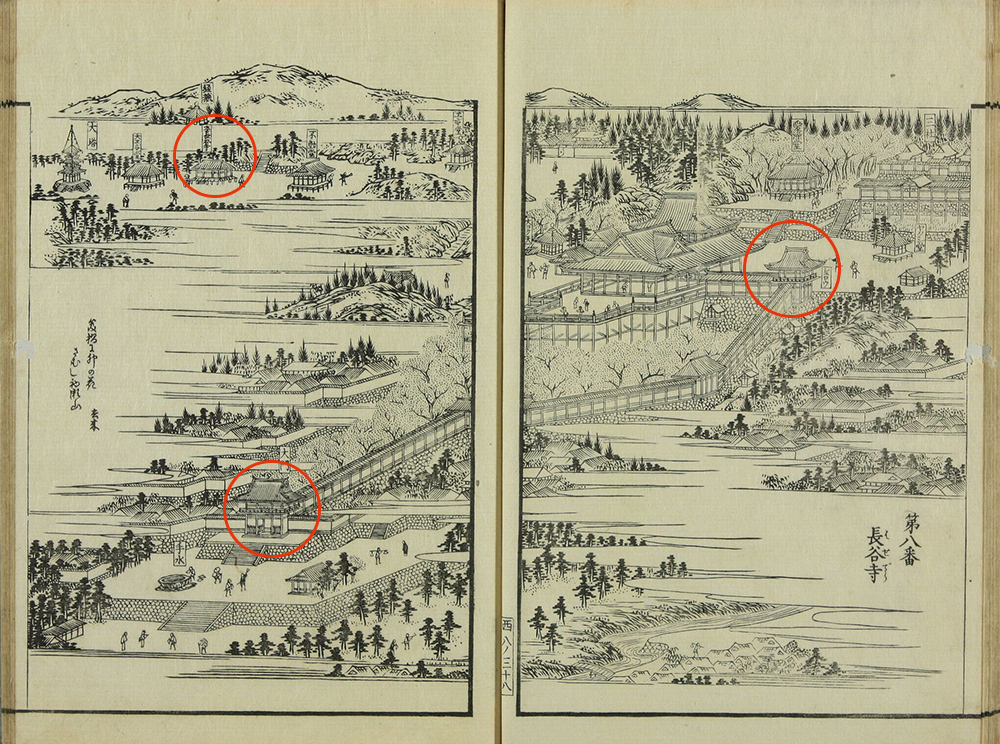

西国三十三所名所図会でみる

長谷寺は初瀬寺ともいわれるように、初瀬山(桜井市)の中腹に位置し、創建は奈良時代とされています。創建当時は図会の「本長谷寺」の場所に精舎があったといい、次第に寺域を拡大していきました。平安時代になると女性の参拝者が絶えず、藤原道綱母(「蜻蛉日記」の作者)や菅原孝標女(「更級日記」の作者)もここを訪れたといいます。長谷寺の特徴の一つが、図会の「大門(仁王門)」と「鐘楼(しょうろう)」を結ぶ長い登廊(のぼりろう。屋根で覆われた階段)で、399段あります。

長谷寺の本尊であり、本堂に安置されています。室町時代の制作で、像高は10m18cmもあり、木造としては我が国最大級の仏像です。十一面観音像としては珍しく、右手に錫杖(しゃくじょう。通常は僧や修験者の持ち物)を執り、“長谷寺式”と呼ばれています。