歴史文献で訪ねる奈良

歴史文献で訪ねる奈良

- いかす・ならトップ

- 深める

- 歴史文献で訪ねる奈良

- 宝山寺(生駒市)

大和名所図会で見る

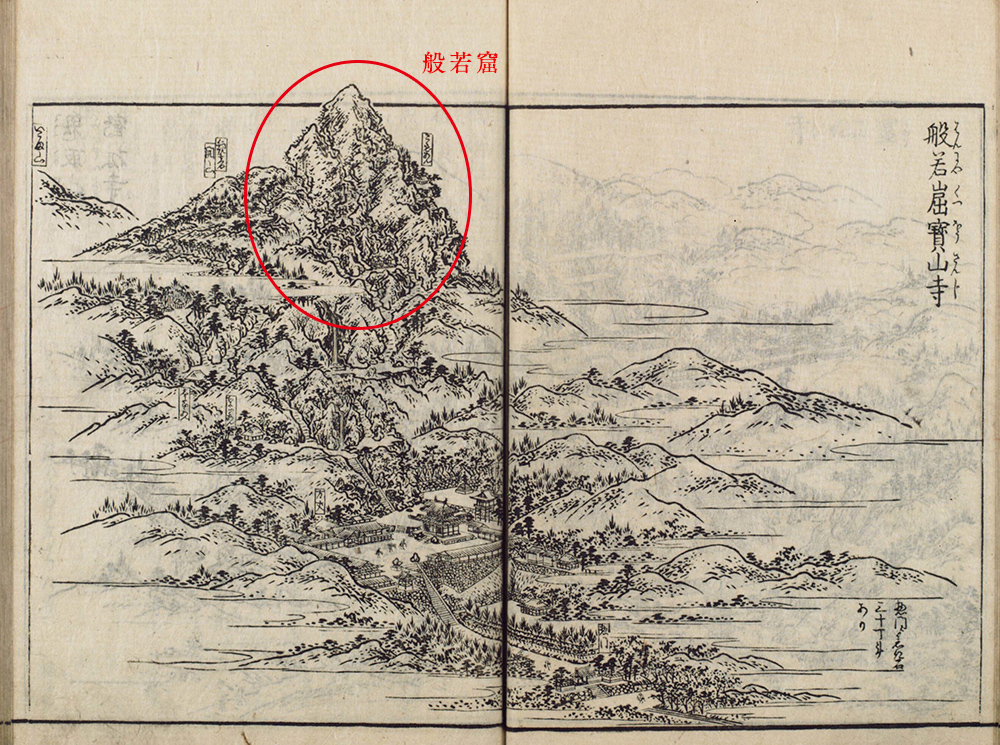

宝山寺は生駒山にある寺で、延宝6年(1678年)に宝山湛海上人が中興したことから、その名がついています。寺の背後にそそり立つ巨岩は「般若窟」と呼ばれており、これは奈良時代にこの場所で修行をした役行者が、般若経を書写して窟内に納めたという寺伝に由来するものです。宝山寺は近代以降、「生駒の聖天さん」として大阪商人等の信仰を集め、商売繁盛の御利益を求める人で賑わいました。麓から宝山寺まではかなり数の石段を登らなければなりませんでしたが、大正7年(1918年)に日本最初のケーブルカーが開通し(鳥居前駅 - 宝山寺駅間)、参詣しやすくなりました。

「役小角(役行者)修行の霊窟」(大和名所図会巻之三)とされる般若窟ですが、のちに弘法大師もここで修行したとされています。また、宝山寺を中興した湛海上人は、般若窟の巌頭に雲上閣を建設し、自ら彫刻した虚空蔵菩薩像を安置したと伝えられています。