歴史文献で訪ねる奈良

歴史文献で訪ねる奈良

- いかす・ならトップ

- 深める

- 歴史文献で訪ねる奈良

- 鳴川山千光寺(平群町)

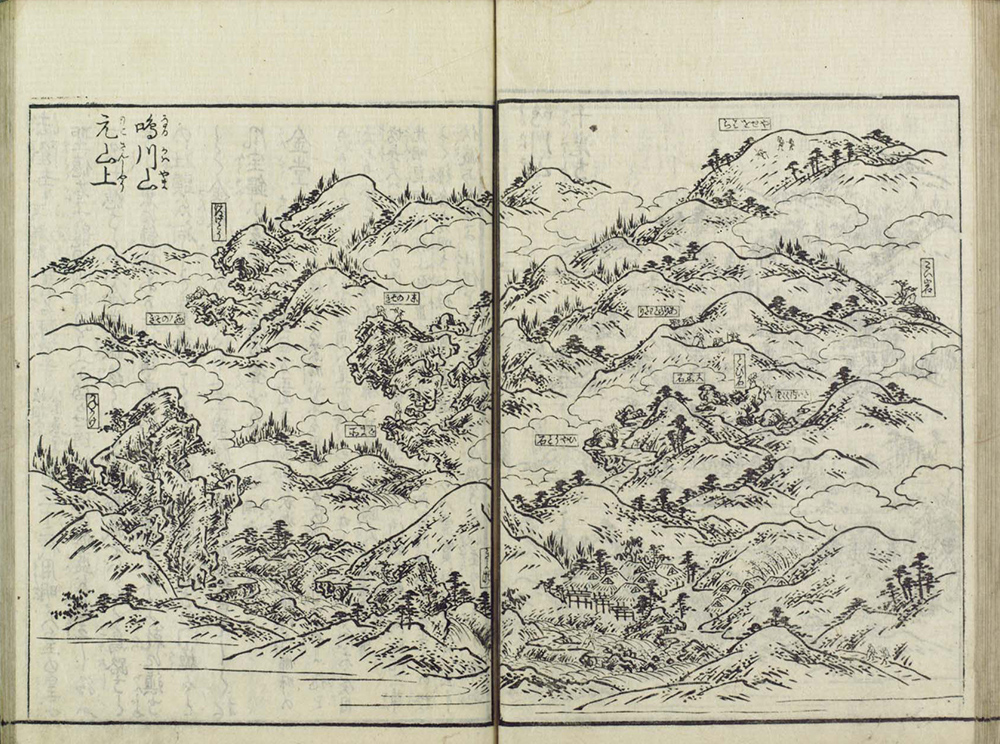

大和名所図会で見る

鳴川山千光寺は672年、役行者(役小角)によって創建されたと伝えられています。役行者が大峯山の行場を開く前にこの地で修行したことから、「元山上」と呼ばれ、現在でも麓の駅名(近鉄元山上口駅)に名残をとどめています。また、大峯山が女人禁制であるのに対し、千光寺は女性に開放されたため、「女人山上」とも呼ばれました。図会を見ると、山中深く建てられた様子がうかがえますが、本堂をはじめ、ほとんどの建物が16世紀半ばに兵火のため消失しました。

本堂の手前には鐘楼があり、そこに梵鐘がかかっています。この梵鐘には「元仁二年」 (1225年)の銘が見られ、奈良県下の鎌倉時代在銘梵鐘として最古であり、貴重な存在となっています。昭和52年には、奈良県の有形文化財に指定されました。