歴史文献で訪ねる奈良

歴史文献で訪ねる奈良

- いかす・ならトップ

- 深める

- 歴史文献で訪ねる奈良

- 岡寺(明日香村)

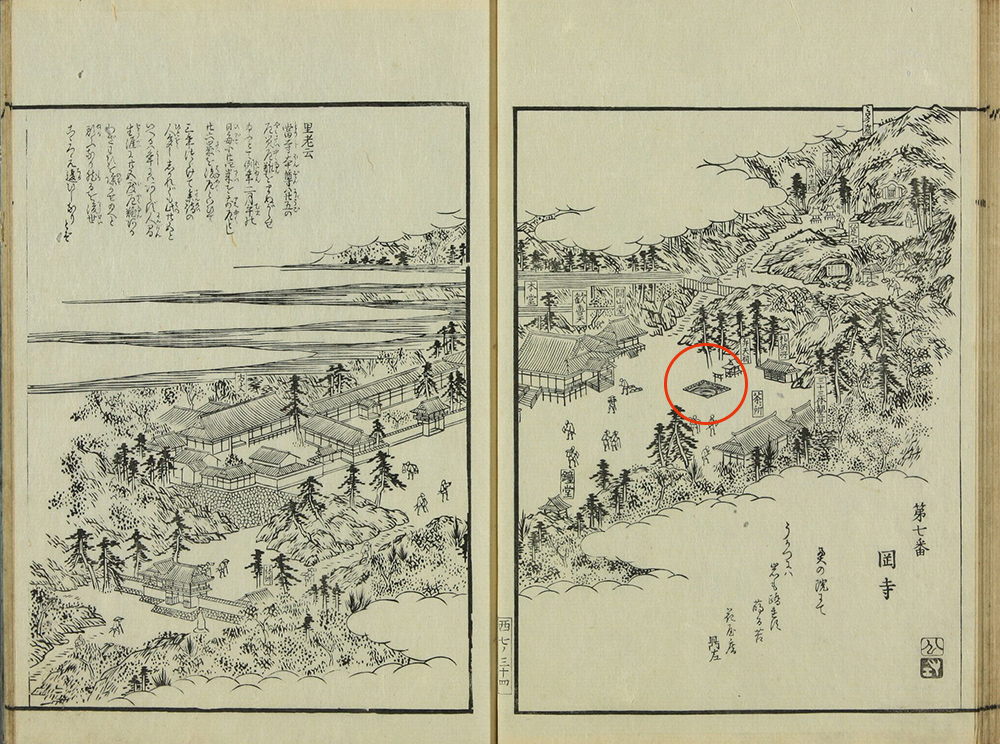

西国三十三所名所図会でみる

西国三十三所第七番札所である岡寺は、およそ1300年前に、天武天皇により草壁皇子とともに養育された義淵僧正が、皇子の住まいであった岡宮の跡地に建立した寺です。義淵僧正が、人々を苦しめていた龍を退治し、寺の池に閉じ込めたという言い伝えから、正式名称を龍蓋寺といいます。図会にもその池(龍蓋池)が描かれています。図会の左上の文に「当寺本尊は二十五の厄災厄難をまぬがらせたまふとて、(中略)参詣の人多し」とあるように、岡寺は古くから厄除けの寺として有名です。「当寺本尊」すなわち塑造如意輪観音坐像は、今でも『厄除けの観音様』として信仰を集めています。

岡寺の本堂にまつられている、像高458.2cmの日本最大の塑像(土で作られた像)です。奈良時代後期の作で、近年の調査から、もともとは半跏像(片足を組んでいる像)であったと推測されます。国の重要文化財に指定されています。