| 所在地 | 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840番地 |

|---|---|

| 開設者名 | 公立大学法人奈良県立医科大学 |

| 病院長 | 吉川 公彦 |

| 病床数 | 992床 |

| マッチング利用 | 参加 |

| 問合せ先 | 臨床研修センター(0744-22-3051 内線2395・2351) |

| TEL | 0744-22-3051 |

| FAX | 0744-22-0043 |

| URL | http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/ |

| kensyu@naramed-u.ac.jp |

臨床研修情報2-1

| 研修管理責任者 | 臨床研修センター長 赤井 靖宏(地域医療学講座教授) | |||

|---|---|---|---|---|

| プログラムの特色 |

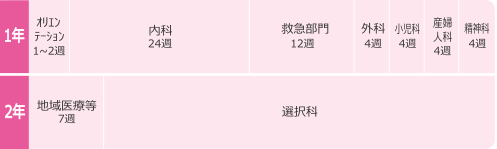

当院の臨床研修プログラムは、「プログラムA」と「プログラムB」に大別されるが、別に産婦人科医養成に特化した「プログラムC1」、小児科医養成に特化した「プログラムC2」、基礎研究に特化した「基礎研究医プログラム」を設けている。 プログラムAは、基本的には当院において2年間研修を行うプログラムである。プログラムBは、当院において1年間、協力型臨床研修病院において1年間研修を行うプログラムで、1年目に当院から研修を開始するコースと、1年目に協力型臨床研修病院から開始するコースがあり、研修医の選択に任されている。 選択するプログラムにより研修病院が異なるものの基本的なプログラムの内容は、1~2年目に内科24週間、救急部門12週間(救急科12週間または救急科8週間+当院指定市中病院4週間)、その他必修科(外科、小児科、産婦人科、精神科)のうち1科を8週間、3科を4週間以上ずつ、地域医療研修を7週間以上履修する。 研修プログラムの運営にあたっては、臨床研修センターを設けて、全ての研修医に対して公平で一貫した臨床研修を提供する体制を整備した。研修会の主催や、研修医との意見交換を通じて、日々の研修をサポートする。 |

|||

| プログラムの目標 | 本プログラムは、医師となった初期教育において重点的に生涯教育に必要な「自ら考え問題を解決していく能力」を養い、「人格を涵養する」ことを基本理念として、将来の専門性に関わらず、患者を全人的に診ることができるように、日常診療でしばしば出会う病気や病態に適切に対応できるよう基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身につけることを目的とする。 臨床研修を通じて、指導医の指導の下で科学的根拠に基づいた医療を実践するとともに、患者と家族並びに医療スタッフなどとのコミュニケーションを大切にする態度を養い、安全な医療を行うための基本姿勢を習得することを研修目的とする。 また、当院の臨床研修プログラムに参加することにより、プライマリケアをはじめとした様々な基本的診療能力をより効率的に習得し、一方で高度先進医療にも携わることにより、確かな将来展望を持つ医師を目指すことができる。 |

|||

| カンファレンス 特徴・内容 |

カンファレンスの実施状況 ・CPC検討会(毎月1~3回程度) ・随時開催 研修医向け 各診療科の指導医による勉強会 ・ローテート時、各診療科単位で行われる症例検討会 等 |

|||

| 奈良県立医科大学附属病院 研修プログラムA (単独型プログラム) |

基本的に当院を単独でローテートする研修コース | |

|---|---|---|

| 募集人員 | 30人 | |

|

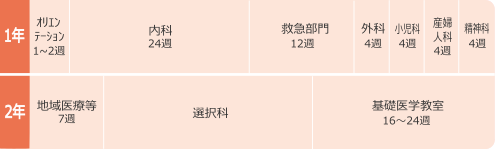

1年次は必修科、2年次は地域医療研修と選択科が中心となる。 [必修科目] 内科 循環器内科、腎臓内科、呼吸器・アレルギー内科、消化器・代謝内科、脳神経内科、総合診療科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科、腫瘍内科、血液内科から2~3科選択 救急部門 以下のどちらかの履修を行う。 救急科12週間 救急科8週間+他院救急部門4週間 外科・小児科・産婦人科・精神科 各科4週間以上。ただし、うち1科は8週間履修とする。 外科…消化器外科・小児外科・乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科・呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉・頭頸部外科 地域医療研修 規程の7週間に奈良県赤十字センターでの研修(1週間)を含む。 |

|

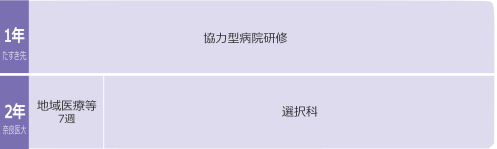

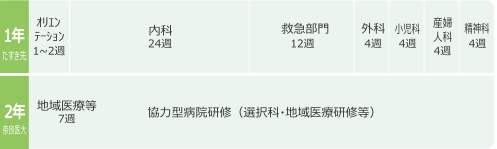

| 奈良県立医科大学附属病院 研修プログラムB (たすきがけプログラム) |

当院と協力型研修病院でローテートする研修コース | |

| 募集人員 | 14人 | |

| ||

| 1年次で必修科(内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科)を修めていない場合は、2年目で必修科の履修が必要。 | ||

| ||

| 1年次のプログラムは一例であり、必修科(内科、救急部門、外科、小児科、産婦人科、精神科)を

1年次で全て履修する必要はない。ただし、協力型病院での履修も含め、2年間で必修科を規定期間履修すること。 なお、地域医療研修は原則2年次である。 | ||

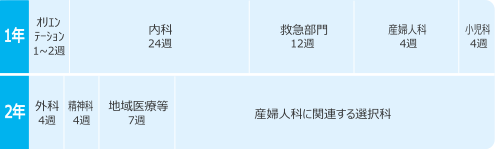

| 奈良県立医科大学附属病院 研修プログラムC1 (産婦人科特別プログラム) |

当院を中心に産婦人科に特化した研修コース。下記のC2とともに後期研修に繋がる内容を盛り込む。 | |

| 募集人員 | 2人 | |

|

1年次は必修科、2年次は地域医療研修と選択科が中心となる。特に2年次は、産婦人科や産婦人科に関連する診療科での履修を行う。産婦人科研修は、12週以上実施する。 [必修科目] 内科 循環器内科、腎臓内科、呼吸器・アレルギー内科、消化器・代謝内科、脳神経内科、総合診療科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科、腫瘍内科、血液内科から2~3科選択 救急部門 以下のどちらかの履修を行う。 救急科12週間 救急科8週間+他院救急部門4週間 外科・小児科・産婦人科・精神科 各4週間。ただし、うち1科は8週間履修となる。 外科…消化器外科・小児外科・乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科・呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉・頭頸部外科 地域医療研修 規程の7週間に奈良県赤十字センターでの研修(1週間)を含む。 |

|

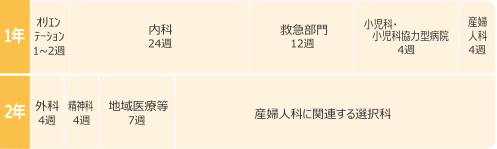

| 奈良県立医科大学附属病院 研修プログラムC2 (小児科特別プログラム) |

当院を中心に小児科に特化し、2年目には地域の関連病院での小児科を含んだ研修コース。 | |

| 募集人員 | 2人 | |

| 1年次は必修科、2年次は地域医療研修と選択科が中心となる。特に2年次は、小児科や小児科に関連する診療科、協力型病院での履修を行う。小児科研修は、12週以上実施する。 [必修科目] 内科 循環器内科、腎臓内科、呼吸器・アレルギー内科、消化器・代謝内科、脳神経内科、総合診療科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科、腫瘍内科、血液内科から2~3科選択 救急部門 以下のどちらかの履修を行う。 救急科12週間 救急科8週間+他院救急部門4週間 外科・小児科・産婦人科・精神科 各科4週間以上。ただし、うち1科は8週間履修とする。 外科…消化器外科・小児外科・乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科・呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉・頭頸部外科 地域医療研修 規程の7週間に奈良県赤十字センターでの研修(1週間)を含む。 |

奈良県立医科大学附属病院 基礎研究医プログラム |

臨床研修期間中に、基礎医学教室で研究を行う研修コース |

| 募集人員 | 1人 | |

| 1年次は必修科、2年次は地域医療研修と選択科が中心となる。特に2年次は、基礎医学教室で研究を行う。 [必修科目] 内科 循環器内科、腎臓内科、呼吸器・アレルギー内科、消化器・代謝内科、脳神経内科、総合診療科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科、腫瘍内科、血液内科から2~3科選択 救急部門 以下のどちらかの履修を行う。 救急科12週間 救急科8週間+他院救急部門4週間 外科・小児科・産婦人科・精神科 各科4週間以上。ただし、うち1科は8週間履修とする。 外科…消化器外科・小児外科・乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科・呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉・頭頸部外科 地域医療研修 規程の7週間に奈良県赤十字センターでの研修(1週間)を含む。 |

|

臨床研修情報2-2

| 2年間のローテション | 科目 | 履修期間 | 該当診療科 |

| 必修科 | 内科 | 24週間 | 循環器内科、腎臓内科、呼吸器・アレルギー内科、消化器・代謝内科、脳神経内科、総合診療科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科、腫瘍内科、血液内科 |

| 救急部門 | 12週間 | 【A・B・C1・C2プログラム・基礎研究医プログラム】 本院救急科12週間 本院救急科8週間+他院救急部門4週間 【Bプログラムのみ】 本院救急科+たすきがけ先での救急部門:合計12週間 たすきがけ病院での救急部門:合計12週間 ※麻酔科の救急部門履修読み替えは、たすきがけ先の研修規定に準ずる |

|

| 外科 | 4週間 | 消化器外科・小児外科・乳腺外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉・頭頸部外科 | |

| 小児科 | 4週間 |

【A・B・C1プログラム・基礎研究医プログラム】 本院小児科(NICU含む)4~8週間 本院小児科(NICU含む)4週間+他院小児科4週間 【C2プログラムのみ】 本院小児科(NICU含む)12週間 本院小児科(NICU含む)8週間+他院小児科4週間 |

|

| 産婦人科 | 4週間 |

【A・B・C2プログラム・基礎研究医プログラム】 本院産婦人科4~8週間 本院産婦人科4週間+他院産婦人科4週間 【C1プログラムのみ】 本院産婦人科12週間 本院産婦人科8週間+他院産婦人科4週間 |

|

| 精神科 | 4週間 | 精神科 | |

| 地域医療 | 7週間 | 地域医療受入れ医療機関 (地域の第一線の病院・診療所における、専ら外来診療・在宅診療を中心とした研修) |

|

| 選択科 | 該当診療科の 中から選択 |

眼科、皮膚科、形成外科、放射線・核医学科、放射線治療科、病理診断科、総合周産期母子医療センター、リハビリテーション科、中央臨床検査部、脳卒中センター、栄養管理部、総合受付 | |

| 奈良県立医科大学 附属病院 Bプログラム (たすきがけ) で履修可能な病院 |

1年次又は 2年次履修可 |

奈良県総合医療センター、済生会中和病院、市立奈良病院、大阪府済生会吹田病院、JCHO星ヶ丘医療センター、JCHO大阪病院、ベルランド総合病院、市立東大阪医療センター、大阪はびきの医療センター、国保中央病院、宇陀市立病院、済生会御所病院、済生会奈良病院、医真会八尾総合病院、JCHO大和郡山病院 | |

| 1年次に履修可 | 奈良県西和医療センター、八尾市立病院、大和高田市立病院 | ||

| 2年次に履修可 | 高の原中央病院、大阪暁明館病院、多根総合病院 | ||

現在の研修状況と進路

| 現在の研修医人員 | 1年次 49名 / 2年次 51名 / 研修歯科医 2名 |

|---|---|

| 研修医の 主な出身大学 |

奈良県立医科大学、獨協医科大学、北里大学、帝京大学、横浜市立大学、金沢医科大学、福井大学、藤田医科大学、愛知医科大学、滋賀医科大学、大阪大学、大阪医科薬科大学、関西医科大学、近畿大学、和歌山県立医科大学、岡山大学、川崎医科大学、香川大学、高知大学、福岡大学、久留米大学、宮崎大学、朝日大学、大阪歯科大学 |

| 研修終了後の進路 | 奈良県立医科大学附属病院、東京医科大学病院、藤田医科大学病院、松阪中央総合病院、京都府立医科大学附属病院、京都大学医学部附属病院、大阪医科薬科大学病院、大阪赤十字病院、大阪けいさつ病院、多根総合病院、大阪急性期・総合医療センター、大阪公立大学医学部附属病院、大阪はびきの医療センター、さわ病院、北野病院、市立東大阪医療センター、耳原総合病院、堺市立総合医療センター、近畿大学病院、JCHO大阪病院、八尾市立病院、国立病院機構大阪医療センター、大阪大学医学部附属病院、兵庫県立淡路医療センター、市立伊丹病院、神戸市立医療センター中央市民病院、神戸大学医学部附属病院、奈良県総合医療センター、奈良県西和医療センター、国保中央病院、大和高田市立病院、平尾病院、南奈良総合医療センター、香芝生喜病院、小倉記念病院(過去3年間) |

メッセージ

| 指導医からの一言 | 当院は、高度な専門性を持つ先進医療を担当しつつ、県中部・南部を主な医療圏とする地域中核病院として機能しています。 当院では、臨床研修センターが中心になって、研修医本位の研修ができるようにカリキュラム策定されています。 当院の臨床研修は、大学病院の高度先進医療とプライマリ・ケア医療を同時に体験できること、十分な研修指導体制の下で多くの手技が習得できること、多数の科の協力のもと、論理的な診断治療が学べることが特徴です。 |

|---|---|

| 研修医から一言 |

奈良医大の研修プログラムでは、自分の興味関心に沿った研修を行いたい、ワークライフバランスを重視したいといった、研修医の様々なニーズに応えたローテーションを組むことができます。月単位ではなく週単位でローテーションを組むことができ、変更も受け付けているため、定員を超えない限りは自分が研修したい診療科を好きなだけ回ることができます。また、ローテーションには院外研修も含めることができるため、県内のクリニックや総合病院、離島での研修を地域医療研修とは別に追加で選択できます。さらに、週単位の休暇を取得することができるため、同期と休みを合わせて旅行を楽しむなど、メリハリのある研修生活を送ることが可能です。 私は小児科志望なので、奈良医大の他に市中病院での小児科研修を2か月間選択し、2年目の後半には小児科に関連する診療科を中心にローテを組みました。週単位の休みも取得し、プライベートも充実させることができました。奈良医大ではどんな人も自分に合った研修生活を送ることができると思います。ぜひ一度見学にいらしてください。 |