E-夢 はっしん! 奈良県教育委員会メールマガジン

目次 令和3年5月1日(土曜日) 第311号

「いつもとは違う自分」 奈良教育大学教職大学院 准教授 小﨑 誠二

「第9回日本学校合奏コンクール2020全国大会ソロ&アンサンブルコンテスト(ソロ部門)」において、金賞及び文部科学大臣賞を受賞!

「第7回ナゴヤサクソフォンコンクール高校生部門」において、第1位を受賞!

「中学生・高校生のための第17回日本管弦打楽器ソロ・コンテスト高校生部門(木管楽器の部)」において、金賞及びグランプリ・クリスタルミューズ賞を受賞!(県立高円高等学校)

次世代教員養成塾(前期プログラム)第6回講座

誰でもつくれるストレスに強い「バランス脳」-The last part-

(王寺町・中学校)たけのこごはん・牛乳・かつおフライ・枝豆・あおさの味噌汁

■このメールマガジンを保存いただく方法は、こちらをご覧ください。

■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。

■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、こちらをご覧ください。

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

●いつもとは違う自分

●奈良教育大学教職大学院 准教授 小﨑誠二

「不易流行」。俳人の松尾芭蕉とその門人たちが共有していた蕉風俳諧の作風に関する理念に由来している言葉です。人が人である限りいつまでも変わらない本質的な感動「不易」の中に、常に新しい「流行」を取り入れていくことこそが「不易の本質」であるという概念が語源となっています。つまり、変わらないものをしっかり受け継いでいく唯一の方法は、新しいことを求めて変化を重ねていくことだという考え方です。

たとえば、「私」は生まれてから一貫して「私」ですが、私の体を構成している多くの細胞は約1か月、体内の水分は3日ほどですべて入れ替わっているということのようです。細胞が毎日どんどん新しいものに置き換わっているのに、記憶も含めた「私」は何十年も続いているなんて、冷静に考えるととても不思議な気がします。

人は、人生100年として、約36万5000日生きることになります。みなさんは、今日、生まれてから何日目でしょうか。アプリがありますからすぐにわかります。私の歳くらいになると、もうこんなにも過ごしてきたのか、残りはこれくらいしかないのかなどと、これから先の人生を考えてしまいます。

人は、わからない状況に不安を覚え、変わることを恐れます。一方で、知らないことを知りたいという好奇心や、新しいことに挑戦してみたいという意欲ももっています。海外旅行に行きたいとか、スポーツで勝ちたいということなどは、まさに未知の状況に対するチャレンジです。何が起こるかわからない、どうなるかわからないからこその楽しみでもあります。学校の勉強もいつもそうだったら、毎日楽しいでしょうね。

新しい服を着ておしゃれをしてみたり、素敵な人との出逢いにときめいたり、いつもとは違う自分になることががあります。

「あれ、私って、こんな人だったっけ?」

変わることを楽しめる人生を送ることができればいいな、と思います。

「第9回日本学校合奏コンクール2020全国大会ソロ&アンサンブルコンテスト(ソロ部門)」において、金賞及び文部科学大臣賞を受賞!

「第7回ナゴヤサクソフォンコンクール高校生部門」において、第1位を受賞!

「中学生・高校生のための第17回日本管弦打楽器ソロ・コンテスト高校生部門(木管楽器の部)」において、金賞及びグランプリ・クリスタルミューズ賞を受賞!

――県立高円高等学校の片岡晴南さんに聞きました。

●奈良県立高円高等学校 音楽科3年 片岡 晴南

コンクールに出場して得たこと

2020年度の賞歴

〇『第9回日本学校合奏コンクール』

録音審査による予選を通過。千葉県文化会館大ホールで行われた本選にて第1位ならびに文部科学大臣賞を受賞。

〇『中学生·高校生のための

第17回日本管弦打楽器ソロコンテスト』

東邦音楽大学にて行われた予選を通過。翌月の本選にて、金賞ならびにグランプリ・クリスタルミューズ賞を受賞。

〇『第7回ナゴヤサクソフォンコンクール』

録音審査による予選を通過。名古屋芸術大学行われた本選にて第1位を受賞。

〇『奈良県教育長賞』受賞

高校在籍中の文化活動における功績が認められ、吉田教育長より奈良県教育長賞を授与される。

これまでにもたくさんのコンクールに出場してきましたが、昨年は大学入試もあり、例年とは違ってとても忙しい日々で精神的に追い込まれていました。しかし、大変な状況のなかでも積極的にコンクールに挑戦したことで 昨年1年間で精神が鍛えられ、演奏面でもとても成長できました。

「自分にはできない」と否定的になるより、「私も挑戦しよう」と積極的に考えられるほうが、誰よりも強くなれると思います。私は、上記3つのコンクールを含め積極的にさまざまなコンクールに挑戦したことで、自分に自信を持てるようになりました。

支えていただいている多くの方への感謝を忘れず、さらに上を目指して進んでいこうと思います。

【コンクールでの演奏の様子】

【教育長表敬訪問での演奏披露の様子】

奈良県次世代教員養成塾(前期プログラム)

第6回講座(畿央大学 於:奈良県教育研究所)

第6回講座(畿央大学)の様子と受講生の感想をお伝えします。

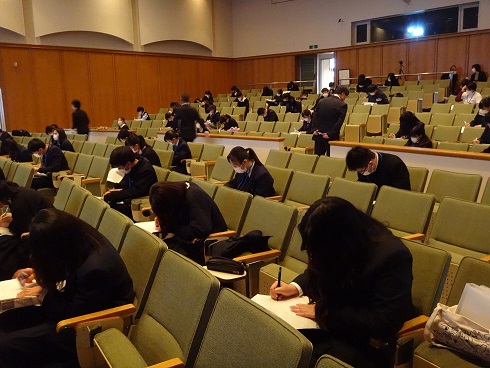

4月17日(土)に、奈良県次世代教員養成塾第6回講座(畿央大学)が行われました。 第6回講座のテーマは「私も小学生だった」。「小学校6年間の発達特性を自分の成長を振り返りながら考え、子ども達が学ぶ内容は発達に即して定められていることを理解する」ことを目標に受講生は課題に取り組みました。

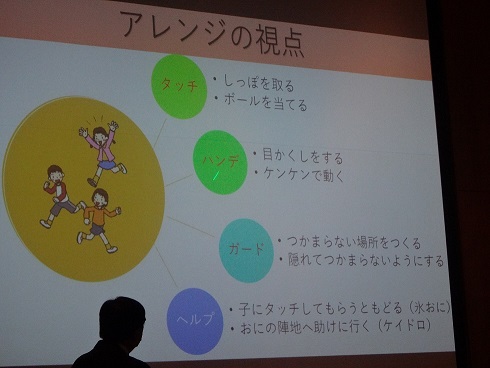

まず、幼い頃の遊びはどんな意味があったか、遊びと学びの関係について考えました。さらに、実際のグループ対抗の数あてゲームを通して、遊びと学びの関係を体感しました。最後に、小学校低・中・高学年の発達課題をもとに、鬼ごっこのルールを工夫して考えました。

受講生は、それぞれの考えをグループ内交流や全体発表することで学び合い、考えを深めることができました。

受講生の感想に次のようなものがありました。

「自分が小学生の頃にやっていた遊びを思い出したり、実際に数あてゲームをやったりしてもまた新しい学びがあり、同じ遊びをしても成長に合わせて考えることが変わり、学びも変わるということがわかり、学ぶことの楽しさを感じました。」

「遊びを通した中で学びを得ることが、学ぶことの楽しさに繋がると思いました。自分で考えた遊びによって、子供たちが通常では得られないような学びを得ることは、教えることの楽しさの1つだと思いました。」

「学びと遊びの関係性について一人一人の考えを共有したとき、自分だけではできない考えを交流させることができました。数あてゲームをすることで、実際に学びと遊びが融合していることを身をもって体験することができました。」

【グループで数あてゲームに挑戦】

【グループで数あてゲームに挑戦】

【グループの代表が講師の先生の元へ】

【グループの代表が講師の先生の元へ】

【鬼ごっこのアレンジの視点を示される】

【鬼ごっこのアレンジの視点を示される】

【真剣にワークシートに取り組む様子】

【真剣にワークシートに取り組む様子】

誰でもつくれるストレスに強い「バランス脳」-The last part-

いよいよストレスに強い『バランス脳』づくり最終編です。前回の配信では、自分の「思考のかたより」についてお伝えしました。今回は無意識に至る自分の思考(自動思考)のパターンを変えるための方法をご紹介します。

自分の“心の法則”を見つけましょう

人の考え・行動には、その人なりのパターン(心の法則)があり、日々の考えや行動に影響を与えています。元気な時はプラスの方向に、気持ちが落ち込んでいる時はマイナスの方向に思考が傾き、柔軟な考え方や行動を妨げてしまいます。

自分のパターンに気がつくことができると、落ち込むことがあっても、辛い気持ちから早く脱出できるようになります。

例えば

・会話中あくびされた

・電話がない

という事実について

「私は好かれない」

というマイナスの心の法則がはたらくと

・ 私の話は退屈?

・ ああ、嫌われた・・・

という自動思考に至ります。

このマイナスの法則をプラスの法則に転換するために、次のことを実践してみると良いでしょう。

自分へ問いかける(視点を変える)

■○○さんなら何と助言してくれるかな?

例:『たまたまその人が眠たかったのよ。あなただからってわけではないと思うよ。』

■自分は何が心配(不安)なんだろう?

例:「ますます」自分は好かれなくなるのではないか。→「そもそも」私は何を根拠に「好かれない」と思ったのだろう?自分の勝手な思い込み?

■自分ではどうしようもない事で、自分を責めていないだろうか?

例:電話がなかった理由を、本人に聞く前から悩んでも仕方ないな。

■元気な時なら、違う見方にならないか?

例: 普段は気にしないのに、最近落ち込むことが多かったからマイナス思考になっているかも。

自分に言い聞かせる(自己教示法)

脳は意外と単純です。自分で自分に言い聞かせていくと、脳が徐々にその思考に誘導されるようになります。例えば...

■気軽にやってみよう。

■自分にはできる!

■私が成長する良い機会だ。

■これを解決できなくても、○○というメリットがある。

自分の頭の中を整理できたら、改めて最初の状況についてもう一度考えてみると

・会話中あくびされた

・電話がない

という事実に対し

『人並みの付き合いはできる方だ。』

というプラスの法則がはたらき

・眠いんだろうなあ。

・おや珍しい。何か事情があるのかな。

という自動思考に至り、心を楽にすることができるかもしれません。

自分の思考パターンを変えるということは簡単なことではありませんが、気持ちがしんどくなることが多いなと悩んでいる方は、これまでお伝えした「バランス脳」づくりをぜひお試しくださいね。

奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした、我が町・我が校自慢の学校給食の献立をご紹介しています。

以下のレシピをクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。

今月の地域

王寺町・中学校

今月の献立

主食:たけのこごはん

牛乳:牛乳

主菜:かつおフライ

副菜:枝豆

汁:あおさの味噌汁

※レシピはこちら!

献立紹介

春に旬を迎える食材を多く取り入れた献立にしました。

「たけのこ」は鶏肉と油揚げ一緒に一緒に入れ薄味でも味わい深く仕上がる炊き込みごはんにしました。

「かつお」は子ども達が食べやすいフライにし、彩りとして枝豆を添えています。

「あおさ」はあおさのりともよばれる濃厚な緑色をした海藻です。食物繊維が40%以上含まれるなど栄養価が高い食材です。

取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。

奈良県先生応援サイト」はこちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。

※Q&Aのページはパスワードが必要です。

◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。

「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。

◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、こちらへ。

◎本県の教育に関するご提言、ご意見はこちらからお寄せください。

※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。

※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

◎当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室

〒630-8502 奈良市登大路町30番地

TEL 0742-22-1101(代表)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛