公設試験研究機関が実施する研究は、地域産業の振興を目的としています。この目的を達成するため、当センターでは研究開発評価制度を導入しています。当センターで実施する研究は原則として研究開発評価制度により評価を受けることになっています。(ただし、共同研究・受託研究は除く。)

【制度の内容】

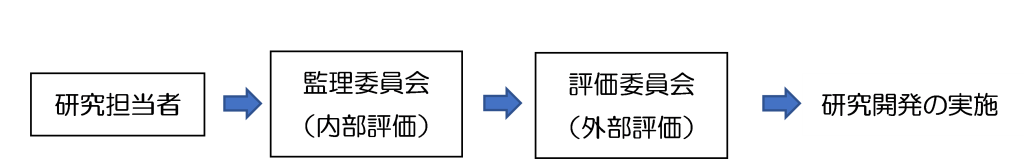

研究開発評価制度は、監理委員会と評価委員会から構成されています。

監理委員会は、当センターの各研究分野を統括する職員で構成する委員会です。研究手法・研究計画の妥当性等の評価を行います。

評価委員会は、大学・産業界等からの外部の有識者で構成され、研究内容に加えて社会的必要性、実用化の可能性等も含め、外部の視点から評価を行います。

各研究開発課題は、監理委員会および評価委員会を経て、研究開発を実施します。