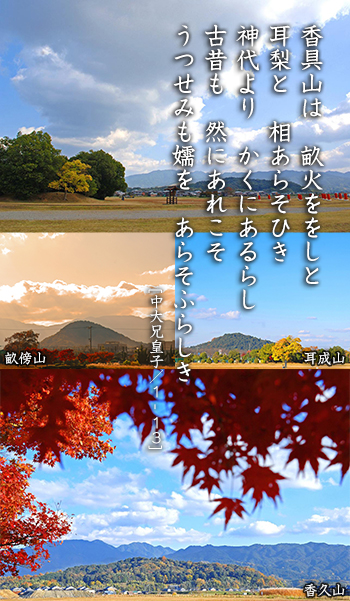

香久山、畝傍山、耳成山の大和三山が三角形を形作っている。じかに、この藤原宮跡に立って、ぐるり見回すと、大和三山に見守られていることを実感する。大極殿跡のある北を向けば耳成山、西南を向けば畝傍山、東南を向けば香久山が。

香久山、畝傍山、耳成山の大和三山が三角形を形作っている。じかに、この藤原宮跡に立って、ぐるり見回すと、大和三山に見守られていることを実感する。大極殿跡のある北を向けば耳成山、西南を向けば畝傍山、東南を向けば香久山が。 この歌は、香久山と耳成山は畝傍山をめぐって争いをしていたと歌っていて、まさに恋の三角関係!? 大和三山の恋争いとしながらも、何だか本当にあった三角関係をほのめかしているようで、気になってしまう。

香久山・畝傍山・耳成山、どれが男性で女性なのかについては諸説あります。また、大和三山が神代に恋争いをしたという伝説に、額田王をめぐる天智天皇(中大兄皇子)と弟の天武天皇(大海人皇子)との三角関係を想像する説もあります。額田王は、天武天皇とは結婚し娘をもうけましたが、天智天皇と結婚したという記録は残っていません。

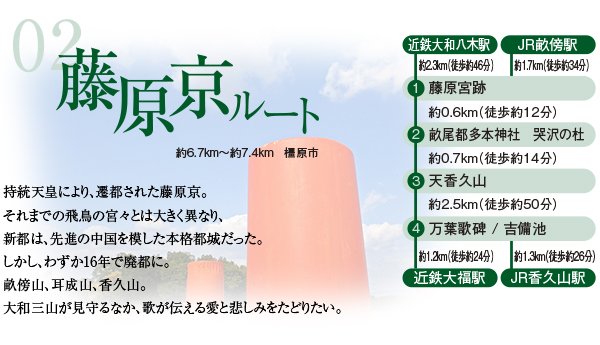

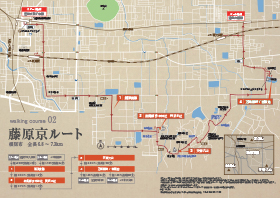

- 橿原市醍醐町

- 自由

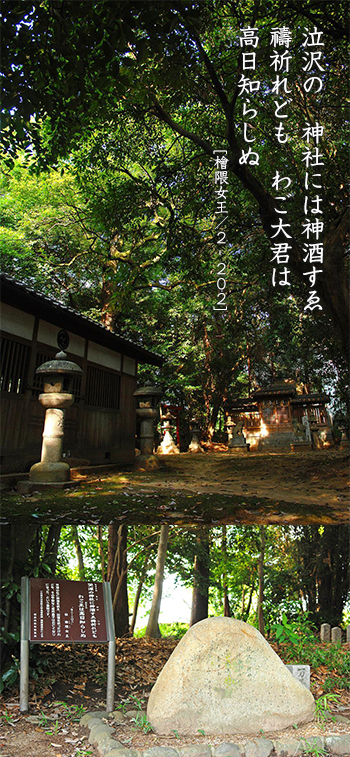

『古事記』によると、国生みの最後の段階で、伊邪那美神(いざなみのかみ)は火之迦具土神(ひのかぐちのかみ)を生んで亡くなってしまう。夫の伊邪那岐神(いざなぎのかみ)は妻の死を悲しみ泣く。流したその涙から生まれた女神が「哭沢女神(なきさわめのかみ)」だ。畝尾都多本神社(うねおつたもとじんじゃ)は、哭沢女神を祀っており、「哭沢の杜」とも呼ばれている。

『古事記』によると、国生みの最後の段階で、伊邪那美神(いざなみのかみ)は火之迦具土神(ひのかぐちのかみ)を生んで亡くなってしまう。夫の伊邪那岐神(いざなぎのかみ)は妻の死を悲しみ泣く。流したその涙から生まれた女神が「哭沢女神(なきさわめのかみ)」だ。畝尾都多本神社(うねおつたもとじんじゃ)は、哭沢女神を祀っており、「哭沢の杜」とも呼ばれている。 境内の万葉歌碑に刻まれたこの歌は、高市皇子の死を悼み、詠まれたもの。復活の呪力を持つとされる哭沢女神に祈りすがる姿に、胸を打たれる。

「哭沢の杜」となったのは、この地に泉が湧いていたから。いにしえの人々は、この泉を見て、涙の神と結びつけたのかもしれません。本殿の裏には今も、小さな泉が残っています。

神社の境内の歌碑には、檜隈女王(ひのくまのおおきみ)の歌と刻まれています。『万葉集』には、柿本人麻呂の高市皇子挽歌の反歌として載っていて、加えて檜隈女王の歌という注記があります。

- 橿原市木之本町

- 自由

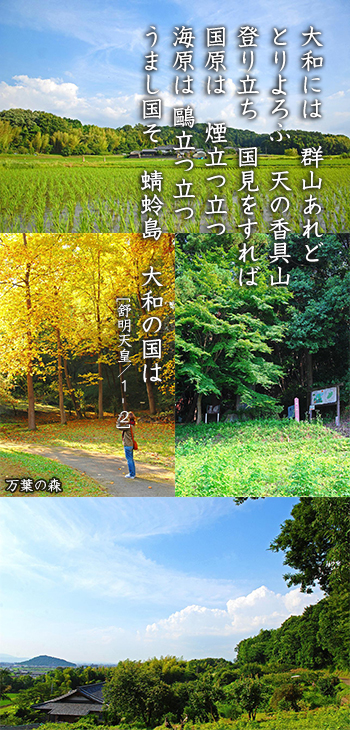

香久山には、「天から降ってきた」という伝承が残っていて、それゆえ「天の」という尊称が付くほど、大和三山のうち最も神聖視されてきた。現代人にとっても特別な存在感のある「天の香具山」だが、その形は意外にも、山というよりは小高い丘といった印象。麓には歌碑があり、耳成山と畝傍山がくっきり見渡せる。 舒明天皇のこの歌は、「国見」にて、大和国を言葉で祝福したもの。奈良に海はないので、見えるはずがないのだが、不思議なことに、海の鷗が出てくる。これはどうして?

香久山には、「天から降ってきた」という伝承が残っていて、それゆえ「天の」という尊称が付くほど、大和三山のうち最も神聖視されてきた。現代人にとっても特別な存在感のある「天の香具山」だが、その形は意外にも、山というよりは小高い丘といった印象。麓には歌碑があり、耳成山と畝傍山がくっきり見渡せる。 舒明天皇のこの歌は、「国見」にて、大和国を言葉で祝福したもの。奈良に海はないので、見えるはずがないのだが、不思議なことに、海の鷗が出てくる。これはどうして?

「国見」とは、天皇が国土の繁栄をあらかじめ祝う儀礼行事のこと。見ているのは奈良盆地だけでなく、国土全体。ちなみに古代では、「湖」や「池」も“うみ”と呼ばれていました。

国土にかまどの煙が立つのは、実りが豊かで民衆が食べ物に困っていないから。海に鷗が翔けているのは、餌となる魚がたくさんいるからです。陸と海から国の豊かさを表すこれらの光景を、あくまでも呪的に、“見える!”と言い切ることによって、そのとおり豊作を得られるものと信じられていました。

- 橿原市南浦町

- 自由

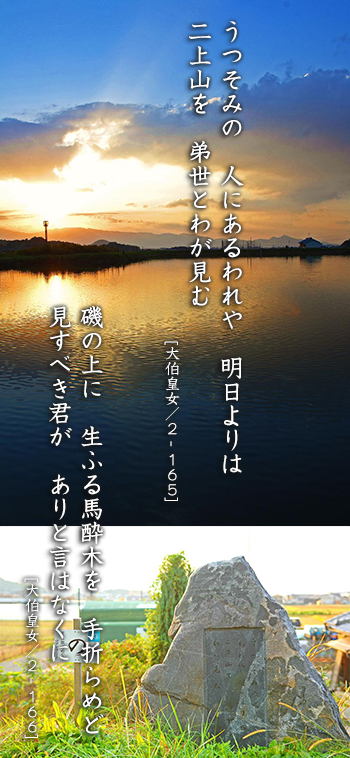

天武天皇と、持統天皇の姉・太田皇女との間に生まれた大津皇子は無謀の罪を着せられ、非業の死を遂げる。文武に秀で人望も厚かった彼の死を、だれよりも悼み、歌に託したのは姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)だった。大津皇子は最後に二上山に葬られたという。 彼女はどんな思いで、あの二上山を見ていたんだろうか。吉備池から望む二上山の夕景を前に、これらの歌を詠み返すと、深い姉弟愛に胸が熱くなる。

天武天皇と、持統天皇の姉・太田皇女との間に生まれた大津皇子は無謀の罪を着せられ、非業の死を遂げる。文武に秀で人望も厚かった彼の死を、だれよりも悼み、歌に託したのは姉の大伯皇女(おおくのひめみこ)だった。大津皇子は最後に二上山に葬られたという。 彼女はどんな思いで、あの二上山を見ていたんだろうか。吉備池から望む二上山の夕景を前に、これらの歌を詠み返すと、深い姉弟愛に胸が熱くなる。

「私は現世の人」。だから、「これからは二上山を弟と思って見る」と大伯皇女はうたっています。これはつまり、二上山を弟を思い出す“よすが”として見ているということです。

なお、この吉備池の底から、飛鳥時代の寺院跡が見つかりました。基壇の大きさや瓦の年代などから、舒明天皇11年(639)に建てられた「百済大寺」とする説が有力です。1997年には、池の護岸工事に伴う発掘調査で、池の南辺の東と西に、大きな土壇が並ぶことが確認されました。

- 桜井市吉備

- 自由

※ウォーク中のけがや病気、事故等について発行者は一切の責任を負いかねます。

※交通ルールを遵守し、道路管理者等の指示に必ず従うと共に、各自の体力や時間に応じてご自分の責任で安全にウォークをお楽しみ下さい。

※記載の情報は2013年1月現在のものです。諸般の事情で現在のルート、スポットの様子が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※各施設への見学等は事前の確認をお願いします。

※当ホームページについては、正確を期して作成しておりますが、取材をおこなったライターの主観に基づいて作成している部分も含まれますので、見解・学説等の相違についてはご了承ください。