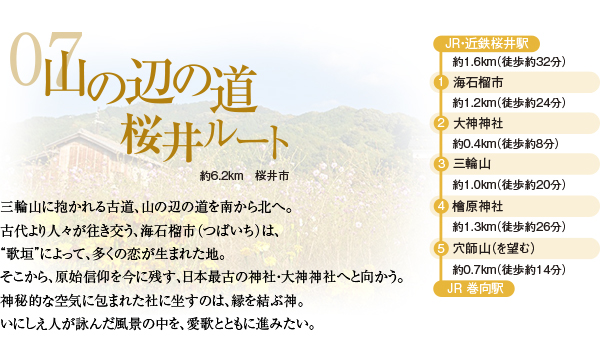

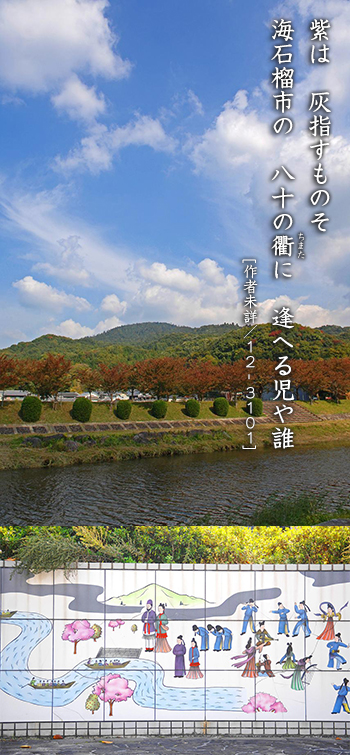

三輪山の麓、初瀬川が流れる穏やかな河川敷公園。ここは古代、「海石榴市」と呼ばれ、日本最初の大きな市が開かれた地。古代の市場は、物を売り買いするだけの場所ではなく、大道芸をしたり、集会を行う場所でもあった。春と秋になると、若い男女がここに集まり、即興でつくった歌を掛け合いながら求愛する「歌垣」が行われたという。歌垣は、現代でいえば、結婚相手を探すお見合いパーティーみたいなものだとか。この歌も歌垣で詠まれたのかな。相手の名前を聞いているようだけど?

三輪山の麓、初瀬川が流れる穏やかな河川敷公園。ここは古代、「海石榴市」と呼ばれ、日本最初の大きな市が開かれた地。古代の市場は、物を売り買いするだけの場所ではなく、大道芸をしたり、集会を行う場所でもあった。春と秋になると、若い男女がここに集まり、即興でつくった歌を掛け合いながら求愛する「歌垣」が行われたという。歌垣は、現代でいえば、結婚相手を探すお見合いパーティーみたいなものだとか。この歌も歌垣で詠まれたのかな。相手の名前を聞いているようだけど?

古代では、男性が女性の本名を聞くことがプロポーズでした。当時、本名は魂にも相当するものと考えられていて、本名を明かすということは結婚OKということ。

紫色は当時、高貴な色とされており、美しい紫色を出すには、椿の灰を混ぜると良いとされていました。相手の女性を「紫」に、自分を「灰」に例え、「あなたは美しい。でも僕と結婚すると、もっと綺麗になるよ」と口説いているのです。

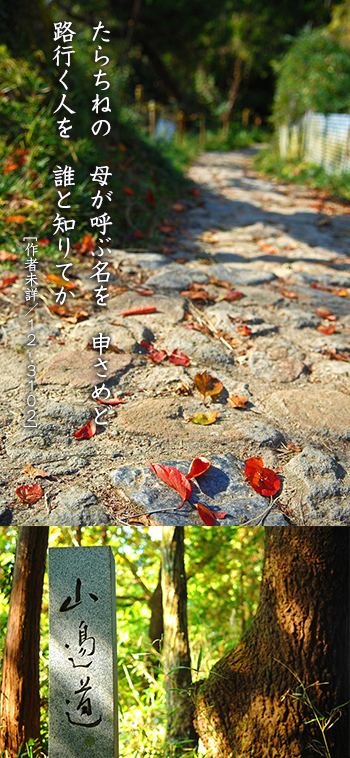

上記の歌に対する女性の返歌。「初めて会った知らないあなたに、名前を告げることはできない」と、求婚する男性に断っている。今でいうと、初めて出会った男性に電話番号を聞かれて教えようかどうしよう、と思う心理と似ているのかも。古代では、男性から誘うものと決まっていたのかな。女性から男性を誘う時は、どうしていたのだろう。

上記の歌に対する女性の返歌。「初めて会った知らないあなたに、名前を告げることはできない」と、求婚する男性に断っている。今でいうと、初めて出会った男性に電話番号を聞かれて教えようかどうしよう、と思う心理と似ているのかも。古代では、男性から誘うものと決まっていたのかな。女性から男性を誘う時は、どうしていたのだろう。

誘うのはいつも男性からだったようです。求婚された女性は、一度断るのが礼儀とされていたようで、この歌の場合も、ふくみをもたせた断り方をしているので、礼儀に従ったという可能性がありますね。

古代の結婚は、現代のように同居が一般的ではなく、男性が女性のもとに通う通い婚でした。当時は一夫多妻制で、男性はたくさんいる妻の中から、その日会いたい妻のもとに通ったと考えられています。

- 桜井市金屋

- 自由

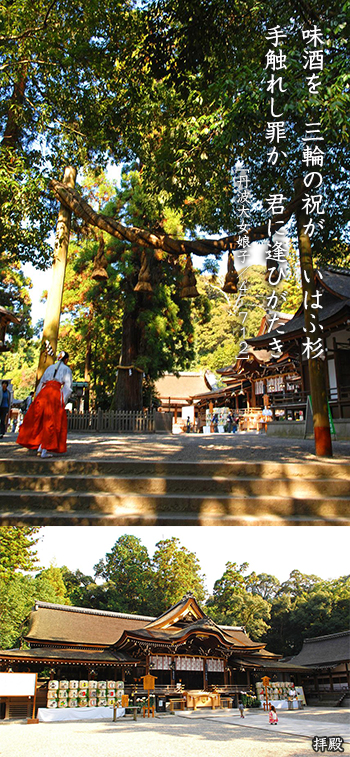

大神神社の神聖な神杉に触るようなことをしたせいで、あの人に会えないのかな、と嘆いている。好きな人が会いに来てくれなくなるような罰あたりなことをしたのだろうか、と思い悩む気持ち。現代の私たちも共感できる、切ない恋歌だ。

大神神社の神聖な神杉に触るようなことをしたせいで、あの人に会えないのかな、と嘆いている。好きな人が会いに来てくれなくなるような罰あたりなことをしたのだろうか、と思い悩む気持ち。現代の私たちも共感できる、切ない恋歌だ。

「こんなに好きなのに、あなたに会えないなんて」。なかなか気持ちが通じないことを、何かタブーを犯したせいだろうかと自問し、苦悩しています。

日本酒発祥の地といわれ、お酒のことを「みわ」と呼ぶようになったとか。ゆえに、「神酒」と書いて「みわ」と読みます。

- 桜井市三輪1422

- 0744-42-6633

- 境内自由

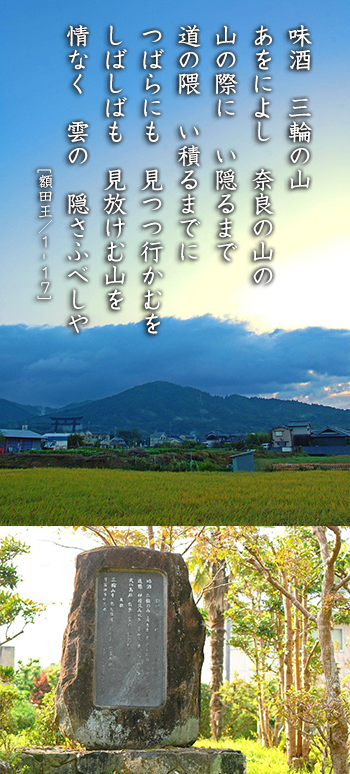

いにしえから、神聖な山として崇拝されてきた三輪山。額田王にとってもそうだったのだろう。ずっと山を見て行きたいのに、雲に隠れて三輪山が見えなくなってしまう、と嘆いている。

いにしえから、神聖な山として崇拝されてきた三輪山。額田王にとってもそうだったのだろう。ずっと山を見て行きたいのに、雲に隠れて三輪山が見えなくなってしまう、と嘆いている。 大神神社から、三輪山を望みながら山の辺の道を北へ向かう。やがて、他の山々に隠れ、三輪山が見えなくなってしまう。その日の天候によっては、歌と同じように雲に隠れることがあるかもしれない。額田王の切なさが伝わってくる。

大神神社は、『古事記』にも記される日本最古の神社の一つ。そのご神体が三輪山で、古い信仰の形を今に残しています。この歌は、近江大津宮(現在の滋賀県大津市)へ向かう時にうたったもの。三輪山をうたうことで、奈良を離れる寂しさとつらさを表現しています。三輪山は、古代の人にとってそれほど象徴的な山でした。

- 桜井市三輪

- 自由

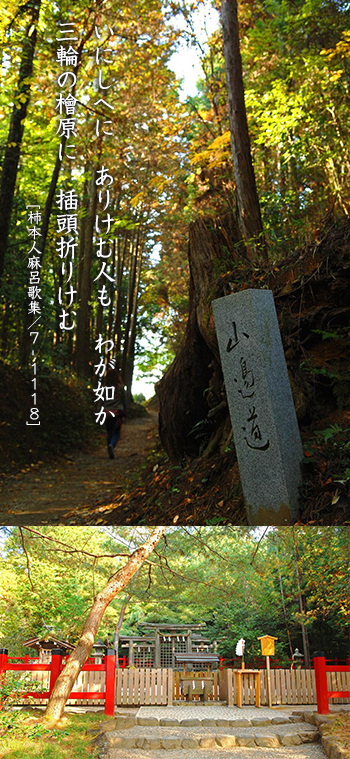

大神神社から、狭井神社、玄賓庵を通り、うっそうとした山道を抜けると到着。檜原神社は大神神社の摂社。本殿はなく、三ツ鳥居の前で神に拝す。

大神神社から、狭井神社、玄賓庵を通り、うっそうとした山道を抜けると到着。檜原神社は大神神社の摂社。本殿はなく、三ツ鳥居の前で神に拝す。 かつては、この辺りにヒノキがたくさん生えていたのだろうか。

ヒノキの枝を頭にさしたとあるけれど、古代の人は、花だけではなく木の枝なども髪飾りにしていたのかな。

神聖な三輪山のヒノキを髪にさすことで、パワーをもらえると考えられていたのでしょう。かざしにすることで、草木の生命力を身に引き寄せることができると考えられていました。

三輪山のパワーを感じると同時に、神社からの景色も絶景なので、土地のパワーももらえるかも。

- 桜井市三輪檜原

- 0744-45-2173

- 境内自由

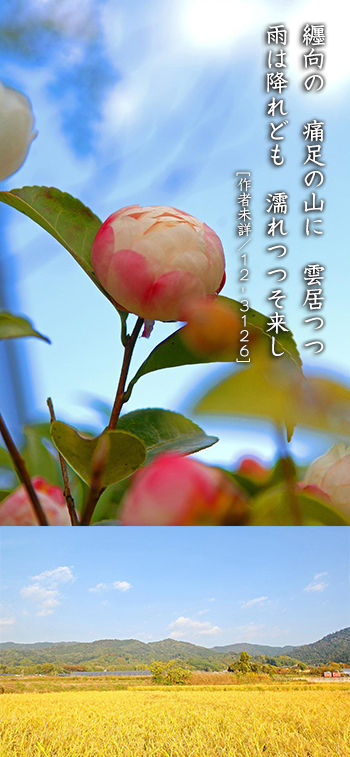

「纏向の痛足」は、現在の桜井市穴師一帯のこと。

「纏向の痛足」は、現在の桜井市穴師一帯のこと。この歌は、女性から男性に贈られた歌。その歌に答えたのが、これだ。

ひさかたの 雨の降る日を わが門に 蓑笠着ずて 来る人や誰[作者未詳/12-3125](訳/久方の雨が降る日に、わが家の門に、蓑笠もつけずに来ている人は誰)。

女性は恋人が来たのだとわかっていながら「誰?」と聞く。答える男性は、「雨なんて関係なく、会いたいから来たのだ」とストレートに愛の告白をしている。なんと微笑ましく、愛に満ちた二人なのか。

恋愛の歌ではなく、神を迎えるための歌だったという説もあります。巻12-3125の中に「来る人や誰」とありますが、これは神様なのではないかと。恋人ならば、雨の日に蓑笠も着ずに来ることもないですよね。儀式を行う家の門に誰かの気配を感じる、人ではなくそれは神だったという歌かもしれません。

また、「恋人の聖地」の碑が立っており、若い女性やカップルの姿も多く見られる。縁結びの神を祀る大神神社のもとで、二人の縁と愛を深めよう。

- 桜井市三輪

- 境内自由

※ウォーク中のけがや病気、事故等について発行者は一切の責任を負いかねます。

※交通ルールを遵守し、道路管理者等の指示に必ず従うと共に、各自の体力や時間に応じてご自分の責任で安全にウォークをお楽しみ下さい。

※記載の情報は2013年1月現在のものです。諸般の事情で現在のルート、スポットの様子が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※各施設への見学等は事前の確認をお願いします。

※当ホームページについては、正確を期して作成しておりますが、取材をおこなったライターの主観に基づいて作成している部分も含まれますので、見解・学説等の相違についてはご了承ください。