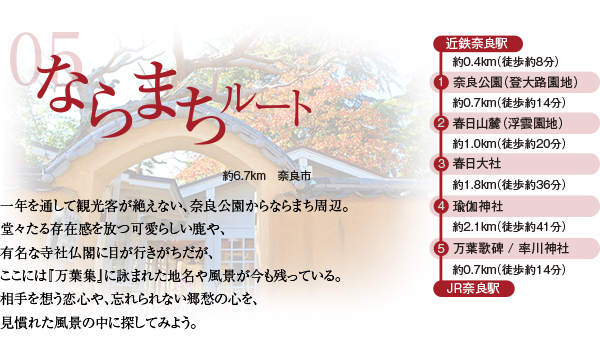

文庫2巻P203

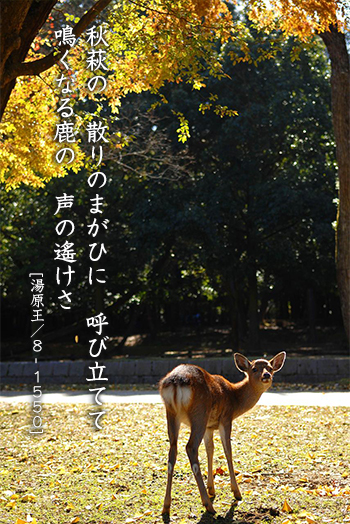

あきはぎの ちりのまがいに よびたてて なくなるしかの こえのはるけさ

秋萩の散りかう中にまぎれて、妻を呼び立て鳴くらしい鹿の声の遙かなことよ。

近鉄奈良駅から若草山方面へ進むと、ほどなく右側に奈良公園が見えてくる。悠々とのんびり過ごす鹿たちの姿がほほえましい。

近鉄奈良駅から若草山方面へ進むと、ほどなく右側に奈良公園が見えてくる。悠々とのんびり過ごす鹿たちの姿がほほえましい。歌には「鹿の声」とあるから、『万葉集』の時代にも、この辺りでは鹿が草をはんでいたのだろう。

奈良ならではのこの風景は、もしかしたら、奈良時代から変わっていないのかもしれない。

『万葉集』の植物のなかで最も多く詠まれているのが「萩」です。古代の人が愛した花は、地味で控え目なものが多い。それが、日本独特の美意識なのかもしれませんね。

ちなみに、次に多くうたわれているのは梅。梅は日本古来のものと思われがちですが、当時、中国から渡来した植物です。

- 奈良市登大路町

- 自由

文庫1巻P218

はるひを かすがのやまの たかくらの みかさのやまに あささらず くもいたなびき かおとりの まなくしばなく くもいなす こころいさよい そのとりの かたこいのみに ひるはも ひのことごと よるはも よのことごと たちていて おもいそわがする あわぬこゆえに

春の日の霞む春日山中の、大君の高御座(たかみくら)をおおう御笠の、三笠の山に、朝はつねに雲がかかり、郭公(かっこう)が間断もなく鳴きついでいる。その雲のように心もためらい、この鳥のように片恋ばかりに、昼は一日中、夜は一晩中、立っても坐っても物思いをすることだ。逢えないあの子のために。

文庫1巻P218

たかくらの みかさのやまに なくとりの やめばつがるる こいもするかも

高御座(たかみくら)のみ笠の山に鳴く鳥のように、たえ間もない恋をすることよ。

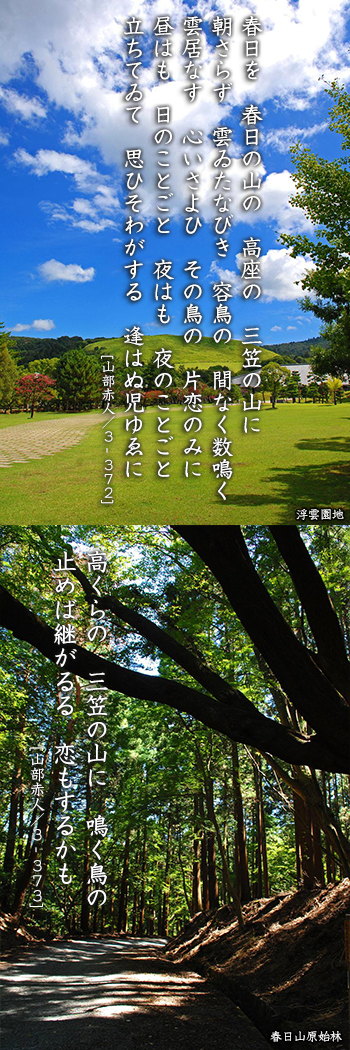

東大寺の参道前に広がる浮雲園地からは目の前に若草山、その右隣には御蓋山(みかさやま)が望める。

東大寺の参道前に広がる浮雲園地からは目の前に若草山、その右隣には御蓋山(みかさやま)が望める。 この2首は、長歌と反歌。

御蓋山の山麓、春日野で詠んだという歌で、山にかかる雲や鳴く鳥を見て、恋心と重ね合わせた、センチメンタルな内容。

柿本人麻呂と並び称された山部赤人だが、恋の歌を詠むことは少なかったという。 どんな気持ちで詠んだのか、彼の心の内が知りたい。

春日野は、現在の春日野町あたり。都のすぐ近くで、いわば奈良時代の人々のピクニックポイントでした。また、生命力をもらえるという春菜を摘む場所でもありました。現代でも、奈良公園のある春日野町周辺は、春や秋になるとピクニックをする人たちでにぎわっています。

- 奈良市雑司町

- 自由

文庫1巻P208

ふじなみの はなはさかりに なりにけり ならのみやこを おもほすやきみ

藤の花が波うって盛りになったなあ。奈良の都を恋しくお思いでしょうか。あなた。

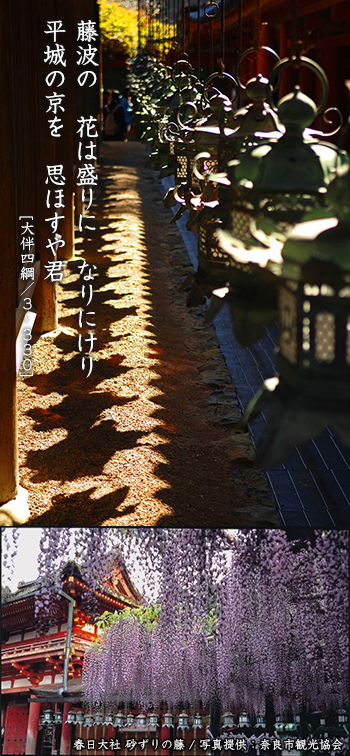

奈良で「藤」といえば、春日大社の藤を思い出す人も多いのでは。

奈良で「藤」といえば、春日大社の藤を思い出す人も多いのでは。 春になると、名木として知られる「砂ずりの藤」が、麗しい紫色に染まる。

大伴四綱は、遠い大宰府の地から、藤の咲く都を思い出していたのだろうか。

実際に、都に藤が咲いていたというよりは、華麗なさまが都を連想させることから、「藤」が詠まれたのでしょう。大伴旅人ら、同じ大宰府のいる官人に向けてうたった歌です。

この当時、春日大社の前身である藤原氏の氏神が同地に祀られていました。藤原一族を称えて「藤波」と詠んだという説もあります。

- 奈良市春日野町160

- 0742-22-7788

- 4月~9月 6:00~18:00、10月~3月 6:30~17:00

文庫2巻P52

ふるさとの あすかはあれど あおによし ならのあすかを みらくしよしも

古京となった飛鳥もよいけれども、青丹よき奈良の明日香を見るのもよいことよ。

ならまちにある世界遺産の元興寺は、平城京に都が遷った際に、飛鳥から移されてきたお寺。前身は法興寺(飛鳥寺)といい、現在も、元興寺の極楽坊の屋根の一部に、1400年前の飛鳥時代の瓦を見ることができる。

ならまちにある世界遺産の元興寺は、平城京に都が遷った際に、飛鳥から移されてきたお寺。前身は法興寺(飛鳥寺)といい、現在も、元興寺の極楽坊の屋根の一部に、1400年前の飛鳥時代の瓦を見ることができる。 往時の元興寺は広大な敷地を誇り、今のならまち全体が境内だったという。この辺りを「平城(なら)の明日香」と表現した大伴坂上郎女は、そこにかつての都である飛鳥を見たのだろうか。

瑜伽神社と元興寺塔跡にこの歌の歌碑があり、なかでも高台にある瑜伽神社からは、ならまち一帯が一望できる。

ここでいう「故郷(ふるさと)」は、現代人の故郷(生まれ育ったこきょう)とは少し違うようです。宮中の人々にとっては、平城京に都が遷った後も、飛鳥が「古き良き郷」=「故郷」でした。

歌碑のある元興寺塔跡には、立派な桜の木があり、春に訪れると見事な桜を愛でることができますよ。

- 奈良市高畑町1059

- 0742-27-5299

- 7:00~17:00

文庫2巻P95

はねかづら いまするいもを うらわかみ いざいざかわの おとのさやけさ

葉根蘰(はねかづら)を新たにする娘が初々しいのでさあと誘う、率川の音の清らかなことよ。

率川は、春日山から飛火野、鷺池を通り、菩提川に名を変えて佐保川へと注ぐ川。

率川は、春日山から飛火野、鷺池を通り、菩提川に名を変えて佐保川へと注ぐ川。 率川神社の近くを流れているのだが、地面の下を通っていて、川の姿を見ることはできない。一方、猿沢池の南側なら、川の様子を見ることができるが、水量はごくわずか。

奈良時代は清流だったのだろうか。

ここでは、「いざ」と「率川(いざかわ)」をかけているのかな。

葉根蘰とは何だろう。

葉根蘰とは、年頃になった少女がつける、つる性の植物の葉と根でできた髪飾りと考えられています。葉根蘰をつけることが成人した証となります。 この歌の中で最も伝えたいのは「音の清けさ」。前の4句のたとえが「率川」を導き出し、初々しい娘のイメージが川の流れる音の清らかさを強調します。

- 奈良市本子守町18

- 境内自由

春日大社の末社で、日本で唯一、夫婦の大國様を祀る神社。夫婦円満や縁結びの神様として知られる。境内には、願い事が書かれたピンク色のハートの絵馬がずらり。恋愛成就を願う女性の文字が並ぶ。人気は、水占い。占いの紙を清流に浸すと、文字が浮かび上がってくる。恋の行方を見る、風流でロマンティックな占いだ。

- 奈良市春日野町160

- 0742-22-7788(春日大社)

- 9:00~16:30

井上内親王をはじめ、他戸親王、藤原広嗣ら奈良時代末から平安時代初期にかけて、非業の死を遂げた8名の怒りを鎮めるために祀られた神社。境内には、縁結びの神様を祀る出世稲荷社が立ち、最近では縁結びの神社としても知られるように。可愛らしい恋みくじや、縁結び祈願絵馬があり、ご利益を求めて若い女性の参拝者が足繁く通う。

- 奈良市薬師堂町24

- 0742-23-5609

- 9:00~17:00

わが国最古とされる万葉植物園。約3haもの広大な園内は、萬葉園、五穀の里、椿園、藤の園に大きくわけられ、『万葉集』に詠まれている約300種の万葉植物が植栽されている。なかでも、春日大社の社紋でもある「藤」の園には、20品種、約200本の藤の木が。毎年4月下旬から5月上旬にかけて見頃を迎え、優美な藤の姿を愛でることができる。

- 奈良市春日野町160

- 0742-22-7788(春日大社)

- 9:00~16:30(12月~2月は~16:00)

- 入園500円

- 無休(12月~2月は月曜休園、月曜が祝日の場合は翌日休)

■歌の表記は『万葉集 全訳注原文付』(編者/中西進 発行/講談社)を参考にしました。

※ウォーク中のけがや病気、事故等について発行者は一切の責任を負いかねます。

※交通ルールを遵守し、道路管理者等の指示に必ず従うと共に、各自の体力や時間に応じてご自分の責任で安全にウォークをお楽しみ下さい。

※記載の情報は2013年1月現在のものです。諸般の事情で現在のルート、スポットの様子が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※各施設への見学等は事前の確認をお願いします。

※当ホームページについては、正確を期して作成しておりますが、取材をおこなったライターの主観に基づいて作成している部分も含まれますので、見解・学説等の相違についてはご了承ください。

※ウォーク中のけがや病気、事故等について発行者は一切の責任を負いかねます。

※交通ルールを遵守し、道路管理者等の指示に必ず従うと共に、各自の体力や時間に応じてご自分の責任で安全にウォークをお楽しみ下さい。

※記載の情報は2013年1月現在のものです。諸般の事情で現在のルート、スポットの様子が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※各施設への見学等は事前の確認をお願いします。

※当ホームページについては、正確を期して作成しておりますが、取材をおこなったライターの主観に基づいて作成している部分も含まれますので、見解・学説等の相違についてはご了承ください。