ChatGPTなどAI(人工知能)の進歩には恐ろしささえ感じるこの頃ですが、20世紀中盤に人工知能の倫理規則=ロボット3原則を提示したアメリカのSFおよび推理小説作家アイザック・アシモフ(1920-92)をご存じでしょうか。50年代に発表した『われはロボット』や『鋼鉄都市』などは、ロボットという存在を中心に据えたSF小説の記念碑的な作例とされています。

アシモフがSF作家として一躍脚光を浴びたのは、弱冠21歳で発表した短編小説『夜来たる』(1941)によってでした。この作品の舞台となる架空の惑星は、太陽が6個もあるため常に「昼」の状態にあり、住民は「夜」を知りません。ところがこの星には、約2,000年に一度だけ(!)長い皆既日食が訪れるらしいのです。生涯で初めての夜=天を覆う闇を体験したとき、住民はどう反応するのだろう…また、2,000年前の祖先たちはどうだったのか…というお話です。

現実のわれわれは、昼と夜が交互に繰り替えされる時間の中に生きていますが、焚火からLEDにいたるまで様々な光源によって夜の活動を広げてきました。2011年、東日本大震災後の電力不足により東京電力管内の一部で実施された計画停電(!)では、技術によって克服したかに思えた夜の怖さを再確認することになったのではないでしょうか(当時私は都民でしたので他人事ではなく)。つい先日も台風6号で沖縄方面は停電に悩まされたとのことですが、真夏だけにむしろ空調や冷蔵庫が使えないほうがつらかっただろうと思います。

自然光であれ人工光であれ、われわれが生きるうえで「光」は欠かせません。光のある世界だからこそ、視覚を持って生きていると言えるでしょう。したがって美術であれ文学であれ、光に象徴的なものを読み込んだり、光から想を得た表現や作品は数多く生み出されてきました。上記の『夜来たる』もそのひとつですが、美術では今年、まさしく光をテーマとした展覧会『テート美術館展 光―ターナー、印象派から現代へ』が開催されています。本稿掲載時では東京・六本木の国立新美術館において開催中で(10月2日まで)、その後は大阪中之島美術館でも開催の予定です(10月26日から来年1月14日まで)。

この展覧会は、イギリスを代表する美術館、テートのコレクションから、光をテーマにした近代・現代美術作品を選んで構成したものです。ロマン主義のウィリアム・ブレイク(1757-1827)や「光の画家」ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775-1851)、あるいはラファエル前派の力作が入っているあたり、いかにもイギリスの美術館らしいところです。もちろんフランス印象派の作品も選ばれています。こうした19世紀近代絵画では、絵具などの画材によって光の精神性や象徴性、あるいは光と色の視覚経験そのものの造形化が実践されました。

20世紀になると、美術表現の多様化、いわゆる前衛美術の登場と呼応するように、光へのアプローチや表現も多様化していきます。そのひとつには19世紀前半に誕生した写真による芸術的表現が挙げられます。以前このコラムでも触れたことがありますが、「写真」にあたる英語「フォトグラフィ Photography」(仏語、独語もほぼ類似)は「photo(光の)」と「graph(書く、描く)」を合成して創られた言葉で、レンズという光学機器を介して「光で描いた絵」が写真というわけです。ですからこの展覧会でも、光と影のイメージを追究した20世紀前半の写真作品が含まれています。

第二次世界大戦後の美術では光へのアプローチがさらに拡大します。『テート美術館展 光―ターナー、印象派から現代へ』では、タイトルで「ターナー、印象派」を強調している一方、こうした20世紀の美術表現の変化にかなり重きを置いており、そちらも見ごたえがあるのが特徴です。たとえばアメリカ第二次世界大戦後の抽象表現主義絵画では、近代絵画をさらに推し進めて色(光)による崇高で精神的な絵画空間の構築が行われました。一方、抽象絵画でもオプティカル(光学的)アートと呼ばれる傾向では、知覚心理学を応用して錯視的効果を体感させるような造型が試みられています。

また、光(光源、発光体)そのものが作品になるのも現代美術の特徴で、これも近現代の技術発展の結果と言えるでしょう。1960年代に台頭したミニマリズムの作家の一人、アメリカのダン・フレイヴィン(1933-96)は20世紀を代表する人工光源のひとつ、蛍光灯を用いた「光る」作品で一世を風靡しました。

LEDのような新世代の照明が普及してきた今、フレイヴィンが使った蛍光灯もやがては姿を消す運命にありますが、こうした光学や電気をはじめ技術の変化と発展は、光を使った現代美術作品にも多様化と変化をもたらしています。日本でもお馴染みといえるアーティストでは、ジェームズ・タレル(1943-)やオラファー・エリアソン(1967-)の作品を『テート美術館展 光―ターナー、印象派から現代へ』で体感すること(あえて「見る」とは言いません)ができます。

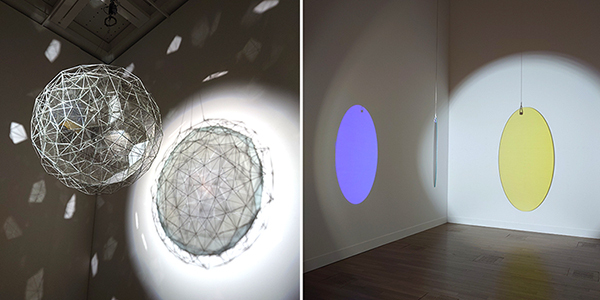

国立新美術館にてオラファー・エリアソンの作品:筆者撮影

オラファー・エリアソンの作品は来場者も撮影可能ですので、私が国立新美術館で取ってきたスナップをご覧に入れます。エリアソンは光を介して人とそれを取り巻く環境を省察させるようなところがあります。日本国内では、金沢21世紀美術館(石川県)や原美術館ARC(群馬県)に屋外常設展示の作品が設置されており、それらは自然光とガラスやレンズが生み出す効果が特徴的な作品です。テート美術館展では、屋内展示ですから、また味わいの異なる光の経験ができるものとなっています。

テーマが大きいだけに、国立新美術館の大きな展示室を使っていても、どことなく駆け足な構成な感じは否めませんが、それでも堪能できる企画展でしたので紹介しておきます。

安田篤生 (副館長・学芸課長)