開館50周年記念事業が続く当館では7月8日から企画展『富本憲吉展のこれまでとこれから』を開催いたします。その同じ日から、大阪中之島美術館では『民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある』展が始まるのをご存じの方も多いと思います。別に「狙って」同時開幕というわけではないのですが、「民藝」と富本憲吉にはつながりがありますので、少し書いてみることにしましょう。

『民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある』展公式ウェブバナー

当館で2021年夏に特別展『ウィリアム・モリス 原風景でたどるデザインの軌跡』を開催した際、第6展示室を『ウィリアム・モリスを愛でた富本憲吉─館蔵品から』と題した特集コーナーにしたことをご記憶でしょうか。富本憲吉(1886~1963)はウィリアム・モリス(1834~1896)の芸術思想に傾倒して20世紀初頭にイギリスへ私費留学をし、西洋近代デザインの潮流に触れると同時に、モリスを日本へ紹介した先達の一人でした。そして、モリスとモリスに影響を受けたアーツ・アンド・クラフツ運動と同じく、富本にとって「生活の中の美」あるいは「生活そのもののデザイン」は重要なテーマだったと言えます。

日本においてそのような「生活の中の美」を追究したのが「民藝運動」でした。民藝運動の中心を担ったのは日本民藝館の創設者でもある柳宗悦(1989-1961)ですが、「民衆的工藝」を縮めて「民藝」という言葉が生み出されたのは大正末期です。この「民藝」の語が世に広まったきっかけは翌年書かれた『日本民藝美術館設立趣意書』だとうことで、この趣意書の起草者として柳宗悦・濱田庄司・河井寛次郎と共に名を連ねていたのが富本憲吉でした。富本は一時期民藝運動に関わったのち独自に陶芸の道を進むことになります。東京国立近代美術館で好評を博した展覧会『柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年』(2021-22)では「富本とリーチ」というセクションがあり、富本とその親友バーナード・リーチ(1987-1979)に光が当てられていましたが、大阪中之島美術館の『民藝 MINGEI』展ではどうでしょうか。奈良と大阪は近いですから、ぜひ両館あわせてご覧いただければと思います。

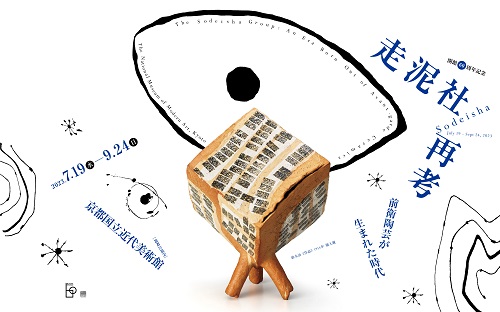

民藝運動は陶芸にとどまらず染織や木工など幅広い工芸的分野での造形運動となりました。富本は陶芸の道に邁進していくわけですが、第二次世界大戦後になると、陶芸の世界にも絵画や彫刻と同様に「前衛」の風が吹くようになっていきます。京都国立近代美術館では、これまた同時期に、開館60周年記念として『走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代』展が始まります(7月19日から)。これは戦後日本の美術工芸に大きな足跡を残した京都の陶芸作家集団「走泥社」の活動を振り返る展覧会です。

『走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代』展公式ウェブバナー

戦後間もない1948年に八木一夫(1918-79)、鈴木治(1926-2001)ら5人のメンバーで発足した走泥社は、その後メンバーが入れ替わりながらも1998年の解散まで半世紀にわたって活動をつづけました。あえて民藝運動と比較するならば、生活の中の美、言い換えれば「用の美」を重視した民藝に対して「無用の美」を追究したのが走泥社と言えるでしょう。走泥社は近現代美術=パブロ・ピカソやパウル・クレーさらにはイサム・ノグチにも刺激を受けながら、「器」ではない純粋造形としての陶芸=「オブジェ焼」を生み出しました。そうした走泥社の典型的な前衛表現として頻繁に言及されるのが八木一夫の《ザムザ氏の散歩》(1954年、題名もすごいですね)で、これは陶(やきもの)という工芸手法で作られた抽象彫刻の優品となっています。美術の文脈で見ると、20世紀に入って彫刻のすそ野は広がり、素材に関しては従来の石や木からスチール・プラスチックなど近現代の技術を反映したものもどんどん取り入れられ、彫刻の「かたち」もどんどんと多様化していきます。そんな中で、陶や染織といった従来の工芸的素材・手法による彫刻的・オブジェ的な表現も次々と生み出されてきたのです。

こんなわけで今年の夏は、大阪・京都・奈良の3都市3美術館で日本の工芸・陶芸分野の企画展がほぼ同時期に開催されます。冒頭にも書いたように狙って合わせたわけではありませんが、この機会にハシゴ鑑賞をされてみてはいかがでしょう。

安田篤生 (副館長・学芸課長)