2025年10月25日

学芸員 村上 かれん

美術をみること、生きること ―“行為”の作品から考えたこと

私は昨年から学芸員として働きはじめ、美術を展示する立場になりました。展覧会に足を運んでくださるお客さまの姿を見ているうちに、

「なぜ人は美術をみるのだろう? なぜ人は作品をつくるのだろう?」

という問いを持つようになりました。

今年の春に担当したコレクション展「新・古美術鑑賞 ―いにしえを想いて愛せる未来かな」のチラシには、「美術がなくても人は生きていけますが、美術は日々に彩りをもたらしてくれます」という文言を書きました。美術は暮らしの必需品ではありませんが、美術をみて、未知のイメージを知る喜びを感じたり、歴史的背景を考えたり、美術を通して感じる自分の心の動きを楽しんだりすることで、生活や人生が豊かになると考えていました。

しかしこの度、特別展「奈良ゆかりの現代作家展 安藤榮作―約束の船―」に際して関連展示として、

コレクション企画「行為と作品 ―戦後日本の前衛:白髪一雄・元永定正・田中敦子の「絵」」を担当し、戦後の世界を席巻した“行為”の作品について勉強したことで、美術は、ただ単に“日々に彩りをもたらしてくれる”以上の力を発揮するときがあるのではないかと感じました。

今回は、若輩者の私なりに感じた「美術の力」[1] について書いてみたいと思います。

について書いてみたいと思います。

“行為”と作品 ―戦後の新しい表現

作家が作品をつくるときには常に、筆で絵の具を塗る、のみや斧で素材を刻むといったように、物質に別の物質や力を加える“行為”が伴います。しかし、歴史においては長らく、完成形の作品こそが重視されており、作家がどのような行為を経て作品を制作したかということは、必ずしも主要な要素とはみなされていませんでした。

この価値観は、第二次世界大戦によって転換します。大量破壊・大量殺戮を目の当たりにした人々は、自分たちがこの世界に現実に存在するのだという「実存」の揺らぎを感じ、作家たちは、完成した作品よりも、制作過程の“行為”に重きを置くようになっていくのです。

原爆投下を受けて敗戦した日本でも、行為を伴う美術表現が隆盛します。

今回の関連展示では、行為にまつわる作品として、当館の大橋コレクションを中心に、戦後関西で活動した具体美術協会の作家である、白髪一雄、元永定正、田中敦子の作品を紹介しています。

白髪一雄作品展示風景(関連展示「行為と作品」)

白髪一雄(1924-2008)は、素手の指を使って描くところから徐々に行為を発展させていき、足で描くフット・ペインティングを生み出しました。白髪の作品では、絵の具が渾然と混ざり合って大きなうねりを描いています。その分厚い絵の具の層からは、絵の具自体の持つ色や質感の力、そして、絵の具に身体をぶつけた白髪の制作行為の力強さを感じられます。

元永定正(1922-2011)は、渡米を期に作風を大きく変化させましたが、今回展示しているのは比較的初期の、キャンバスを傾けて絵の具を流し込んだ「流し」の作品です。日本画のたらし込みにヒントを得たもので、作品からは、作家が絵の具を流し込んだ時間性を感じることができます。

元永定正作品展示風景(関連展示「行為と作品」)

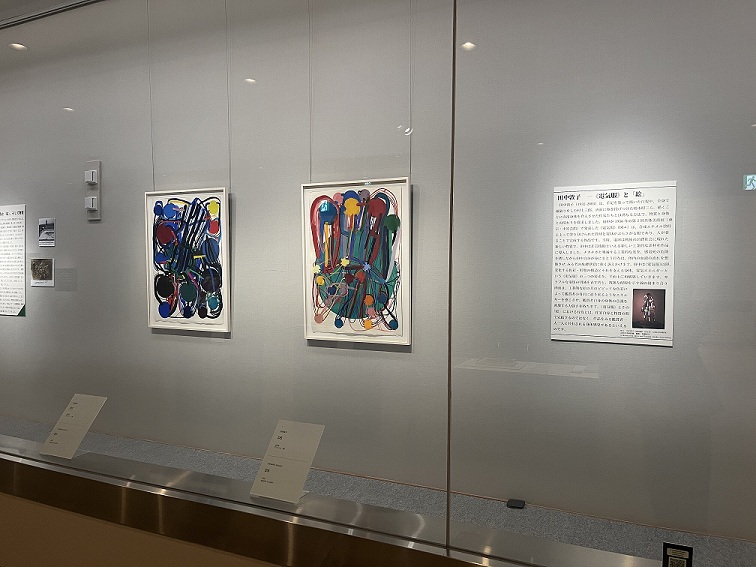

田中敦子(1932-2005)は、多数の電球を身にまとう《電気服》(1956年)を発表した後、《電気服》の持つ電気エネルギーや皮膚に訴えかける感覚の絵画化に生涯挑みます。展示しているのはそのうちの2点で、円で電球を、線で配線を表し、電気エネルギーや人間の身体の複雑な構造を想起させる作品です。

田中敦子作品展示風景(関連展示「行為と作品」)

このように具体の作家たちは、それぞれ方法は違っても、行為を作品に反映させることを探求しました。

一方、安藤榮作も、制作行為を重視しています。安藤にとって、木に斧を打ち付ける行為は、木に語りかけ、核にあるエネルギーを引き出してくることであり、作品の表面に残された斧の跡は、作家が木と対話した痕跡です。

制作行為を重視する作家の作品には、作家や鑑賞者の身体性、作家の生の痕跡性が宿っています。制作した作家の行為のエネルギー、そして物質自体の力強さ、それらを感じさせてくれるのが、具体や安藤の作品です。

抽象絵画は子どもの落書きと何が違うのか?

現在展示している具体の作品は、絵の具が画面上を縦横無尽に駆け巡っていたり、円と線のみで構成されていたりする、抽象絵画と呼ばれる表現のものです。

抽象絵画を目にしたとき、写実的な絵のように技術の巧みさが一目でわかるわけではないため、

「これ、絵の具をバーッと塗っただけでは? 子どもにも描けるのでは?」

と感じるのは自然なことかもしれません。

しかし、美術館に収められるような作品たちは、やはり美術史的にも一定の評価を得ているものであり、誰でも生み出せるようなものではありません。若輩者ながら私は、美術品かそうでないかを分けるのは、作品に宿る「オーラ」[2] の有無ではないかと感じています。

の有無ではないかと感じています。

ここでいう「オーラ」とは、オリジナルの作品が身にまとい、醸し出す目に見えない力のことをイメージしていただけたらと思います。

たとえば、白髪一雄の作品は、一見、絵の具を適当に混ぜて塗りたくったように感じられるかもしれません。しかし、これは白髪が、新しい表現、誰もやったことのない表現を探求した結果、素手や足で描くという方法を思いつき、生み出したものです。また、単に奇をてらったのではなく、作家自身が自分の「行為」[3] や「資質」[4]

や「資質」[4] についての意味を突き詰めて考えた結果、たどり着いた表現でもあります。さらに、白髪の画業初期の具象絵画である、故郷尼崎の風景や役者などの人物画からもわかるように、そもそもの絵画の技術が、抽象表現であっても画面構成や色、絵の具の使い方などあらゆる要素に活かされているのです。

についての意味を突き詰めて考えた結果、たどり着いた表現でもあります。さらに、白髪の画業初期の具象絵画である、故郷尼崎の風景や役者などの人物画からもわかるように、そもそもの絵画の技術が、抽象表現であっても画面構成や色、絵の具の使い方などあらゆる要素に活かされているのです。

こういった要素が作家の手のもとで結実した結果、作品は一定の「オーラ」をまとうのだと思います。そして、制作後に作品がたくさんの人にみられ、災害などの危機をくぐり抜け、失われずに今に大切に伝えられている事実も、その作品の「オーラ」を強めていくのだと思います[5] 。

。

美術をみること、生きること ―「美術の力」

冒頭にも書いた、本年春のコレクション展「新・古美術鑑賞」のチラシの文面について、ある恩師からご指摘を受けました。

「美術がなくても人は生きていけるって書いてあるけど、美術はインフラでもあったでしょ?」

私はハッとしました。確かに、近代以前、一部の美術は人々にとって、たのしむためのもの以上の意味を帯びていたといえます。たとえば、仏像や仏画などは、人々が安心して生きていくために祈りを捧げる対象でした。人々にとって、神仏の存在が現代以上に重大な意味を持っていた時代、雨の恵みや、天災や戦禍の収束など、生存に関わる祈りと美術は密接に結びついていました。洋の東西を問わず、宗教美術にはそういった機能がありました。このような美術は切実に、人が生きるための“よるべ”でもあったのです。

また、安藤はインタビュー で、シベリア抑留やアウシュヴィッツ収容所のエピソードに言及しています。いつ解放されるかわからない極限状態の中でも、詩を書いたり歌ったり、ちょっとした大工仕事をしたりという、創造的な行為をしていた人々は命を繋げていけたというのです。

で、シベリア抑留やアウシュヴィッツ収容所のエピソードに言及しています。いつ解放されるかわからない極限状態の中でも、詩を書いたり歌ったり、ちょっとした大工仕事をしたりという、創造的な行為をしていた人々は命を繋げていけたというのです。

美術をみること、つくることが、生きる活力につながる側面があるといえます。

例に挙げたような深刻な状況ではないですが、私自身、自分や周りの人たちが生きているということが当たり前ではないということを実感する出来事があり、自分の足下が揺らぐような不安感に襲われることがありました。明日はないかもしれない、大切な誰かがいなくなってしまうかもしれないという、今この世界に自分たちが存在することへの揺らぎを感じる瞬間がままありました。

そんなときに、この展示の準備で、安藤や白髪をはじめとする行為にまつわる作品について勉強し、収蔵庫で作品をみて、とてつもない生命力を感じたのです。作家が生きて、この作品を生み出したことが表面の質感からありありと想起され、生きるということの鮮烈な感覚が呼び覚まされるように感じました。

安藤は、自分は生活に余裕があるから作品をつくるのではなく、生きるために生み出すものであり、自分の作品は、人が生きることに対するプレゼントである、と語りました。「美術の力」は、まさに人が生きる上での「プレゼント」になり得るのではないでしょうか。

作品をみることを繰り返すうちに、自分に何かをもたらす作品に出会えるはずです。それは必ずしも美術でなくても、文学や音楽などの芸術、あるいは自然の美しさかもしれません。

そうしたものから受け取った「力」は、私たちが生きていくうえでの救いや活力になるのだと思います。

そして私はこれから学芸員として、作品がもつその「力」を引き出し、みてくださる方々が「美術の力」を感じられる展示を届けられるように努めていきたいと思います。

[1] 「美術の力」という言葉は、宮下規久朗『美術の力 表現の原点を辿る』(光文社、2018年)同『名画の生まれるとき 美術の力2.』(光文社、2021年)より引用。

「美術の力」という言葉は、宮下規久朗『美術の力 表現の原点を辿る』(光文社、2018年)同『名画の生まれるとき 美術の力2.』(光文社、2021年)より引用。

[2] 「オーラ」という言葉は、ベンヤミンの「アウラ」概念を参考にした。ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』『ベンヤミン著作集2』晶文社、1970年。多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』岩波書店、2000年。

「オーラ」という言葉は、ベンヤミンの「アウラ」概念を参考にした。ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』『ベンヤミン著作集2』晶文社、1970年。多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』岩波書店、2000年。

[3] 白髪一雄「行為こそ」『具体』第4号、1955年10月20日。

白髪一雄「行為こそ」『具体』第4号、1955年10月20日。

[4] 白髪一雄「資質について」『具体』第5号、1956年10月1日。

白髪一雄「資質について」『具体』第5号、1956年10月1日。

[5] 「ある造形物が社会的・文化的・歴史的な意味や価値を持つとき、それは美術作品となり、そのうちでとくに質が高くて力のあるものが多くの人に見られ、語られることによって、名画や名作になるのである。そのような名画でなくとも、ある種の力を持っている作品は無数にあり、名画への途上にあるものも多い」、 註1宮下『名画の生まれるとき』8-9頁。

「ある造形物が社会的・文化的・歴史的な意味や価値を持つとき、それは美術作品となり、そのうちでとくに質が高くて力のあるものが多くの人に見られ、語られることによって、名画や名作になるのである。そのような名画でなくとも、ある種の力を持っている作品は無数にあり、名画への途上にあるものも多い」、 註1宮下『名画の生まれるとき』8-9頁。