|

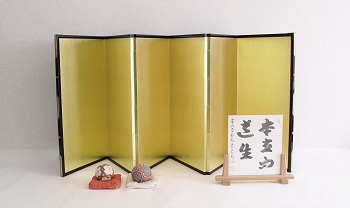

表装技術は仏教とともに飛鳥時代に日本に伝わり、奈良時代には表具師という仕事が日本の歴史に登場します。

書や経巻の表装に始まり、絵巻物や掛け軸、屏風、襖など「床の間」文化の発達に伴い表装技術も発展してきました。

奈良表具は、奈良時代に始まった表装技術を受け継ぎ発展させ、継承してきており、現代では歴史的価値のある書や古文書等の修復などにも用いられています。

|

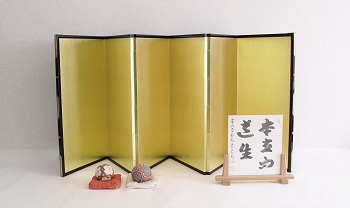

表装技術は仏教とともに飛鳥時代に日本に伝わり、奈良時代には表具師という仕事が日本の歴史に登場します。

書や経巻の表装に始まり、絵巻物や掛け軸、屏風、襖など「床の間」文化の発達に伴い表装技術も発展してきました。

奈良表具は、奈良時代に始まった表装技術を受け継ぎ発展させ、継承してきており、現代では歴史的価値のある書や古文書等の修復などにも用いられています。

続きを読む (準備中)